LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

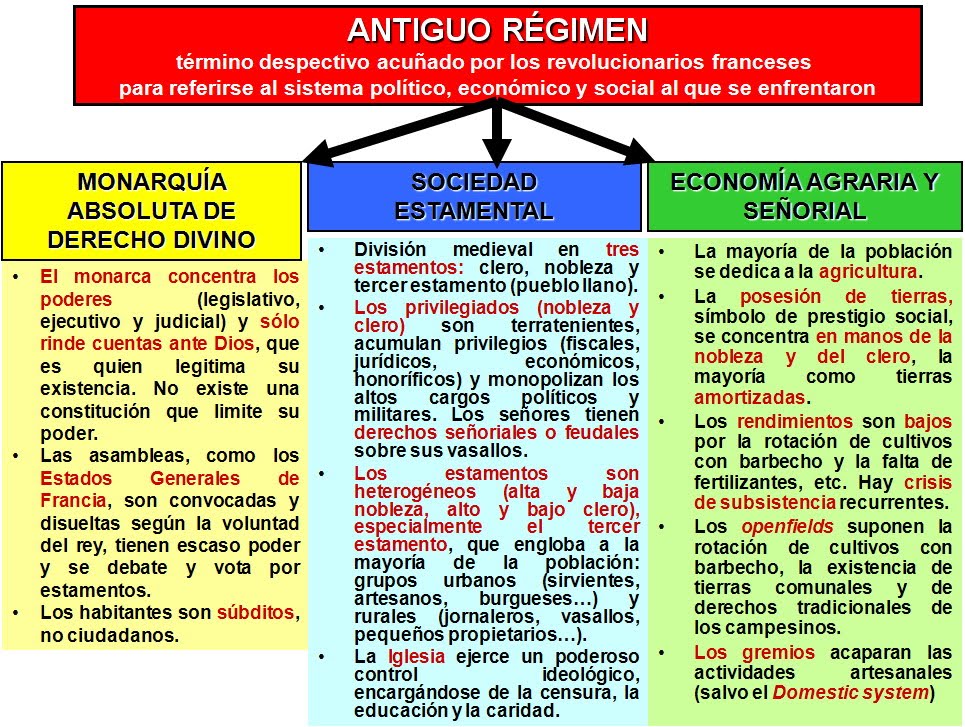

Llamamos Antiguo Régimen al conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos como la monarquía absoluta, la sociedad estamental o la economía agraria señorial, que caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII.

1.Las bases del Antiguo Régimen.

1.1 La sociedad estamental.

La sociedad del Antiguo Régimen estaba dividida en estamentos u órdenes, que eran grupos sociales de origen medieval determinados por el nacimiento e impermeables, es decir, que no existía la posibilidad de cambiar de grupo, con alguna mínima excepción. Los estamentos eran tres: nobleza, clero y estado llano.

Los dos primeros (nobleza y clero) eran los privilegiados ya que tenían la mayor parte de los derechos jurídicos y no debían pagar impuesto, mientras que el estado llano o tercer estamento (la inmensa mayoría de la población) no tenía apenas derechos y debía pagar todos los impuestos. Era una estructura piramidal basada en la desigualdad civil que se inspiraba en el modelo medieval de la función por estamento: los nobles se dedican a la defensa de la sociedad, el clero a rezar para salvar las almas de la sociedad y el estado llano se dedicaba a trabajar para alimentar a la sociedad.

La nobleza, las personas con títulos aristocráticos y sus descendientes, eran el 2 o el 3% de la población. Gran parte de su poder residía en que eran los propietarios de la mayor parte de las tierras, que eran la base de la riqueza. Contaban además con concesiones reales fiscales (no pagar impuestos), honoríficas (cargos oficiales, llevar espada…) y económicas (derechos de caza, a cobrar impuestos en sus tierras…). Los nobles solían despreciar a los grupos inferiores y consideraban el trabajo productivo como algo deshonroso y a evitar. Dentro de la nobleza había rangos distintos (archiduque, conde, marqués, barón, hidalgo…), y su nivel de riqueza también era muy diverso. Se suele clasificar entre la nobleza de la corte (la más poderosa), la de provincias y la de toga (conformada por títulos entregados por los reyes a antiguos burgueses para recompensar servicios administrativos o simplemente para recaudar más dinero a cambio).

El clero lo formaban los miembros de las jerarquías de las distintas iglesias. Apenas solía ser el 1% de la población, y además de no pagar impuestos, cobraba el diezmo (10% de la riqueza anual) al tercer estado y las rentas por sus tierras y señoríos, también muy extensos. El alto clero estaba compuesto por los principales dirigentes (obispos, abades, cardenales…) y solían provenir de la nobleza. El bajo clero (sacerdotes, monjes, monjas…) tenía un nivel de vida y un origen mucho más humilde. Pertenecer al clero era una de las pocas formas de cambiar de estamento.

El tercer estado, los no privilegiados, era el mayoritario y el más diversos, especialmente en base a su riqueza, aunque todos tenían en común que reivindicaban la igualdad civil. El grupo más rico era la burguesía, aquellos

dedicados a la artesanía, el comercio, las finanzas, la administración o a las profesiones liberales. Este grupo solía tener formación y experiencia en negocios, por lo que aspiraba a tener el prestigio social que tenían los nobles y a ocupar los cargos de gobierno. Los campesinos eran el principal grupo en número, dividiéndose en campesinos libres y siervos bajo régimen señorial. Sus condiciones de vida eran muy precarias (impuestos, precios elevados…) y durante el siglo XVIII a menudo empeoraron. En las ciudades vivían las clases populares urbanas, aquellos que trabajaban en los negocios y viviendas propiedad de los burgueses: oficiales artesanos, personal doméstico, obreros…

1.2 La economía agraria y señorial.

La tierra era la base de la riqueza en el Antiguo Régimen. Su propiedad estaba permanentemente vinculada a un titulo nobiliario, a la iglesia, a los municipios o a la corona, por tanto no se podía vender ni repartir. El conjunto de tierras de un propietario formaba un señorío, y le daba derecho a obtener provecho económico (cobrar rentas, peajes, pontazgos, prestaciones personales, porcentaje de la cosecha, monopolios como el molino o la herrería…) y a ejercer jurisdicción (impartir justicia, cobrar impuestos…); al conjunto de estos se les denomina derechos señoriales y eran de obligado cumplimientos para los campesinos que vivieron en los feudos, que además debían pagar el diezmo a la iglesia y los impuestos al rey, por lo que su capacidad económica era muy limitada.

La economía era preindustrial fundamentada en la agricultura que era tradicional, muy atrasada técnicamente y con una escasísima productividad, de subsistencia, es decir, que proporcionaba apenas lo suficiente para mantener a la población en el límite de la malnutrición. Se practicaba el policultivo, con preeminencia de los cereales para fabricar pan, la base de la alimentación de los campesinos, y se dedicaba la producción al pago de rentas y al autoconsumo.

Cuando la producción bajaba por malas cosechas (sequía, guerras…), se producía una crisis de subsistencia por la hambruna, y esto solía provocar las llamadas revueltas del pan, donde la población pedía a las autoridades que les diera alimentos.

El escaso excedente sumado a los transportes deficientes e insuficientes provocaban que el comercio fuera muy limitado, al menos durante el siglo XVII, y centrado en pequeñas ferias locales. La producción artesana de las ciudades estaba dirigida por los gremios, organizaciones medievales de los artesanos de un mismo oficio que controlaban las materias primas, el precio y los salarios.

1.3 La demografía.

Esta etapa se caracteriza por tener un régimen demográfico antiguo, con una alta natalidad y con una alta mortalidad (entre el 30 y el 40‰), por lo que el crecimiento de la población era muy escaso. Esto está motivado por el desconocimiento de métodos anticonceptivos, la necesidad de hijos que ayuden en las labores del campo, la subalimentación, la atrasada y costosa medicina, y la práctica inexistencia de la higiene pública y privada.

Las crisis de subsistencia que de manera periódica afectaban a Europa (algo menos en el caso de las colonias) y las frecuentes guerras, sumadas a las enfermedades epidémicas, provocaban fuertes bajadas de la población por el aumento de la mortalidad, con crisis demográficas también periódicas.

2.Absolutismo y relaciones internacionales.

2.1 La monarquía absoluta de derecho divino.

La monarquía absoluta es el sistema político de la Europa del Antiguo Régimen en el que la autoridad del rey es completa y proviene de Dios, en cuyo nombre la ejerce, concentrando todos los poderes del Estado en sus manos: el legislativo (hacer leyes), el ejecutivo (gobernar) y el judicial (juzgar). Dado que todos los poderes eran suyos, los súbditos estaban sometidos a la arbitrariedad del gobernante ya que ninguna ley lo protege del despotismo. El mejor ejemplo de monarca absoluto fue Luis XIV de Francia, el rey Sol, de la dinastía Borbón que en 1713 llegó a España con Felipe V.

Para desarrollar su poder, el rey contaba con diferentes órganos de gobierno que le asistían. El Consejo de Estado era el órgano principal, formado por personas de confianza del rey que él nombraba y que le asesoraba y ejecutaba sus órdenes. Contaba con secciones especializadas para temas concretos: guerra, finanzas, justicia… Para los asuntos concretos del gobierno contaba con los Secretarios de Estado, equivalentes a los actuales ministros. Para el gobierno provincial nombraba a gobernadores e intendentes, acompañados de un nutrido cuerpo de funcionarios.

Todos estos nombramientos eran decisión del rey y podía revocarlos cuando considerara oportuno. El rey no debía rendir cuentas a nadie ni someterse a control de nadie, pero su poder tenía unos mínimos límites: la ley divina, el derecho natural (aquellas leyes que se consideran propias de todo ser humano y sociedad), las leyes fundamentales del reino (que aceptaba al ser coronado, como la ley de sucesión) y los parlamentos, instituciones de origen medieval que representaban a los tres estamentos y solían tener atribuciones fiscales, aunque su poder variaba de un reino a otro.

En el s. XVII los parlamentos de Inglaterra y Holanda se enfrentaron a sus respectivos reyes por considerar que estos se habían excedido en sus poderes, y llevaron a cabo revoluciones que establecieron monarquías parlamentarias donde el parlamento controlaba al rey y se dieron mejoras en la economía. Esto fue fundamental para las nuevas ideologías como la Ilustración.

2.2 Utrecht y el equilibrio europeo

En 1700 murió Carlos II de España, el último rey de los Habsburgo de origen austriaco, sin descendencia legítima directa, por lo que estalló un conflicto entre dos candidatos al trono español, Carlos de Austria de la casa Habsburgo y Felipe de Anjou de la casa Borbón y nieto de Luis XIV. Las potencias europeas se alinearon con uno u otro para evitar perder su poder o que apareciera un rey con demasiado poder al unir el imperio español con el alemán o con la corona francesa, en un conflicto llamado la Guerra de Sucesión española que llegó hasta 1713, cuando se firmaron los tratados Utrecht y Rastadt.

Con estos acuerdos, Felipe de Borbón pasó a ser rey de España a cambio de que se entregaran las posesiones españolas en Europa a Austria y Saboya. Pese a esto, Gran Bretaña fue la gran beneficiada ya que ocupó varios enclaves estratégicos españoles como Gibraltar y Menorca, pasó a participar en el comercio español con América y obtuvo el monopolio del comercio de esclavos africanos.

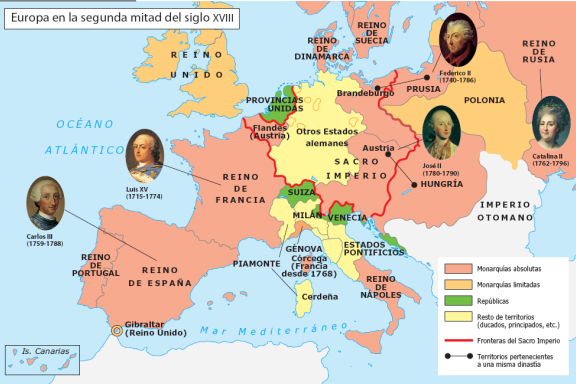

Se consiguió así un equilibrio en Europa entre las dos grandes potencias del s. XVIII, Francia y Gran Bretaña, repartiéndose sus áreas de influencia. Este equilibrio, sumado a un eficiente sistema diplomático y una bonanza económica, sirvieron para que el s. XVIII fuera inusualmente pacífico en la historia europea, aunque eso no quita que hubieran conflictos como la Guerra de los Siete Años o diversos conflictos coloniales, especialmente en Norteamérica.

3.El parlamentarismo inglés.

El hecho de que los reyes ignoraran los parlamentos, instituciones donde los nobles y las ciudades podían tener algo de influencia, provocó tensiones en varios estados. Algunas estallaron en revueltas y revoluciones, que enfrentaron a los parlamentaristas (partidarios del poder de los parlamento) con sus reyes. Esto tuvo especiales consecuencias en Inglaterra y también en las Provincias Unidas.

Entre 1642 y 1649 estalló el conflicto en Inglaterra que acabó en una auténtica guerra civil ante la política cada vez más absolutista del monarca. Se enfrentaron el rey Carlos I, de la familia Estuardo, contra los parlamentaristas que dirigía Oliver Cromwell, un carismático líder. Finalmente vencieron los parlamentaristas, y llegaron incluso a juzgar y condenar al rey Carlos I por traidor, ejecutándolo públicamente, para proclamar así una República que dirigió Cromwell con mano de hierro con el título de Lord Protector.

En 1660, con Cromwell ya fallecido, se restableció la monarquía con Carlos II, hijo del anterior rey. Se acordó que se crearía un nuevo sistema, llamado monarquía parlamentaria, en que tanto el rey como el Parlamento compartían el poder. Lo más destacado de esta etapa, que aún existe hoy en los sistemas democráticos, es la institución del habeas corpus, que prohíbe que cualquier ciudadano sea detenido arbitrariamente, teniendo que ser liberado en un plazo breve a no ser que un juez independiente lo indique.

Su sucesor y hermano Jacobo II fue de nuevo depuesto en 1689 por otra revolución que lo acusaba de ser católico y un déspota, por lo que el trono pasó a su yerno Guillermo III, de la familia de Orange. Guillermo era holandés, un país donde ya existía una monarquía parlamentaria, pertenecía a la alta nobleza y era protestante, por lo que encaja con lo que pedían los revolucionarios. Este rey estableció en Inglaterra la división de poderes (legislativo para el Parlamento, ejecutivo para el rey y judicial para los tribunales), aceptó someterse al control del Parlamento y juró fidelidad a la Bill of Rights, una declaración de derechos que todos los ciudadanos de Inglaterra tenían y nadie podía desobedecer.

El modelo inglés fue fundamental para otras resistencias contra el poder absoluto de los reyes, como la Ilustración y la independencia de los Estados Unidos.

4.Las transformaciones del s. XVIII.

4.1 El crecimiento de la población.

En el s. XVIII la población aumentó en Europa. Esto se debió a la introducción de nuevos cultivos como el maíz y la patata, y de nuevas técnicas agrarias, que aumentaron la producción agrícola y por tanto mejoraron la alimentación y la salud de la gente. Por otro lado, la menor incidencia de epidemias, el menor número de guerras y los leves adelantos en la medicina como las vacunas, redujeron la mortalidad, lo que sumado a una natalidad aun muy alta, provocaron un importante aumento demográfico, llegando a alcanzar los 190 millones de habitantes en el continente.

4.2 Las manufacturas.

El crecimiento demográfico en Europa y el desarrollo de las colonias, especialmente las americanas, hicieron que la demanda de todo tipo de productos aumentara, lo que conllevó que aumentaran los precios. Ante esto, la producción de todos los productos se incrementó para adaptar la oferta a la demanda en busca de los beneficios.

El negocio de la producción artesanal creció tanto que los propios estados decidieron participar en él, creando las grandes manufactura reales o Reales Fábricas: grandes espacios donde trabajaban numerosos artesanos a sueldo del Estado centradas especialmente en productos de lujo y subvencionadas por los gobiernos, aunque también existía la iniciativa privada. El objetivo era obtener beneficios al comercializar los productos y reducir las importaciones, siendo el precedente directo de las futuras fábricas cuando llegara la industrialización.

Desde el s. XVII los comerciantes buscan maneras de esquivar el control de los gremios en la producción artesanal, y como éste se limitaba a las ciudades, se desarrolló el sistema de trabajo doméstico o domestic system: un empresario capitalista compraba la materia prima y la distribuía entre familias campesinas que fabricaban la mercancía en los meses de descanso agrario; tras este periodo el empresario recogía el producto, pagaba por unidad fabricada a las familias y se ocupaba de distribuir o vender la mercancía.

4.3 El comercio y la burguesía.

Desde los grandes descubrimientos del s. XVI los europeos estaban accediendo a nuevas rutas marítimas para el comercio. Lo más habitual en el comercio colonial es que Europa comprara materias primas a las colonias (cacao, algodón, azúcar, café, tabaco y esclavos africanos) y vendiera los productos manufacturados en las mismas colonias, beneficiándose así del proceso productivo.

Destacó especialmente el llamado comercio triangular entre África (compra de materias primas y esclavos), América (donde se vendían los esclavos y se compraban materias primas) y Europa (que elaboraba productos para venderlos en América).

Este comercio generaba enormes beneficios a los comerciantes, armadores, artesanos y a los estados con los impuestos. Por eso varios inversores se fueron asociando ante la necesidad de grandes capitales para armar las flotas y crearon grandes compañías comerciales que combinaban capital estatal y privado (como la Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra) e incluso bancos para obtener fondos, facilitar los pagos y repartir los beneficios. Se configuró así un sistema de capitalismo comercial basado en el mercantilismo, que defiende que la base de la riqueza de un país es la acumulación de metales preciosos con los que se acuñaban las monedas, por lo que un estado debía fabricar mucho para exportarlo (y recibir metales preciosos) e importar lo menos posible (para no perderlos).

En el modelo social estamental los comerciantes, artesanos, armadores y banqueros pertenecen al estamento no privilegiado, concretamente a la burguesía que son los dueños de estos negocios. Este grupo con formación intelectual y experiencia, irá aumentando entonces en importancia económica convirtiéndose en el grupo en ascenso, pero al no ser de la nobleza no podrá acceder al poder político ni a los privilegios que ésta tenía, así que, conscientes de su importancia, aspiraban al fin de la sociedad estamental para poder alcanzar el poder político y social, además del económico que ya ostentaban, lo que genera conflictos ante la resistencia de los grupos privilegiados tradicionales.

5.La Ilustración.

Se conoce como Ilustración al movimiento intelectual que nació en Europa en el s. XVIII que defendía el uso de la razón como medio de comprender la naturaleza y que criticaba al Antiguo Régimen desde postulados como la igualdad civil. Como todo movimiento intelectual no surgió de la nada, sino que tuvo antecedentes en el s. XVII como sir Isaac Newton, que sentó las bases del método científico con su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, y John Locke, filósofo considerado el padre del liberalismo político que criticaba la monarquía absoluta y defendía la división de poderes, lo que le hizo tener que exiliarse de su Inglaterra natal.

5.1 Las características de la Ilustración.

La base de la Ilustración es la certeza de que la razón humana, la capacidad de razonar y comprender las causas y consecuencias de los hechos, es el mejor medio para entender y explicar el mundo. Es la aplicación del método científico a todos los campos de la experiencia humana, incluida la política, la economía y las relaciones sociales. Se desecha así toda fuente de conocimiento y opinión que no sea razonable.

Los ilustrados sentían gran interés por las ciencias experimentales y la economía, y consideraban que había que fomentar el conocimiento y la educación. Entendían que gracias al aumento de conocimientos y su aplicación, el ser humano avanzaría y mejoraría de manera continua, lo que se conoce como idea de progreso. Este optimismo se asienta en que la naturaleza es una fuente de bondad y justicia, y que inspirándonos en ella, alcanzaremos la mejoría: el ser humano es bueno por naturaleza, y debe ir acompañado de la difusión de la educación, la Ciencia y la Historia.

Frente a la intolerancia religiosa que marcó el s. XVII con las guerras de religión entre protestantes y católicos, los ilustrados defiende la tolerancia religiosa, inscribiéndose muchos de ellos en la filosofía deísta, que contempla la existencia de un dios creador pero sin credos específicos ni libros sagrados, por lo que ninguna religión era superior a otras. Defendía también la separación entre el poder civil y las iglesias, haciendo independiente la política de la religión.

La aplicación de la razón humana a la estructura social les llevó a defender la movilidad social, rompiendo los rígidos límites de los estamentos, defendiendo así la igualdad civil y de derechos, entendiendo también que los méritos y el esfuerzo personales de cada uno eran los que tenían que favorecer el estatus social, no el hecho de pertenecer a una familia u otra. El nuevo modelo social que proponían los ilustrados se articulaba en torno a la libertad individual y a la igualdad social, dos conceptos auténticamente revolucionarios en el Antiguo Régimen.

En el ámbito económico, los ilustrados apoyaban la fisiocracia frente al mercantilismo existente. Los fisiócratas defiende que la principal riqueza de un país es la tierra y su aprovechamiento (agricultura, minería…), y que la economía debía regularse a sí misma, sin la intervención de los estados, sino a base de la iniciativa privada.

Estas ideas atrajeron a la burguesía, que veía reflejadas sus aspiraciones de romper con el modelo estamental y alcanzar el poder político y el prestigio social, por lo que las apoyaron y difundieron. La relevancia de la Ilustración fue enorme, siendo la base ideológica de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. Gracias a los ilustrados se configuró el liberalismo político con base filosófica y racional.

5.2 Los principales ilustrados.

Jean-Jacques Rousseau, suizo, fue el más influyente, defendiendo la idea de la bondad humana natural, la necesidad de que los estados se articularan en base a un contrato social entre los gobernados y los gobernantes gracias al principio de soberanía nacional, es decir, que la legitimidad para dirigir un estado proviene del conjunto de sus ciudadanos, no de una divinidad ni de la fuerza, y que estos la delegaban en unos representantes.

Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, fue un noble ilustrado que defendió en su obra El espíritu de las leyes, la división de los poderes del Estado (legislativo para la Asamblea, ejecutivo para el rey y judicial para jueces independientes) entre distintas instituciones para evitar la arbitrariedad y garantizar los derechos de los ciudadanos. Voltaire, el ilustrado más combativo y con una azarosa vida privada y pública, defendía con ímpetu la libertad de conciencia y tolerancia de ideas frente a la religión.

Para la difusión de las ideas ilustradas fue fundamental la Enciclopedia que llevaron a cabo Diderot y d’Alembert y que recopilaba buena parte de los saberes de la época usando la metodología ilustrada. Destacaron también Quesnay en la fisiocracia y Madame de La Fayette y Olympe de Gougesen como escritoras y activistas del papel de la mujer en la Ilustración.

5.3 El despotismo ilustrado

Ante el atractivo de las ideas ilustradas, algunos monarcas europeos intentaron unificar la autoridad real con la idea de progreso racional de la Ilustración, como Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia o Carlos III de España.

Estos reyes absolutos centralizaron la administración de sus territorios racionalizándola para hacerla más eficiente, fomentaron la educación y modernizaron la economía, desarrollando la agricultura y la producción manufacturera y facilitando la libertad comercial.

Pero estas reformas tenían una fuerte contradicción en sí mismas, ya que aceptaban una parte de la Ilustración pero rechazaban su esencia en lo que respecta a la igualdad social y la política, al mantener el absolutismo estamental, por lo que no convencieron a los burgueses y sirvieron de argumento para las posteriores revoluciones liberales que acabaron con el Antiguo Régimen.

6.El nacimiento de los Estados Unidos.

Las ideas de la Ilustración y el liberalismo político llegaron a las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Allí se sumaron al descontento de los colonos por la falta de representación que tenían en el Parlamento inglés, los altos impuestos que pagaban a la metrópolis y por los monopolios comerciales que imponía Inglaterra. Esto último fue el detonante del Motín del Té de Boston, en 1773, que inició el conflicto al tirar los productores norteamericanos el cargamento de té al mar como protesta, lo que fue respondido por el rey Jorge III con el envío de tropas.

Estalló así la revolución americana cuando el 4 de julio de 1776 los colonos,

liderados por George Washington publicaron la Declaración de Independencia elaborada, entre otros, por Thomas Jefferson. En ella se reconoce que todos los hombres nacen iguales y tienen ciertos derechos inalienables como la libertad y la búsqueda de la felicidad, así como que un gobierno debe contar con el consentimiento de sus gobernados y que dejará de ser legítimo si deja de proteger los derechos del pueblo.

La guerra duró hasta 1783 cuando Inglaterra tuvo que aceptar la independencia de las Trece Colonias en la Paz de Versalles, recibiendo los colonos la ayuda de Francia, España y Holanda.

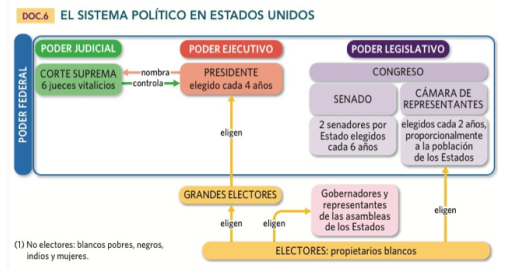

En 1787 se publicó la Constitución de los EE.UU. en la que por primera vez se establecía la soberanía nacional y la división de poderes, siendo elegido en 1789 Washington como primer presidente.

Fue la primera constitución que se basaba en las ideas del liberalismo, con una amplia Carta de Derechos, y fue también un modelo fundamental para la Revolución Francesa y los movimientos independentistas del resto de América.