Introducción

Las tensiones y enfrentamientos políticos y económicos entre las potencias europeas desembocaron en el mayor conflicto armado conocido hasta el momento, que arrasó Europa y cambió completamente el panorama y los equilibrios mundiales, acabando con la hegemonía europea y dejando muchas de sus causas sin resolver realmente, por lo que el conflicto siguió latente durante dos décadas hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

1.Las causas de la guerra.

1.1 El sistema de alianzas internacionales.

Dede finales del s. XIX las potencias europeas fueron configurando un complejo sistema de alianzas entre ellas y contra ellas que fue determinante para establecer los bandos de la guerra.

Este sistema comenzó a instancias del canciller alemán Otto von Bismarck que buscaba crear un bloque de potencias aliadas bajo el predominio germano a la vez que serviría para contener y aislar a los enemigos y rivales de Alemania, concretamente Francia que nunca perdonó la pérdida de Alsacia y Lorena durante la unificación alemana.

En 1873 se firmó la primera alianza, la Liga de los Tres Emperadores, por parte del imperio Alemán, el imperio Austrohúngaro y el impero Ruso, lo que fue un gran éxito de la diplomacia de Bismarck porque Austria y Rusia estaban habitualmente enfrentadas por controlar la zona de los Balcanes. Tanto fue así, que unos años después, en 1879, la alianza quedó solo entre Alemania y Austria en la llamada Doble Alianza, sin Rusia, aunque en un principio se mantuvo aliada con Alemania. En 1882 se firmó la Triple Alianza con Alemania, Austria e Italia, otro éxito de Bismarck ante las tensiones entre Austria e Italia y que consiguió aislar política y geográficamente a Francia oponiéndole un frente común.

Con la subida al trono de Guillermo II y la retirada de Bismarck, la estrategia falló, rompiendo Francia su aislamiento al alcanzar un acuerdo con Rusia, en 1892, donde Francia y Rusia se comprometían a la defensa y la ayuda mutuas ante posibles ataques de Alemania y Austria. Por otro lado, el Reino Unido, consciente de sus rivalidades con Alemania, decidió alcanzar un acuerdo con Francia, la Entente Cordial, en 1904, pese a sus tensiones coloniales.

De forma similar, el Reino Unido puso fin a sus conflictos con Rusia por los territorios coloniales en Asia, estableciendo una alianza a la que luego se sumó Francia, la Triple Entente en 1907, con Reino Unido, Francia y Rusia. Así quedaron configurados los dos bandos de la Primera Guerra Mundial: Triple Alianza y Triple Entente.

1.2 Los enfrentamientos coloniales.

Los acuerdos alcanzados en 1885 en la Conferencia de Berlín sobre la ocupación de África resultaron insuficientes ante la consolidación de nuevas potencias en el ámbito internacional y colonial. El nuevo kaiser Guillermo II consideraba que el reparto era insuficiente para Alemania, por lo que llevó a cabo varias iniciativas para reajustar los límites de las áreas de influencia, sobre todo en Marruecos, territorio bajo la influencia francesa pero que no quedó completamente repartido.

La primera crisis marroquí se dio en 1905, cuando Guillermo II apoyó al sultán Abd al-Aziz contra los intentos franceses de convertirlo en un protectorado, llegando incluso a desembarcar en Tánger y ser recibido como defensor del Islam. La tensión se solución con la Conferencia de Algeciras en 1906, con la que se constituyó un protectorado franco español en Marruecos, siendo clave el posicionamiento de Gran Bretaña junto a Francia y frente Alemania, mostrándose los resultados de su Entente Cordial.

Años después, en 1911, se dio la segunda crisis marroquí cuando Alemania volvió a intervenir apoyando una insurrección dirigida por Abd al- Hafid contra la presencia francesa. Pese al apoyo de Gran Bretaña a Francia, Alemania consiguió ampliar sus colonias africanas en Camerún.

1.3 Las crisis balcánicas.

La región balcánica estaba controlada mayoritariamente por el imperio Turco, en decadencia, y, en menor medida, por el imperio Austrohúngaro, a lo que hay que sumar los esfuerzos de Serbia por unificar a todos los pueblos de origen eslavo de la región en un único estado, lo que contaba con la alianza y el apoyo del imperio Ruso. Este conglomerado de intereses geoestratégicos dio a la zona una fuerte inestabilidad que generará una gran conflictividad.

En 1908 el imperio Austrohúngaro anexionó unilateralmente Bosnia-Hercegovina con la excusa de reducir la agitación eslava. Rusia se opuso frontalmente a esto, y fue la clave para las dos siguientes guerras balcánicas.

La primera guerra balcánica, en 1912, estalló cuando con el apoyo de Rusia se creó la Liga Balcánica, formada por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, para atacar a Turquía, venciéndola, por lo que Turquía tuvo que abandonar sus territorios europeos excepto Estambul y reconocer la independencia de Albania.

La segunda guerra balcánica estalló en 1913, y enfrentó a Serbia y sus aliados contra Bulgaria, que fue derrotada y tuvo que entregar territorios.

Esto consolidó a Serbia como la potencia regional, y provocó el resentimiento de Bulgaria contra ella

2.Bandos y rivalidades del conflicto.

Los conflictos imperialistas, las tensiones geoestratégicas y las rivalidades económicas terminaron por configurar los dos bandos que se enfrentarán durante la Primera Guerra Mundial. Estos bandos a menudo se configuraron por tener un rival común más que por tener intereses comunes. Los años previos a la guerra se conocen como la Paz Armada, porque aunque no se estaba en situación de guerra, las potencias europeas se dedicaron a armarse y a potenciar la opinión pública favorable al conflicto que se veía como algo inevitable e inminente.

La desproporcionada carrera de armamentos en un etapa tan industrializada fue fundamental para la duración y la intensidad de la guerra.

Entre Francia y Alemania existía la máxima tensión. Al revanchismo francés por Alsacia y Lorena, se sumaban el agresivo belicismo y el expansionismo del Reich, que incentivaba el nacionalismo francés, especialmente con las crisis marroquíes.

Entre Gran Bretaña y Alemania la rivalidad era eminentemente económica. Alemania había superado a Gran Bretaña como principal potencia industrial en Europa, pero con el desarrollo de su flota, amenaza también con desbancarla como mayor potencia naval y por tanto comercial, poniendo en riesgo el dominio mundial inglés de las rutas marítimas.

Entre Rusia y Austria se enfrentaban por el predominio en los Balcanes y el acceso que supone al Mar Negro, un punto fundamental para las rutas marítimas.

Alemania se enfrentaba a Francia y Reino Unido por considerar que el reparto colonial les había beneficiado y limitaban sus aspiraciones de ser también una gran potencia imperialista.

Estos intereses y rivalidades configuraron la formación de la Triple Alianza (Alemania, Austria y Rusia) y la Triple Entente (Gran Bretaña, Francia y Rusia).

3.El desarrollo de la guerra.

3.1 El estallido del conflicto.

El 28 de junio fue asesinado en Sarajevo, capital de Bosnia, territorio ocupado por el imperio Austrohúngaro, el heredero de la corona austriaca, el archiduque Francisco Fernando, junto a su mujer, por un estudiante bosnio vinculado a grupos nacionalistas serbios. Ante esto, y con el apoyo de Alemania, Austria lanzó un ultimátum insostenible a Serbia, acusándola de estar tras el atentado, y le declaró la guerra, esperando que el resto de las potencias se mantuviesen neutrales, pero esto no fue así.

Rusia, aliada tradicional de Serbia, declaró la guerra a Austria sin el apoyo francés previo, por lo que Alemania, aliada de Austria, le declaró la guerra a Rusia y Francia, e invadió Bélgica (neutral hasta ahora) en su ataque a Francia, lo que provocó que el Reino Unido le declarara a su vez la guerra a Alemania, apoyando a sus aliados rusos y franceses. En agosto el sistema de alianzas había dado su frutos, aunque Italia incumplió su alianza con Alemania y Austria manteniéndose inicialmente neutral.

En parte este rápido acontecer se debió a que los gobiernos pensaban que sería una guerra tradicional, relativamente rápida, y que antes de acabar el año todos volverían con la victoria a casa. En un principio el proletariado socialista era pacifista y contrario a la guerra, pero la rapidez del estallido y la convicción, en cada país, de que los responsables eran los adversarios, fomentó la movilización para acudir a los frentes de guerra llegando a darse la unión de todas las fuerzas políticas en las denominadas Uniones Sagradas, que buscaban apoyar a los gobiernos para hacer frente a la guerra. Los que se opusieron a esa oleada de entusiasmo bélico y fanatismo patriótico fueron duramente perseguidos y castigados como traidores.

Pese a estas ilusiones, la guerra se prolongó durante más de cuatro años, hasta noviembre de 1918, y se dividió en cuatro etapas: la guerra de movimientos, la guerra de posiciones, la crisis de 1917 y el desenlace de 1918.

3.2 La guerra de movimientos (1914).

Al inicio de la guerra los imperios centrales (Alemania y Austria/hungría) tenían de importantes ventajas: ejércitos poderosos y comunicaciones fáciles, frente a sus enemigos territorialmente dispersos, aunque también se encontraban en la necesidad de mantener la guerra en dos frentes, el occidental o franco/británico y el oriental o ruso. Esto sumado al potencial de los ejércitos colonial que Francia y Reino Unido que estos tenían desplazados en sus colonias, hacía que los imperios centrales necesitaran una rápida victoria en uno de los dos frentes.

La estrategia alemana se llamó Plan Schlieffen y pretendía un ataque rápido contra Francia, a través de Bélgica y Luxemburgo, obligándola a rendirse en seis semanas, para poder así centrarse después en Rusia, cuya extensión la hacía más compleja. En un principio, las previsiones se cumplieron: los ejércitos germanos avanzaron sobre Bélgica e invadieron Francia sin encontrar resistencia. En septiembre de 1914, los alemanes se encontraban a 40 km de París, pero los franceses, reorganizados por el mariscal Joffre, consiguieron parar el avance de los alemanes en la batalla del Marne, haciendo fracasar el Plan Schlieffen, con un balance de cerca de 600.000 muertos en la batalla.

El frente occidental de la guerra quedó así estabilizado desde el frontera suiza al Mar del Norte, mientras que en el frente oriental Rusia consiguió frenar el ataque germano llegando a invadir parte de Austria/hungría, aunque finalmente Alemania venció en la batalla de Tannenberg, con casi 200.000 muertos. De nuevo el frente se estabilizaba, esta vez en Europa oriental.

El imperio Turco entró en la guerra junto a Alemania y Austria, mientras que Japón lo hizo del lado de la Triple Entente atacando a las escasas colonias alemanas en el sudeste asiático y Oceanía.

3.3 La guerra de posiciones (1915-1916).

Tras los fracasos de las ofensivas de 1914, la guerra se estancó, creando líneas de frente que apenas se movieron durante años y que estaban defendidas por trincheras, por lo que también se llama a esta etapa guerra de trincheras, y se convirtió en el símbolo del conflicto y la sinrazón que implicó.

En el frente occidental los ejércitos atrincherados llevaron a cabo cruentas batallas que no producen avances significativos. En 1916 los alemanes intentaron romper el frente aliado en la batalla de Verdún, pero no lo consiguieron. En esta batalla, que duró más de cuatro meses, murieron 700.000 personas. Como contraofensiva, los franceses atacaron por el norte, en la batalla del Somme, que tampoco consiguió nada, aunque murieron en ella 1.100.000 personas.

En el frente oriental, tras vencer al atrasado pero numeroso ejército ruso, Alemania contratacó invadiendo el imperio ruso, ocupando la Polonia rusa y Lituania, y Austria/hungría hizo lo mismo con Serbia.

Durante esta etapa se comenzaron a usar las nuevas tecnologías industriales, como la guerra química y la guerra submarina, dándose también la mundialización del conflicto, que hasta ahora había sido eminentemente europeo.

Alemania, Austria/hungría y Turquía se reforzaron con Bulgaria en 1915. Junto a la Triple Entente lucharon Bélgica, Serbia, Japón, Rumanía (1916), Grecia (1917) y, desde 1915, Italia, en un giro poco sorprendente de los acontecimientos, dado que reclamaba territorios que pertenecían a Austria. Pero el gran proceso de mundialización lo aportaron los imperios coloniales de las metrópolis europeas, que se vieron involucrados en el conflicto mediante el aporte de tropas, recursos y mano de obra imprescindible en una economía totalmente volcada en la guerra. Pronto los conflictos se extendieron por otros continentes, como el sudeste asiático o, sobre todo, en las colonias africanas alemanas (Tanganika, Togo, Camerún…), francesas y británicas.

Los adelantos en la navegación también extendieron la guerra a los mares. El principal enfrentamiento naval fue la batalla de Jutlandia en 1916 entre las flotas alemana y británica, que prácticamente quedaron en tablas.

3.4 La crisis de 1917.

El año 1917 fue decisivo en el curso de la guerra, que hasta ahora se mantenía con la balanza del lado de los imperios centrales. Por un lado, tras la revolución bolchevique de octubre en Rusia, ésta abandonaba la guerra firmando un armisticio. Por otro lado, la guerra submarina desencadenó la entrada de Estados Unidos en el conflicto, lo que terminó por dar un auténtico vuelco a la contienda.

Hasta ese momento, la opinión pública norteamericana defendía la neutralidad ante lo que consideraban otro conflicto más entre los estados europeos, siguiendo una larga y poco insigne tradición. Pese a ello, durante todo el conflicto EE.UU. estuvo abasteciendo al bando de la Triple Entente con su poderosa industria y numerosos préstamos e inversiones, sobre todo a Francia y Gran Bretaña. Alemania, consciente de esto, había intentado boicotear la presencia estadounidense, llegando incluso a invitar a México para que le declarara la guerra y mantener así distraído el gobierno del presidente Wilson, que simpatizaba con la causa de la Triple Entente.

La campaña de ataques submarinos alemanes que había hundido, entre otros, al buque Lusitania con casi 200 norteamericanos a bordo, y con munición y suministros bélicos, hizo que finalmente EE.UU. entrara en la guerra en 1917, pese a sus reticencias iniciales. Se ponía así en marcha la maquinaria bélica de la mayor potencia industrial del planeta que aportaba además 2.000.000 de soldados y su correspondiente material bélico, mientras que los imperios centrales estaban agotados por el esfuerzo.

3.5 El desenlace (1918).

La duración de la guerra pasó una importante factura a las potencias contendientes europeas, con un sentimiento de desengaño y frustración en la población. La vida en el frente era insoportable para los combatientes; el hambre y la miseria se adueñaban de la retaguardia, y el entusiasmo patriótico inicial fue desapareciendo. Las protestas se generalizaron: huelgas en Gran Bretaña, Francia e Italia, críticas a la mala gestión de los Estados Mayores del ejército y motines y deserciones en el frente, que fueron durísimamente reprimidos.

El nuevo gobierno ruso abandonó la contienda y firmó, en marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk con los imperios centrales. Rusia abandonó Ucrania, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Bielorrusia, y cedió Besarabia a Rumania y una parte de Armenia a Turquía.

En el año 1918 se produjo el desenlace definitivo del conflicto. En el frente de los Balcanes, entre septiembre y octubre, británicos, franceses e italianos derrotaron, respectivamente, a turcos, búlgaros y austriacos. El imperio Otomano, y después el Austrohúngaro, pidieron armisticios y los combates cesaron en todas las fronteras del este. Las rebeliones de checos, croatas y húngaros contra Austria provocaron que el 3 de noviembre el imperio Austrohúngaro se rindiera, abocando su emperador.

En el frente oeste los aliados reorganizaron sus ejércitos bajo un mando único y, fortalecidos por la ayuda estadounidense, forzaron la retirada del ejército alemán. A partir de septiembre, el Reich empezó a hundirse: la marina se amotinó y una revolución inspirada en el modelo ruso estalló en todo el país. Guillermo II abdicó y se proclamó la república, y el nuevo gobierno en manos del partido socialdemócrata alemán firmó el armisticio el día 11 de noviembre.

La Primera Guerra Mundial había terminado.

4.Un nuevo tipo de guerra.

La Primera Guerra Mundial, que se conoció en su momento como la Gran Guerra, supuso un nuevo modo de llevar a cabo los conflictos bélicos. Por su duración e intensidad, todos los recursos económicos y humanos de los países beligerantes fueron movilizados e implicados. Prácticamente toda la población masculina en edad militar fue reclutada y enviada al frente, en cifras totales de varios millones de soldados.

Las fluctuaciones de las fronteras durante y después de la guerra provocaron los primeros desplazamientos masivos de refugiados, y también fue fundamental el uso de la propaganda estatal para fomentar la exaltación patriótica, dado el enorme esfuerzo que tenía que hacer la población, sacudida por los millones de muertos, el hambre y la destrucciones. Se generalizó en esta línea la compra de bonos de guerra, dinero que se prestaba a los estados para poder financiar una guerra desmesurada.

Los recursos materiales se dedicaron casi exclusivamente a la guerra, con estados que implementaron una política intervencionista para la economía de guerra, donde predominaba a industria de material bélico para abastecer a los millones de soldados movilizados, que además habían dejado puestos de trabajo en fábricas y comercios que tuvieron que asumir la población femenina. Esta incorporación al mercado laboral de las mujeres fue básica para el avance en sus reclamaciones de igualdad política, como el derecho a voto. El coste bélico llevó a todos los países implicados a endeudarse masivamente, con préstamos multimillonarios, especialmente con Estados Unidos.

Cualquier queja contra esta economía de guerra se consideraba desleal y por tanto, traición, siendo duramente reprimidas las quejas de las familias ante sus bajas o el recorte de sus derechos laborales y políticos.

Los millones de muertos y mutilados se debieron al uso de la tecnología durante el prolongado conflicto: ametralladoras, tanques, aviones, gas mostaza, cañones de larga distancia, minas, trenes de guerra, submarinos, torpedos, buques acorazados… Todo se empleó para matanzas masivas, con una guerra estancada en las trincheras, zanjas en el terreno donde las condiciones de vida eran infernales, plagadas de enfermedades, el terror a los ataques enemigos y una disciplina absurda y radical, con ataques que no solo no afectaban a la guerra sino que los motivaba a menudo la incompetencia de los mandos militares. Los ejércitos más desarrollados como el alemán, con su poderosa industria detrás, masacraban a los menos preparados, como el ruso que aún se organizaba a la manera del s. XIX con grandes contingentes de caballería sin motorizar.

5.Los tratados de paz.

Tras la rendición de los imperios centrales y sus aliados, se firmaron una serie de tratados de paz individualizados con cada estado derrotado, en la Conferencia de Paz de París en 1919, donde no se invitó a los perdedores ni a Rusia, y se impusieron las condiciones de los cuatro grandes vencedores: Francia, Reino Unido, Italia y los Estados Unidos.

5.1 El Tratado de Versalles.

El Tratado de Versalles (lugar donde Alemania celebró su victoria sobre Francia en Sedán) se firmó con Alemania, que lo tuvo que aceptar sin poder negociarlo, considerándolo una imposición (Diktat).

En este tratado Alemania se declaraba responsable exclusiva del conflicto, por lo que debía afrontar los gastos de la guerra.

Perdió los territorios de Alsacia y Lorena, que pasaron a Francia, Posnania a Polonia, y separaba la Prusia Oriental del resto del territorio alemán por el llamado corredor de Danzig, mientras sus colonias eran repartidas entre los países vencedores, principalmente Francia y Reino Unido.

Debía pagar fuertes reparaciones de guerra a los vencedores, por lo que entregó las minas de carbón del Sarre a Francia, y le fueron incautados sus bienes en el exterior y su flota mercante. También se limitó su ejército, debiendo abolir el servicio militar y restringirlo a una milicia de sólo 100000 hombres.

Se prohibió también la unión de Alemania con Austria (Anschluss) y los aliados pasaron a ocupar la orilla izquierda del Rhin, rica en minerales, durante quince años, en lo que después sería territorio desmilitarizado.

Las condiciones impuestas por este tratado fueron fundamentales para la aparición y auge del fascismo alemán más radical, el nacionalsocialismo.

5.2 Los demás tratados.

Tras al Tratado de Brest-Litovsk firmado con Rusia antes de terminar la guerra, y el de Versalles con Alemania, se firmaron otros cuatro tratados de paz.

El Tratado de Saint-Germain se firmó con Austria, que despareció como imperio, sufriendo grandes pérdidas territoriales y convirtiéndose en una república.

El Tratado de Trianon se firmó con Hungría, que perdió territorios que pasaron a Rumanía, Checoslovaquia y Yugoslavia, estados de nueva creación.

El Tratado de Neuilly se firmó con Bulgaria, que perdió territorios a favor de Grecia.

El Tratado de Sèvres se firmó con Turquía, que tras convertirse en una república, perdió todos sus territorios imperiales en favor de Grecia y los pueblos árabes, que participaron en la guerra contra Turquía por la promesa franco/británica de que podrían alcanzar un estado independiente, cosa que no pasó y sus territorios fueron dirigidos por Francia y Reino Unido a través de la Sociedad de Naciones.

6.Las consecuencias de la guerra.

6.1 Consecuencias demográficas.

En la guerra murieron alrededor de 9.000.000 de personas, siendo los países

más afectados Alemania (2.000.000 de muertos), Rusia (1.700.000), Austriahungría (1.500.000) y Francia (1.400.000).

A estas escalofriantes bajas hay que sumar más de 6.000.000 de heridos graves y mutilados de guerra, muchos de los cuales fallecieron algún tiempo después de acabar la guerra.

Por otro lado, las hambrunas durante la guerra por la miseria generalizada, y las epidemias como la gripe de 1918 (llamada a veces la gripe española ya que al no estar en guerra era de los pocos países que hablaba públicamente de ella), la pandemia más devastadora de la Historia, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas, provocaron una gran disminución de la natalidad a lo largo de diversas generaciones, que se han llamado generaciones vacías.

6.2 Consecuencias económicas.

La Primera Guerra Mundial supuso el fin de la hegemonía económica europea por las destrucciones, los gastos militares y el endeudamiento. Francia perdió el 30% de su riqueza nacional y su capacidad productiva, Alemania el 22%, el potencial industrial general europeo se redujo en un 40 %, y el agrícola en un 30 %.

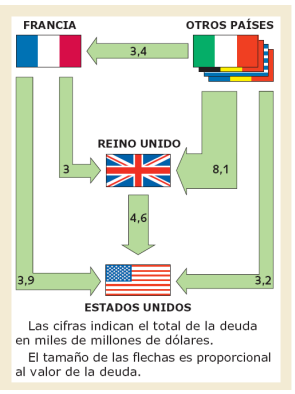

Todos los países estaban endeudados tanto en el interior (con empréstitos de guerra) como en el exterior a través de préstamos sobre todo con Estados

Unidos, que pasó a ser el gran beneficiario de la guerra. Se convirtió en el líder de las finanzas, convirtiéndose en el banquero mundial y estableciendo el dólar como la moneda internacional.

Su PIB se multiplicó durante la guerra gracias a su abastecimiento de los países contendientes que dedican toda su industria al conflicto. Su flota se convirtió en las gran redistribuida del comercio global, desbancando a la británica y la alemana implicadas en la guerra.

Japón también se benefició de su participación en la guerra. Aumentó enormemente su producción industrial, destacando el armamento, lo que aprovechó para diversificarla, modernizar sus infraestructuras, ampliar sus mercados y aumentar sus exportaciones.

Clave para esto fue su expansión militar por el este, el sudeste asiático y el Pacífico sur, obteniendo necesarias materias primas y comenzando a chocar con los intereses occidentales en la zona.

6.3 Consecuencias sociales.

Una guerra de estas dimensiones también tuvo importantes repercusiones sociales, modificando la estructura social de la práctica totalidad de Europa. En primer lugar, acrecentó las diferencias de clase, ya que los ricos industriales y comerciantes vinculados a la guerra o su abastecimiento hicieron enormes fortunas, mientras que la población menos afortunada vio su situación empeorar dada la escasez de los productos más básicos y el altísimo precio que alcanzaban puesto que todo se dedicaba a los suministros de los ejércitos. Especialmente grave fue esto para los asalariados obligados trabajar por sueldos que no mejoraban frente a unos precios cada vez más altos.

Las tensiones sociales y el ejemplo de la Revolución rusa habían generado grandes expectativas y un clima revolucionario recorrió la Europa de la posguerra. En 1919 hubo un intento insurrección en Alemania por parte de los espartaquistas, dirigidos por Rosa Luxemburg. Aunque el levantamiento fue aplastado, su ejemplo fue seguido en Baviera y en Hungría. Mientras, en Francia, en Italia y en Gran Bretaña se sucedían las huelgas y las manifestaciones.

Muchos de los pueblos colonizados por los europeos en África y Asia empezaron a reivindicarse ante sus metrópolis gracias a su contribución durante la guerra con recursos y hombres. Pronto esta reivindicación conllevó manifestaciones nacionalistas donde se planteaba la independencia.

El gobierno de Estados Unidos favorecía estos movimientos independentistas por causas ideológicas y por sus propios intereses, que buscaban participar en los monopolios coloniales.

Tras la guerra se dieron importantes avances en la emancipación femenina, basados especialmente en su valiosa contribución en la industria durante la guerra, que había sido imprescindible para el abastecimiento de los grandes ejército movilizados (35% de la mano de obra industrial en Alemania y Reino Unido). Muchos países europeos concedieron el derecho al voto a las mujeres en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, aunque la campaña por el sufragio femenino se consolidó antes de la guerra con la fundación de la Unión Social y Política de Mujeres en el Reino Unido, promovida por Emmeline Pankhurst.

Cansadas de tantas respuestas negativas, las sufragistas pasaron a la lucha directa y adoptaron la táctica de interrumpir los discursos de los ministros y presentarse en las reuniones del partido liberal para plantear sus demandas, y tras la guerra sus argumentos de igualdad política fueron indiscutibles.

Además de este éxito, el movimiento feminista tenía otros tres objetivos básicos: el derecho a la educación, la capacitación profesional de las mujeres y la igualdad jurídica de las mujeres casadas. Algunos países fueron poco a poco modificando aspectos de su legislación (derecho de la mujer casada a tener bienes propios y a tener la potestad de los hijos en caso de divorcio…) y abriendo la enseñanza secundaria y universitaria a las mujeres de la burguesía.

Estos derechos políticos y avances sociales también se acompañaron de símbolos externos de la emancipación femenina como la moda (pelo corto, libertad de vestido…), los hábitos (conducir, ir a cafés…) y su papel en las diversas esferas de la vida pública de la que había relegada.

6.4 Consecuencias políticas.

El fin de la Primera Guerra Mundial supuso el desmembramiento de los imperios europeos (Alemán, Autrohúngaro, Ruso y Turco), poniendo fin también a las grandes dinastías reinantes (Hohenzollern alemanes, Habsburgo austriacos y Romanov rusos).

Con los territorios europeos de esos imperios, incluidos los perdidos por Rusia en Brest-Litovsk, se crearon múltiples estados nuevos: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. En parte esto se hizo para configurar un cordón sanitario que separara la Rusia soviética comunista del resto de la Europa liberal. En muchos de estos estados se consolidaron sistemas democráticos parlamentarios y constitucionales, aunque la fragilidad de estas nuevas democracias pronto quedará patente. En esta línea, el sufragio universal masculino se extendió por prácticamente todo el continente y pronto también el verdadero sufragio universal con el voto delas mujeres.

El clima de crispación, unido a la humillación, la presión y la asfixia económica a la que fueron sometidos los vencidos, contribuyó, entre otros factores, al ascenso de los fascismos.

Por otro lado, la remodelación territorial que implicaron los tratados de paz no dio solución a los innumerables problemas nacionales de gran parte de los pueblos que integraban los antiguos imperios ya desaparecidos. Así, importantes minorías nacionales fueron englobadas en Estados donde no se sentían representadas, como fue el caso de los tres millones de alemanes asentados en la región de los Sudetes (Checoslovaquia).

Por todo ello buena parte de los historiadores coincide en afirmar que los veinte años que transcurrieron entre el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial fueron un simple intervalo de un conflicto no resuelto.

6.5 La Sociedad de Naciones.

En el Tratado de Versalles, a instancias del presidente norteamericano Wilson, se decidió crear una organización internacional, la Sociedad de Naciones, con el objetivo de fomentar la cooperación internacional para garantizar la paz y evitar un conflicto como el vivido. Además, sus otros objetivos eran: supervisar el cumplimiento de los tratados de paz, garantizar el desarme, proteger las minorías nacionales y administrar los territorios perdidos por Alemania y Turquía.

Su estructura se basaba en una Asamblea General que reunía a todos los estados miembro, un Consejo integrado por las potencias ganadoras de la guerra (Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón) y por cuatro miembros más elegidos cada tres años por la Asamblea, y un Secretariado Permanente que gestionaría el día a día.

El problema, entre otros, que tenía la SDN eran las grandes ausencias: Estados Unidos, pese a que el presidente Wilson fue su impulsor, decidió no entrar; tampoco se dejó entrar a la Unión Soviética por comunista ni a los derrotados en la guerra. La SDN carecía de medios y de autoridad moral para imponer sus resoluciones, y demostró ser un fracaso con los años previos a la Segunda Guerra Mundial y el propio conflicto.