LIBERALISMO Y NACIONALISMO (1789-1871)

Introducción.

La situación creada por la Revolución Industrial y la Ilustración dio pie al desarrollo de nuevas corrientes ideológicas que desembocaron en la Revolución Francesa, las revoluciones liberales y los movimientos nacionalistas que unificaron y tensaron estados.

1.La Revolución Francesa.

1.1 Causas de la Revolución.

En los últimos años del s. XVIII la situación en Francia era muy inestable. Las crisis económicas habían provocado carestía y subidas de los precios, especialmente el del pan, lo que terminó por provocar hambrunas que intensificaron las tensiones sociales entre privilegiados y Tercer Estado.

Las propias finanzas reales estaban en crisis, con fuerte déficit debido a los enormes y absurdos gastos de la corte del rey y de las frecuentes guerras en que Francia se involucraba. Dado que la nobleza y el clero no pagaban impuestos, siendo los más ricos, no se recaudaban suficientes fondos y el Tercer Estado veía agravada su penuria, mientras la Hacienda caía en la bancarrota y se endeudaba.

La crisis social era una realidad, y pronto los burgueses, alentados por las ideas liberales e ilustradas, terminaron por rebelarse ante su marginación política, social y fiscal frente a los privilegios de la nobleza. A esto le sumamos la crisis política causada por la debilidad del rey Luis XVI, que no contaba con suficientes apoyos políticos ni sociales.

1.2 El estallido de la Revolución y el fin del Antiguo Régimen.

La crisis financiera llevó al rey a plantearse cobrar impuestos a los privilegiados, por lo convocó los Estados Generales (parlamento estamental francés) en 1789, cuando hacía más un siglo que los monarcas absolutos no los convocaban.

Para conformar los representantes de cada estamento se dio un importante debate, redactándose los Cuadernos de Quejas donde se recogían las peticiones al rey de reformas. Los cuadernos de Quejas de los miembros del Tercer Estado iban más allá, pidiendo la abolición de los derechos señoriales, defendiendo la soberanía nacional y el voto por persona en los Estados Generales, no como hasta ahora que se hacía por estamento.

El 5 de mayo se reunieron los Estados Generales, y los representantes del Tercer Estado, los más numerosos, vieron como la nobleza y el clero se aliaban con el rey para rechazar sus propuestas, especialmente la del voto individual. Entonces los delegados de los no privilegiados se reunieron en el pabellón del Juego de Pelota y se constituyeron en la Asamblea Nacional, legítima representante de la soberanía nacional, jurando no salir hasta que se dotara a Francia de una Constitución con derechos civiles.

Apoyados por la burguesía, incluso algunos clérigos y nobles, llevaron la protesta a la calle y empezó la revolución.

El rey cedió y declaró los Estados Generales como la Asamblea Nacional Constituyente (es decir, que su función es elaborar una Constitución). La sesión estalló con la llegada de tropas y la toma de la Bastilla el 14 de julio, prisión y símbolo del poder absolutista, por parte de hombres y mujeres, y se formó una milicia llamada la Guardia Nacional.

Desde París la revolución se extendió por otras ciudades y por el campo, estallando una revuelta antiseñorial violenta conocida como Gran Miedo, que llevaba a los campesinoa a atacar castillos, ocupar tierras, castigar a los especuladores y a exigir el control de los bienes de primera necesidad. El Antiguo Régimen estaba quebrado en Francia.

1.3 Las etapas de la Revolución Francesa.

Las etapas de la Revolución y del Imperio Napoleónico son las siguientes:

1.4 La monarquía constitucional o la etapa de la Asamblea Nacional Constituyente (1789 – 1791).

Durante la primera etapa, la burguesía conservadora y los privilegiados se alían para establecer un régimen liberal, por lo que la Asamblea legisló para abolir los derechos señoriales y superar el Antiguo Régimen (feudos, rentas, diezmo…) y evitar que la revolución se radicalizara.

El 26 de agosto de 1789 se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, el documento más importante del movimiento ideológico y la doctrina política del liberalismo. Con él todos los franceses, como seres humanos, tienen derecho a la libertad individual política, económica e ideológica; la sociedad está compuesta por ciudadanos (no simples súbditos), y su conjunto forma la nación (soberanía nacional) que es representada por un sistema parlamentario, con separación de poderes, constitucionalismo y sufragio. Esta nueva ideología tuvo especial importancia entre la burguesía y las clases populares urbanas, aunque en el campo fue menos apoyada.

Siguiendo estos principios de libertad e igualdad, en 1791 se aprobó una Constitución que establecía en Francia una monarquía parlamentaria, con división de poderes (legislativo para la Asamblea, ejecutivo para el rey y judicial para tribunales gratuitos con jueces electos), soberanía nacional, sufragio masculino censitario (solo podían votar los hombres con un cierto nivel de riqueza), la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que le concedía al rey el poder de veto para bloquear leyes.

La Asamblea tuvo una importante labor legislativa: abolir las torturas y los gremios, establecer impuestos para nobleza y clero, la propiedad privada y la libre empresa, la desamortización (expropiación y venta) de los bienes de la Iglesia, la separación entre ésta y el Estado obligando a los clérigos a jurar fidelidad a la Constitución, permitió el divorcio, estableció a la Guardia Nacional como el nuevo ejército y permitió la libertad de expresión y de asociación, aunque no acabó con la desigualdad económica que conllevaba desigualdad social.

Los grupos políticos se fueron diferenciando. Los absolutistas, también llamados realistas, solían provenir de la nobleza y el clero, y se opusieron al régimen ante la pérdida de sus bienes y privilegios. Los que apoyaban este modelo se les llamó monárquicos constitucionalistas, pero pronto aparecieron otros grupos que querían profundizar las reformas, especialmente entre la pequeña burguesía y los sectores populares, descontentos con los cambios. Entre ellos aparecieron varios que defendían abolir la monarquía y establecer una república: los girondinos (republicanos moderados), jacobinos (republicanos radicales también llamados montañeses) y los cordeliers (republicanos radicales aún más extremistas). Estos dos grupos, sentados a la izquierda de la Asamblea (de donde procede el término), estaban apoyados por los sans-culotte, una milicia popular republicana.

No existían partidos políticos como en la actualidad, con cargos y jerarquías, sino corrientes de opinión y clubes o sociedades donde se reunían por afinidad política. Incluso hubo mujeres como Olimpia de Gouges y Madame Roland que dirigieron clubes femeninos y propiciaron la elaboración de una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791) como protesta por el hecho de que la revolución no les otorgase la igualdad de derechos.

1.5 La caída de la monarquía y el inicio de la República

Los absolutistas pidieron apoyo a las potencias europeas, y estas, dirigidas por Austria, de donde era la reina, planificaron atacar Francia. En 1791 la familia real intentó fugarse de Francia para apoyar a la coalición internacional absolutista, pero la Guardia Nacional los capturó en Varennes. El desprestigio para la monarquía que esto provocó, radicalizó la revolución.

Al declararle la guerra a Austria en 1792 que respondió invadiendo Francia, muchos dirigentes nobles del ejército se pasaron al enemigo, apoyados por el propio rey. Los sans-culotte y otros grupos populares asaltaron el Palacio de las Tullerías y capturaron al rey y su familia el 10 de agosto y convocaron elecciones por sufragio universal masculino.

Esta nueva Asamblea elegida se llamó Convención Nacional y proclamó la república, acabando con la monarquía.

1.6 La Convención girondina (1792-1793).

Durante los primeros dos años el gobierno estuvo en manos de los girondinos, republicanos moderados, lo que le generó problemas con los montañeses y con las clases populares insatisfechas. Estos presionaron hasta que el rey fue juzgado por traición a Francia, condenado y ejecutado con la guillotina en enero de 1793.

Esto le dio mayor impulso a la coalición internacional, formada por Austria, Inglaterra, Prusia, Holanda y España, que mantuvo en jaque al gobierno francés que tuvo que reclutar obligatoriamente (levas) a más soldados. La tensión en Francia provocó insurrecciones campesinas animadas por absolutistas y en París revueltas de los sans-culotte y jacobinos ante la falta de medidas económicas, por lo que los montañeses dieron un golpe de Estado.

1.7 La Convención jacobina: el Terror (1793-1794).

Arrestando a varios líderes girondinos, los jacobinos se hicieron con el poder y aprobaron una nueva Constitución democrática en 1793, que recogía la soberanía popular, el sufragio universal masculino y la igualdad social.

Pero argumentando que la situación de la guerra era demasiado grave, establecieron un gobierno que suprimió las garantías constitucionales e inició un régimen dictatorial llamado el Terror, que buscaba acabar con los enemigos interiores y exteriores de la Revolución, ejecutando a aproximadamente 40.000 personas, entre ellas Olimpia de Gouges y la reina María Antonieta.

El Comité de Salvación Público, dirigido por Robespierre, concentró todos los poderes y con las Leyes de Sospechosos llevó a cabo detenciones, incautaciones de bienes y ejecuciones de muchos opositores. Llevaron a cabo una reforma del ejército con más levas y amplias reformas sociales: redistribución de la propiedad agraria, precio máximo de los artículos de primera necesidad, castigo a los especuladores, salarios mínimos, la educación primaria con carácter gratuito y obligatorio, laicismo total, estableciendo el culto a la diosa Razón, cerrando iglesias y creando incluso un nuevo calendario, sin connotaciones religiosas.

Su labor provocó la oposición de gran parte de la población, algunos por considerar las reformas insuficiente y otros por verlas excesivas. Buena parte de sus enemigos se unieron y consiguieron detenerlos y ejecutarlos el 10 de Termidor del año II (28 de julio de 1794).

1.8 El Directorio o la república burguesa (1795-1799).

Esta nueva etapa supuso el retorno al poder de la burguesía conservador. Se aprobó una nueva Constitución en 1795 que restablecía el sufragio censitario masculino y anulaba las medidas sociales y económicas de los jacobinos. El gobierno pasó a estar en manos del Directorio y el legislativo en dos cámaras, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los Quinientos.

Este modelo fue rechazado por la aristocracia absolutista, y por las clases populares que reclamaban las medidas jacobinas, por lo que el Directorio impuso una dura represión que no consiguió la estabilidad. El único aspecto positivo fueron los triunfos militares contra la coalición internacional, lo que hizo que el ejército ganara prestigio y varios grupos empezaron a pensar que era la única institución del Estado capaz de garantizar la paz y el orden. Y en el ejército destaca más que nadie un joven general, de origen corso, llamado Napoleón Bonaparte, que el 18 de Brumario (9 de noviembre de 1799) dio un golpe de Estado y se hizo con el poder

2.El Imperio Napoleónico (1799-1814).

2.1 El Consulado (1799-1804).

En los inicios del Consulado, Napoleón compartió el poder con otros dos cónsules (triunvirato), pero en 1802 se declaró cónsul único y vitalicio. El Consulado se dotó de una nueva Constitución en 1799 que establecía un ejecutivo fuerte, limitaba el sufragio a los más ricos y anulaba la Declaración de Derechos, acabando con las protestas populares y las tendencias democráticas. Consiguió integrar a los absolutistas en el régimen con medidas como el retorno de los exiliados y el restablecimiento del culto católico a través de un Concordato con la Iglesia.

Centralizó la administración mediante prefectos, representantes del jefe del Estado en los departamentos, desarrolló la enseñanza pública y la uniformización lingüística, y llevó a cabo una serie de reformas que consolidasen los principios de 1791. También elaboró un Código Civil (1804) extremadamente influyente, y un Código Penal en 1810. Napoleón fue progresivamente acumulando el poder en sus manos hasta que en 1804 hizo coronarse emperador.

2.2 El Imperio y las conquistas napoleónicas (1804-1815).

Durante su gobierno establecido un férreo control sobre el orden público, y creó leyes que sancionaban la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad individual, de conciencia y de trabajo, y el libre acceso a los cargos públicos.

El gran éxito en la política de Napoleón fue su incomparable genio militar que le llevó no solo a derrotar a la coalición internacional, sino que le llevó a conquistar buena parte de Europa y a establecer gobiernos aliados y títeres en otros estados. La gran importancia de Napoleón fue que, bajo el control francés, llevó las ideas de la Revolución burguesa a buena parte de Europa, como el liberalismo político que ponía fin al Antiguo Régimen, el liberalismo económico y la libertad religiosa. Además sirvió para aglutinar la oposición de los territorios invadidos, ayudando a configurar la ideología nacionalista como símbolo de resistencia ante el extranjero invasor que, además, explotaba los recursos de esos territorios (riquezas, impuestos), reservando los altos cargos de sus gobiernos para su élite de confianza (como José, su hermano, que nombró rey de España).

En 1813 el signo de la guerra empezó a cambiar, surgiéndole varios problemas a Napoleón como el levantamiento español y la derrota en Rusia ante el frío que acabó con sus planes de invasión.

En 1814 sus enemigos tomaron París y Napoleón fue exiliado a la isla mediterránea de Elba, restableciendo a Luis XVIII en el trono absoluto. El descontento popular y el prestigio del propio Napoleón hizo que tuviera un efímero regreso, los Cien Días, hasta que fue derrotado por Wellington en la batalla de Waterloo en 1815 y finalmente exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció unos años después.

3.La Restauración.

Entre 1814 y 1815 el canciller austriaco Metternich organizó el Congreso de Viena, en el que participaron las principales potencias que habían derrotado a Napoleón: Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia. El objetivo de esas grandes potencias era establecer la situación en Europa anterior a la Revolución Francesa, es decir, ignorando las nuevas ideas del liberalismo y el nacionalismo que se habían expandido con el Imperio Napoleónico.

Las antiguas dinastías reinantes retomaron sus coronas en los territorios conquistados por Napoleón, restableciéndose el absolutismo habitualmente, lo que se conoce como legitimismo. También se remodelaron las fronteras de Europa en función de los intereses de las potencias vencedoras, sin tener en cuenta las aspiraciones nacionales de los pueblos, repartiéndose los restos del imperio napoleónico. Los grandes beneficiarios fueron los imperios ruso y austriaco, y el reino de Prusia. Gran Bretaña mantuvo su hegemonía marítima y Francia volvió a las fronteras anteriores a 1789. Se pretendía lograr un equilibrio de poder entre las potencias.

Para garantizar que el liberalismo no se extendiera, se creó la Santa Alianza, un ejército formado por Prusia, Rusia y Austria (el Reino Unido no participó) que se reservaba el derecho de intervención en los países amenazados por una revolución liberal.

Pese a que se estableció un sistema de congresos periódicos para supervisar la evolución, no se pudo realmente acabar con las nuevas ideologías, que pronto pusieron de manifiesto que estaban en Europa para quedarse.

4.El nacionalismo.

Esta ideología nació en el s. XIX, pero se fue gestando a lo largo de los siglos XVII y XVIII con antecedentes como la formación de los estados unitarios tras la Guerra de los Treinta Años, las necesidades económicas de un mercado interior unificado tras la industrialización (mismas monedas, sistemas de medida, códigos jurídicos, sin aduanas…) y la configuración del concepto de nación, que difiere del mismo en el liberalismo.

En el nacionalismo una nación es el conjunto de ciudadanos de un territorio unidos por una historia, una lengua, una cultura y por la voluntad de vivir juntos, con mismas leyes e instituciones.

Algunas corrientes filosóficas, sobre todo alemanas, iban más allá definiendo que una nación como un alma espiritual, inmutable y eterna, que se manifestaba en una lengua y una cultura, y que iba más allá del deseo individual o la propia voluntad de los ciudadanos.

Para entender el desarrollo del nacionalismo en esta etapa hay que tener en cuenta la ocupación napoleónica, que provocó una fuerte oposición aglutinada bajo el concepto de nación frente a los extranjeros, y también la lucha contra los estados opresores surgidos tras el Congreso de Viena.

El problema surgió cuando las fronteras de un Estado no se correspondía con las del territorio donde vivía la nación, sobre todo en Europa central y oriental. Los imperios austriaco y turco estaban configurados por varias naciones sometidas a una dominante, y pronto nació en ellas un nacionalismo centrífugo o separatista, que provocó tensiones y conflictos hasta bien entrado el s. XX. En los casos de los territorios alemanes e italianos sucedía al contrario, varios estados compartían la misma nación, por lo que allí se dieron nacionalismo centrípetos o unificadores, pero también con múltiples conflictos y guerras.

5.Las Revoluciones liberales y nacionalistas: 1820-1848.

5.1 Las revoluciones de 1820 y 1830.

El modelo de la Restauración tuvo escaso recorrido, fracasando a los pocos años desde varios puntos geográficos.

Pese a los liberales se habían visto obligados a pasar a la clandestinidad ante la represión absolutista, entre 1820 y 1824 estallaron varios revoluciones independientes pero que tenían en común su carácter liberal anti absolutista y a menudo nacionalista, y contaban con un importante apoyo y protagonismo de los ejércitos, que fueron por última vez una fuerza revolucionaria.

Ejemplos fueron las de España (con el Trienio Liberal de Riego), Portugal, Nápoles y el Piamonte.

Todas ellas fueron sofocadas y reprimidas por las fuerzas absolutistas de la Santa Alianza (como los Cien Mil Hijos de San Luis en el caso español).

En el caso de Grecia la situación fue especialmente compleja, porque la revolución liberal de 1820 también se hacia contra el dominio del Imperio Turco. En 1822 los insurgentes griegos declararon la independencia de Grecia en la Asamblea de Epidauro, lo que ponía en una contradicción a los estados absolutistas que consideraban la monarquía absoluta como de origen divino: apoyar un territorio cristiano contra otro musulmán o apoyar una monarquía absoluta contra una rebelión liberal. El apoyo popular europeo a Grecia hizo que las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia o Rusia apoyaran a los griegos frente al imperio otomano, interesados por el control del Bósforo.

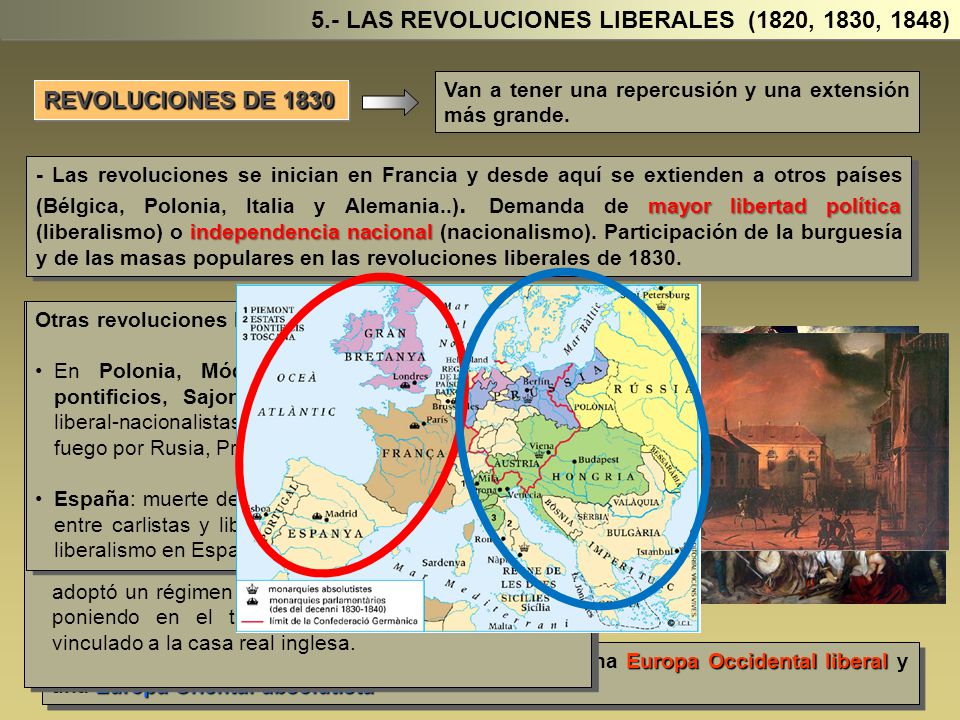

Entre 1829 y 1839 estalló una nueva oleada revolucionaria liberal y nacionalista con un importante apoyo de las clases populares. En el caso de Francia en 1830 se derrocó al rey absolutista Carlos X, de los Borbón, y le sucedió Luis Felipe de Orleans, que estableció una monarquía constitucional. En Bélgica estalló una guerra civil con Holanda para alcanzar la independencia, que consiguió en 1831 gracias al apoyo, entre otros, de Francia, logrando establecer una monarquía constitucional en 1839.

Quebrado ya el sistema de la Restauración, en Europa occidental se impone liberalismo moderado, dirigido por una élite liberal burguesa, apoyada en el sufragio censitario masculino que margina a grandes grupos sociales, como la pequeña y media burguesía o las clases populares. La burguesía deja de ser una fuerza revolucionaria, al considerar que el modelo alcanzado es el óptimo, y pasa a ser una fuerza conservadora del sistema, enfrentándose a otros grupos que aún defienden cambios más profundos.

5.2 Las revoluciones de 1848.

La insuficiencia de las reformas de 1830, el empeoramiento de la situación de la clase obrera, consolidando sus movimientos ideológicos, y la ruptura del equilibrio francobritánico, provocaron un nuevo estallido revolucionario.

En Francia el nuevo monarca Luis Felipe de Orleans fue acusado de restringir las libertades políticas y civiles por lo que en febrero de 1848 estalló una insurrección que proclamó de nuevo la república con un gobierno provisional que llevó a cabo reformas política, sociales y económicas como el sufragio universal masculino, abolir la esclavitud y la pena de muerte, y establecer la intervención estatal en la economía. Convocó una nuevas elecciones de las que salió un gobierno moderado que comenzó a deshacer esas reformas, por lo que en junio estalló una nueva insurrección popular que enfrentó en las calles de París a la burguesía, ahora conservadora, contra el proletariado revolucionario.

La burguesía moderada llevó a cabo una dura represión y buscó un gobierno liberal fuerte y autoritario, por lo que apoyaron a Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, que tras ser presidente dio un golpe de Estado en 1851 y se coronó Napoleón III, emperador del Segundo Imperio Francés.

En Europa Oriental se puso fin al Antiguo Régimen. En el Imperio Austriaco las revoluciones de 1848 son conocidas como la Primavera de los Pueblos (aunque a menudo el término se emplea para toda Europa). En ellas se aglutinaban las ideologías liberales y nacionalista frente al modelo absolutista donde la minoría austriaca gobernaba un conjunto muy heterogéneo de naciones. La revolución de Viena provocó el exilio del emperador y las elecciones a una Asamblea Constituyente por sufragio universal masculino. En otros territorios como Praga, Polonia, Hungría, Lombardía, Venecia o Croacia estallaron más revoluciones que reclamaban igualdad de derechos entre los pueblos del Imperio, reconocimiento de la diversidad, la autonomía e incluso en algunos casos la independencia. Todos estos movimientos fueron sofocados por el Imperio, pero éste se vio obligado a introducir ciertas reformas para evitar futuros conflictos: sufragio censitario masculino, modificación de la política territorial y de la estructura imperial, creando la monarquía dual en 1867 en el ahora llamado Imperio Austrohúngaro.

6.Las unificaciones de Italia y Alemania.

6.1 La unificación de Italia.

En 1815 Italia estaba dividida en estados independientes muy diversos y otros controlados por el Imperio Austriaco. En la década de 1830 se formó un movimiento nacionalista, el Risorgimento, destacando Giuseppe Mazzini, que inspirado en los movimientos ideológicos franceses planteaba la creación de una república democrática, unitaria y laica, a la que se llegaría mediante una insurrección popular.

Tras el fracaso revolucionario de 1848, Piamonte se consolidó como una monarquía constitucional bajo el reinado de Víctor Manuel II de la casa Saboya, que le encomendó al primer ministro Cavour la incorporación de los demás territorios italianos bajo un nuevo Estado que él dirigiría. Cavour diseño una estrategia moderada basada en la fuerza económica de la industrialización de Piamonte, el uso de la diplomacia y el empleo del ejército.

La primera fase se dio entre 1849 y 1860. Víctor Manuel II se alió con Napoleón III para luchar contra Austria, que fue derrotada en las batallas Magenta y Solferino, ocupando Lombardía en 1859. A cambio, Niza y Saboya fueron entregadas a Francia. En 1860, Parma, Módena y Romaña, tras un referéndum, se anexionan a Piamonte.

La segunda fase se dio entre 1860 y 1861. El republicano Garibaldi y sus “camisas rojas” con la “Expedición de los Mil” ocupó Nápoles y Sicilia, Las Marcas y Umbría (centro de Italia) con un fuerte apoyo popular, y expulsó a los Borbón. Para no dividir el movimiento nacionalista, Garibaldi dejó de lado su aspiración republicana y reconoció en 1861 a Víctor Manuel como rey de Italia.

Durante la tercera fase (1865-1870) Italia aprovechó la guerra entre Prusia y Austria para ocupar el Véneto en 1866, y de igual manera aprovechó la guerra francoprusiana de 1870 para ocupar los Estados Pontificios con Roma, que hasta ese momento había defendido el ejército francés.

Pese a que la unificación estaba prácticamente completa, no estuvo libre de problemas: la Iglesia católico se negó a reconocer la existencia del reino de Italia reivindicando los territorios de Roma; las diferencias económicas entre el norte industrializado y el sur agrícola eran enormes, y aún quedaban por incorporar tierras que los italianos consideraban propias y seguían bajo control austriaco.

6.2 La unificación de Alemania.

El nacionalismo alemán configuró sus bases en el s. XVIII con filósofos como Fichte y Heder, y tras reforzarse con el romanticismo (movimiento cultural de principios del s. XIX), defendía la existencia de un ser propio del pueblo alemán; a menudo convivió con la presencia de varios núcleos ideológicos liberales y democráticos.

El Congreso de Viena de 1815 estableció la Confederación Germánica que aglutinaba 39 estados entre los que destacaban Prusia y el Imperio Austriaco. En 1834 se creó el Zollverein, una unión aduanera que establecía la libre circulación comercial, y Prusia consiguió que Austria no estuviera incluida, demostrando que sería ella quien dirigiría la unificación.

La revolución de 1848 formó el Parlamento de Frankfurt por sufragio universal masculino, que intentó unificar los territorios alemanes en una monarquía parlamentaria y democrática, y le ofreció la corona al rey Federico Guillermo IV

de Prusia, que la rechazó enojado por considerarlo una aberración liberal.

Esto no implicaba que el rey prusiano no quisiera la unificación, ya que le encargó la tarea al canciller prusiano Otto von Bismarck, el más destacado político de la segunda mitad del s. XIX, que imprimió un carácter autoritario y militarista al proceso. Su objetivo es que bajo la dirección prusiana se incorporaran todos los territorios de población germana, excepto Austria, un posible rival.

La primera fase se dio entre 1859 y 1865. Prusia le declaró la guerra a Dinamarca y tras vencerla incorporó los ducados de Schleswig y Holstein.

En la segunda fase (1866-1869) le declaró la guerra a Austria a la que venció, creando la Confederación de Alemania del Norte. Otros territorios germanos se aliaron e incorporaron a Prusia.

La tercera etapa, entre 1870 y 1871, Prusia le declaró la guerra a Francia, a la que derrotó en la batalla de Sedán donde puso fin al Segundo Imperio Francés capturando al propio Napoleón III. Tras la victoria, se ocuparon los territorios de Alsacia y Lorena, y se proclamó en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles el II Reich (imperio) de Alemania, con Guillermo I como emperador (kaiser) en 1871.

El nuevo estado alemán tenía una estructura confederal, con un modelo muy conservador y militarista, una fuerte industrialización y el dominio claro de Prusia. Como problemas tenía la división entre los luteranos (evangelistas) del norte y los católicos del sur, y la falta de incorporación de Austria, lo que impidió la consecución de la Gran Alemania.