LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS (1918-1939)

Introducción.

La Primera Guerra Mundial supuso un drástico cambio del panorama mundial: Europa perdió su supremacía económica y política, que ocupó EE.UU., pero éste pronto tuvo que enfrentarse a una crisis económica que se

expandió globalmente y que fue el caldo de cultivo para el ascenso del fascismo.

1.Las consecuencias de la Gran Guerra.

Los combates de la Primera Guerra Mundial se dieron sobre todo en Europa, por lo que este continente fue el que más destrucciones sufrió, afectando a su población, a sus infraestructuras y a sus producciones agrarias (30%) e industriales (40%), devastando el 10% de su equipo productivo. El Reino Unido perdió el 32% de su riqueza, Francia más del 30% y Alemania el 22%.

El panorama era desolador, provocando una gran inflación de los productos básicos, como alimentos y medicamentos, la deflación generalizada de las monedas nacionales y un endeudamiento de los estados europeos con Estados Unidos, durante la guerra y los años posteriores.

A esta situación se sumaron las reparaciones de guerra que debían pagar los países derrotados a los vencedores, especialmente grave en el caso de Alemania. Francia reclamaba urgentemente las indemnizaciones alemanas ante su propia devastación, pero Alemania era incapaz de pagar las cantidades del Tratado de Versalles y al ritmo exigido. Los países europeos no se ponían de acuerdo ni establecieron pactos que facilitaran la recuperación, y no ayudó la presión estadounidense que se oponía a las reparaciones pero reclamaba el pago de las deudas contraídos con él por los estados aliados durante la guerra.

La situación más grave se daba en Alemania, que ante la imposibilidad de pagar las reparaciones (de los 20.000 millones de marcos solo pudo pagar 8.000) y, mermada su capacidad productiva por las condiciones de Versalles, entró en una quiebra monetaria casi absoluta con una hiperinflación desbocada (lo que valía 45 marcos pasó a costar 1.000.000.000.000 marcos en dos años), agravada por la ocupación francesa de la zona del Rhür en 1923 que pretendía garantizar el cobro de las reparaciones.

La ruina de la población alemana tuvo importantes consecuencias políticas, ya que los alemanes se consideraron humillados y achacaron su situación al Tratado de Versalles, por lo que las posturas se radicalizaron y grupos minoritarios ascendieron en apoyo, apareciendo así el nazismo, provocando, entre otras cosas, un aumento del sentimiento antialemán entre los franceses.

Francia y Reino Unido, principales receptores de las reparaciones de guerra, condicionaron a su cobro el pago de la deuda que tenían con Estados Unidos. Ante este hecho, Estados Unidos convocó la Conferencia de Londres en 1924 y puso en marcha el llamado Plan Dawes que buscaba reactivar la economía europea mediante préstamos e inversiones norteamericanas en Alemania, de tal manera que al recuperarse pudiera pagar las reparaciones a Francia y Reino Unido, y estos, a su vez, devolver los préstamos a Estados Unidos. A partir de los Acuerdos de Locarno en 1925 parecía que la situación mejoraba y se restablecieron las relaciones diplomáticas y de cierta concordia entre Alemania y Francia.

1.1 La hegemonía de EE.UU.

Durante los años 20 EE.UU. se convirtió en la primera potencia económica mundial. Pese a los intentos británicos, el dólar sustituye a la libra como la moneda de intercambios internacionales, gracias a la potencia productiva norteamericana y a sus reservas de oro, que seguía usándose como patrón de referencia.

Las exportaciones americanas eran las más competitivas gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos métodos de trabajo que sus industrias y granjas implantaron, sumado a la ausencia de destrucciones en su territorio durante la guerra.

EE.UU. asumió las exportaciones que hasta ese momento hacían los países europeos ya que éstos no podían, y además exportaba a Europa mucho más de lo importaba, con un notable superávit de su balanza comercial.

La banca norteamericana era la más dinámica del momento, y prácticamente la única que podía llevar a cabo con garantías préstamos a largo plazo, tan necesarios para una Europa devastada. Se convirtió así en el primer invasor mundial, y fueron sus capitales los que ayudaron a reconstruir el continente europeo.

2.Los felices años 20.

2.1 El crecimiento económico norteamericano.

La economía norteamericana sufrió una gran transformación productiva, que fue la que asentó su nueva posición en el contexto mundial. La innovación tecnológica permitió una mecanización generalizada con gran eficacia que, sumado a la innovación en la organización del trabajo con las cadenas de montaje, dotaron de un enorme desarrollo a los sectores de la siderurgia, metalurgia, química, construcción…

Nuevos sectores se consolidaron, como el de los electrodomésticos y el automóvil, que sirvieron además para retroalimentar a otros sectores vinculados como el eléctrico, distribución de carburantes, neumáticos, carreteras… También se innovó en la energía, asumiendo el uso del petróleo y de la electricidad como base de su industria, y se construyeron los primeros rascacielos como símbolos del músculo económico del país en algunas ciudades como Chicago, New York o Detroit.

Las mejoras de la productividad y el aumento de los beneficios consolidaron la concentración empresarial en grandes gigantes, a menudo con implantación internacional (Ford, General Motors…). Todos estos factores, junto con el aumento demográfico al tener una pirámide de población joven, provocaron que el PIB nacional creciera un 5% anual, aumentando la producción, el empleo generalizado, y por tanto la demanda, que a su vez estimulaba la oferta

2.2 La revolución de los consumidores.

En los años 20 el consumo de las familias aumentó enormemente en ese contexto de prosperidad económica, gracias a la consolidación de los grandes almacenes (que facilitan la compra de todo tipo de productos en un ambiente absorbente) y la compra a plazos (que permitía el pago de grandes cantidades a lo largo del un cierto tiempo gracias a un sistema de préstamos). Este aumento del consumo permitió a su vez estimular la oferta ante el crecimiento de la demanda y el desarrollo de aspectos empresariales como el marketing y la publicidad, que adquirieron un valor fundamental en las estrategias de las empresas comerciales.

Se configura así un nuevo modelo social, la sociedad del consumo, donde consumir no es solo para satisfacer necesidades, es un objetivo en sí mismo, un símbolo de status social y a la vez una fuente de felicidad. El consumo es

la base de la economía capitalista. En buena medida, este modelo se debió a la asunción de que la prosperidad económica que experimentaba la sociedad norteamericana sería permanente e iría en aumento, con la confianza en una futura bonanza económica que incitaba a las familias a pedir préstamos, endeudándose sustancialmente, porque todo iba a ir bien. ¿Qué podría ir mal?

2.3 Los aspectos negativos: desigualdad, sobreproducción y especulación.

Los beneficios de la prosperidad económica no llegaron a toda la sociedad norteamericana por igual. Los réditos de las grandes empresas y bancos aumentaron mucho más rápido que los salarios, por lo que pronto la capacidad adquisitiva de los trabajadores no pudo asumir el aumento de la producción, apareciendo el fenómeno de la sobreproducción.

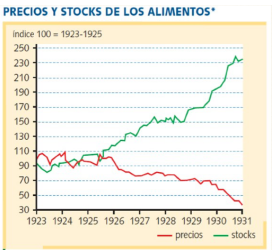

Esto afectó a las industrias más tradicionales (textil, carbón…) que entraron en crisis y, especialmente, a los agricultores, que terminaron arruinados en gran número desde 1922 debido al endeudamiento que habían adquirido y a los altos precios de la industria, sobre todo cuando los inicios de recuperación tras la guerra provocó que los estados europeos redujeran sus importaciones de productos agrícolas. Muchos de ellos tuvieron que vender sus tierras y emigrar a las ciudades buscando trabajo.

La bonanza empresarial provocó una fiebre bursátil desde 1925 basada en un exceso de confianza en el futuro y en que los precios de las acciones se mantuvieran al alza permanentemente. Muchas familias y trabajadores se convirtieron en pequeños inversores en la Bolsa, pidiendo préstamos a los bancos, que los concedían sin tapujos, para comprar acciones de empresas, elevando así sus precios, con la finalidad de venderlas próximamente cuando el precio hubiera aumentado aún más. Se creó así un proceso de especulación, donde los precios de las acciones crecieron mucho más que el valor real de las empresas, que se denomina plusvalía bursátil. La burbuja era cada vez mayor ya que muchos de los inversores usaban los beneficios de la Bolsa para comprar más acciones y especular con su precio.

3.El crac del 29.

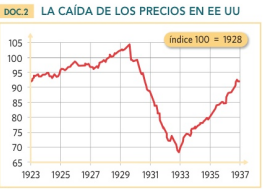

Una burbuja solo puede tener un destino, pincharse. En la primavera de 1929 se produjo una retirada de acciones por parte de importantes inversores para obtener beneficios inmediatos, así que los precios de éstas bajaron notablemente, lo que provocó a su vez que más inversores quisieran vender sus acciones ante el riesgo de que bajaran bruscamente aún más de precio.

El llamado Jueves Negro (24 de octubre de 1929) la situación colapsó cuando el pánico se apoderó de los inversores de manera generalizada, y 13 millones de acciones salieron a la venta sin encontrar compradores, lo que hizo que su precio bajara en picado perdiéndose en unas pocas horas más de 10.000 millones de dólares en Wall Street, el mercado de valores de New York, que terminó quebrando.

El siguiente martes, el Martes Negro (29 de octubre), los bancos exigieron la devolución de los préstamos, lo que forzó a que los inversores quisieran vender más apremiantemente aún sus acciones ya que no poseían ese dinero en efectivo, así que el mercado de valores se desplomó y cotizó a la baja hasta 1933 pese a los intentos de algunos grandes empresarios y ante la parálisis del gobierno federal dirigido por el republicano Herbet Hoover.

Las empresas entraron en crisis, hundiendo la economía de todo el país, incluso de aquellos que no habían invertido en bolsa ni cotizaban en ella, en una cascada que llevó a Estados Unidos a su peor crisis económica en pocas semanas.

4.La Gran Depresión.

Se conoce con el nombre de Gran Depresión al periodo de grave crisis económica generaliza en los Estados Unidos a raíz del crac del 29, y que duró hasta 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

4.1 Del crac a la crisis generalizada.

La quiebra de Wall Street provocó una recesión sin precedentes en Estados Unidos debido a varios factores. La sobreproducción de la industria se generalizó pese a haber indicadores que mostraban que el mercado no era capaz de asumir toda la producción desde antes del crac.

Se generalizó también una importante crisis de liquidez (falta de recursos monetarios para hacer frente a las deudas contraídas), que provocó que las empresas y los bancos se vieran obligados a cerrar ante los impagos en el espiral de endeudamientos que desató el crac. Estos cierres incrementaron el paro y incentivaron la retirada de inversiones y créditos en el extranjero, siendo especialmente grave en el caso de Europa que tanto dependía de ellos. Por otro lado, las industrias necesitaban vender como fuera, así que bajaron los precios sustancialmente, encadenando un proceso de deflación por esa competencia a la baja que hundió más a las empresas.

El consumo cayó masivamente debido al desempleo, a la disminución de la capacidad adquisitiva de familias, la reducción de las inversiones y al temor a ser despedidos de los que aún tenían trabajo. Había desaparecido la confianza en el futuro y la gente que aún tenía algo prefería no gastarlo, afectando al consumo, la piedra angular del sistema.

Fue especialmente grave la caída de los precios agrarios, que junto a problemas climáticos que arruinaron muchas cosechas, terminaron por hundir a muchos agricultores. Sumado esto al endeudamiento desde hace años de las familias, se acabó con el modelo de consumo de masas.

La deflación generalizada, que reducía los beneficios, aumentaba la sobreproducción y provocaba tantos cierres y quiebras, se vio agravada por la convicción de que en el futuro se podría comprar aún más barato, así que muchos de los que aún podían comprar o invertir no lo hicieron, especulando con mayores beneficios cuando los precios bajaran aún más, consolidando así un círculo vicioso de deflación, paro, reducción de consumo, sobreproducción y de nuevo deflación.

4.2 La crisis bancaria.

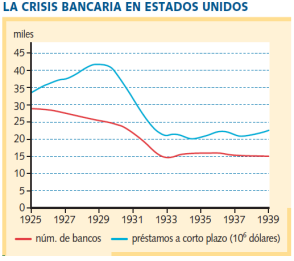

La crisis pronto afectó a todos los sectores de la economía, y el sector bancario fue de los primeros afectados, lo que es especialmente grave porque en un sistema como el norteamericano este sector tiene un efecto multiplicador entre los demás sectores.

El crac afectó de dos maneras inicialmente; por un lado, los inversores no pudieron devolver los préstamos que tan fácilmente les habían dado los bancos, y por otro lado, los ahorradores que no habían perdido su dinero con el crac quisieron retirar sus fondos de los bancos ante el temor a que estos quebraran cuando estalló el pánico, lo que hizo que los bancos se quedaran sin recursos monetarios para devolver el dinero de sus ahorradores.

Más de 4.000 bancos de diversos tamaños fueron a la quiebra, perdiendo su dinero todos los que en ellos lo tenían ahorrado, provocando así la ruina de millones de familias y de pequeñas y medianas empresas, incluidas muchas que nunca habían tenido nada que ver con la Bolsa o la especulación. Se multiplicaba así el efecto de la crisis y llegaba a todos los sectores sociales y económicos.

Los bancos que pudieron aguantar la recesión decidieron restringir duramente los créditos e inversiones a la industria y el comercio desde ese momento, ante la falta de confianza en el sistema productor y de consumo, lo que agravó aún más la situación de las empresas que necesitaban esos recursos para mantenerse abiertas, intensificando los cierres y el consecuente paro.

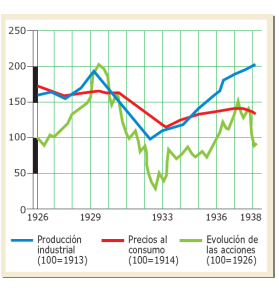

4.3 La crisis industrial.

La ruina de los inversores y la disminución de los créditos bancarios agravó el descenso del consumo, lo que a su vez aumentó la sobreproducción y hundió aún más los precios. La industria norteamericana se vino abajo, reduciendo su producción en un 40%, especialmente intenso en los casos de la del automóvil y la siderúrgica.

Al quebrar tantas fábricas, el paro creció espectacularmente (de 1,6 millones en 1929 a 13 millones en 1933), un fenómeno que la nación estadounidense no había conocido en su corta historia y para lo que no estaba preparado su sistema de capitalismo sin protección social pública. La miseria y la carestía generaliza se convirtieron en fenómenos masivos, las familias hasta hace poco moderadamente prósperas se hacinaban ahora en campamentos de chabolas insalubres dependientes de la caridad ajena de aquellos afortunados que quisieran darla.

Sin trabajo, sin ahorros por la quiebra de los bancos y sin perspectivas de futuro, buena parte de la clase trabajadora arruinada norteamericana se fue proletarizando, empezando a aparecer problemas de esta índole que hasta ahora no habían sido relevantes en Estados Unidos.

En última instancia, la situación agravaba la bajada del consumo: quien no tiene poco puede comprar, y quien tiene poco, prefiere ahorrarlo, así que el hundimiento de la demanda empeoró aún más la deflación y la sobreproducción agraria e industrial, profundizando la gravedad de la crisis.

5.La expansión mundial de la crisis

La economía mundial durante los años 20 estaba liderada por los Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. En el caso europeo, esto incluía además una enorme dependencia de los bancos, los productos y las empresas norteamericanas, por lo que al hundirse la economía de este país, la de los estados europeos se vio arrastrada a una crisis de proporciones similares y, en algunos casos, peores.

5.1 Los mecanismo de expansión de la crisis.

La bajada de precios de productos norteamericanos por los motivos vistos anteriormente provocó que las empresas de otros estados no pudieran competir con ellas, viéndose obligadas a bajarlos también y, al no poder asumir esa competencia, a cerrar ante la aparición de la sobreproducción.

La contracción de la demanda en los EE.UU. redujo sus importaciones generalizadamente, lo que afectó seriamente a los países exportadores. Además, los gobiernos norteamericanos impusieron aranceles a los productos extranjeros para estimular la producción nacional (proteccionismo), por lo que otros países tomaron la misma decisión, limitando así el comercio internacional al reducir las exportaciones, lo que agrava la deflación y la sobreproducción. A esta competición en aranceles se le denomina guerra comercial. El comercio internacional, a consecuencia de estas medidas, descendió un 60%.

Los países productores de alimentos y materias primas vieron hundidas sus

economías, por lo que no pudieron devolver los prestamos a los países industriales y tuvieron que reducir su demanda a estos. La situación se agravaba aun más.

La crisis de la banca estadounidense conllevó el descenso de préstamos e inversiones en Europa e incluso la repatriación de los capitales ya invertidos, por lo que sirvió para extender la crisis al sistema financiero europeo, que se hundió.

5.2. La crisis en Europa.

El territorio más afectado por la crisis norteamericana fue Europa, aunque no fue el único.

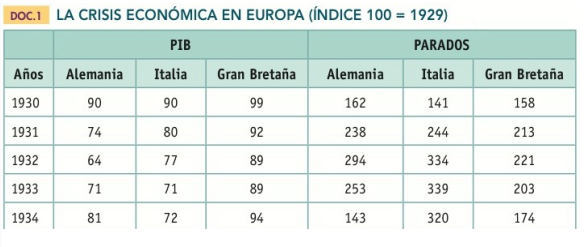

En Alemania la inflación se disparó hasta niveles absurdos (un huevo llegó a tener el precio de una casa antes de la crisis), lo que provocó que la devaluación de la moneda la hiciera inservible, y mucha gente volviera al trueque para poder sobrevivir. La producción industrial se redujo hasta sus mínimos históricos y el paro se multiplicó, creando un sector social desamparado del que se nutrieron los grupos político radicales como el NSDAP (Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes).

El Reino Unido ante la bajada de la producción y el aumento del paro, optó como medida de choque por devaluar su moneda, la libra, apartándose del patrón cambio oro que se usaba en el comercio internacional. Esta medida reduce la capacidad adquisitiva y la riqueza general de sus usuarios, pero hace más competitivas sus exportaciones al rebajar su precio. Ante la importancia global de la economía británica, otros estados decidieron hacer lo mismo, por lo que se sucedió una cascada de devaluaciones monetarias que terminó por agravar la crisis al consolidar la deflación.

Francia, con un enorme paro y una dramática caída de la producción industrial, optó por el estatismo monetario, negándose a devaluar el franco. Esto le hizo perder competitividad en el mercado internacional, por los que se decantó por medidas proteccionistas para estimular su propia producción, reduciendo sus importaciones y por tanto las relaciones con otros estados. Este aislamiento que ejemplifica Francia fue una situación generalizada y llevó al aislamiento de los países, lo que fue determinante para el ascenso del fascismo y sus conquistas territoriales, y los conflictos que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. La situación no mejoró hasta la llegada del Frente Popular en 1936 y el aumento del gasto estatal en obras públicas, con salarios mínimos y mejoras en las condiciones laborales.

6.Las propuestas de recuperación.

6.1 La propuesta keynesiana.

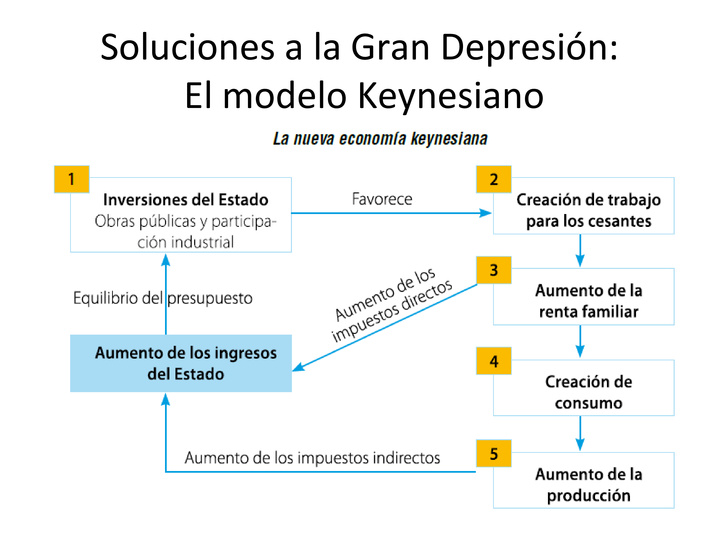

Para algunos economistas la crisis económica era el punto final del capitalismo, pues respondía a los riesgos inherentes a este sistema. Otros defendían que los estados no debían intervenir ya que el mercado se recuperaría por sí mismo. El economista inglés John Maynard Keynes, probablemente el más influyente del siglo XX, era un defensor del libre mercado, pero sostenía que la crisis no sería pasajera, sino que necesitaría la actuación directa de los gobiernos, es decir, un capitalismo moderado por el intervencionismo estatal.

Keynes entendía que el principal problema de la crisis es la falta de demanda y de inversión, por lo que el Estado debería intervenir en la economía aumentando el gasto público, reactivando el consumo e incentivando la inversión privada. El Estado debía invertir masivamente a través de obras pública y de ayudas y subvenciones directas. Este aumento de gasto público generaría déficit, pero también haría descender el paro y aumentar la capacidad adquisitiva de las familias.

Al aumentar los recursos de las familias, aumentaría el consumo, por lo que estimularía así la demanda y la producción de las empresas y, consecuentemente, la contratación por parte de estas empresas, con lo que crecerían las empresas en otros sectores. Todas estas actividades (consumo, producción y empleo) generarían ingresos al Estado a través de los impuestos que equilibrarán las cuentas públicas y solucionarán el déficit, en lo que se conoce como multiplicador keynesiano. Estas medidas se acompañaban de otras como mejorar los salarios de los trabajadores para incentivar la demanda, o penalizar el ahorro para estimular la inversión.

La propuesta keynesiana fue una ruptura contra las posturas liberales, defendiendo que el déficit público serviría para combatir la recesión y sentando las bases del estado de bienestar. Los países escandinavos asumieron estas propuestas, pero la mayoría de los estados europeos fueron escépticos, no aumentaron suficientemente sus gastos en estos puntos estratégicos y rechazaron varias de sus ideas. Quizás así se entienda mejor la situación socioeconómica del norte de Europa.

6.2 El New Deal.

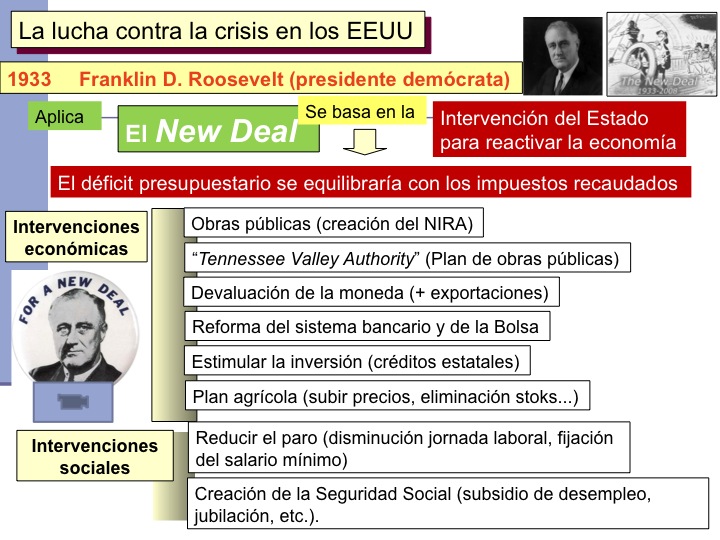

El New Deal fue el plan económico del presidente demócrata Franklin D. Roosevelt para superar la crisis y sus efectos en Estados Unidos desde 1933. Para ello, se consideró necesario la intervención económica del Estado, lo que chocaba con la misma esencia de la política norteamericana y buena parte de su sociedad, aunque intentó reducir a la vez el déficit público, algo que planeta problemas claros en un principio. Sus líneas de actuación fueron tres.

Para recuperar los precios y evitar la deflación se redujo la producción agraria con la Ley de Ajuste Agrario que equilibraba la oferta con la demanda, se fomentaron los acuerdos sobre precios entre empresas y se construyeron grandes infraestructuras con el Works Progress Administration que fomentaran la contratación y estimularan el consumo al poner dinero en el mercado, lo que aumentaba la demanda y mejoraría los precios.

Para alcanzar la seguridad bancaria y bursátil se implementó un mayor control estatal sobre la banca, dotando de mayor solidez al sistema financiero, origen de la crisis. Se dieron ayudas para el pago de hipotecas y evitar los desahucios, se estableció un seguro federal para proteger las cuentas de los inversores, garantizando unas cuantías mínimas, y se supervisó directamente la emisión de acciones y el mercado bursátil hasta ahora descontrolado, e incluso se devaluó el dólar un 40% para fomentar las exportaciones norteamericanas.

Para mejorar la situación de los trabajadores se concedió la libertad sindical y la negociación colectiva de salarios, se establecieron leyes de protección de los trabajadores como el salario mínimo o una jornada laboral máxima, y se creó un seguro de desempleo con subsidios, pensiones… El objetivo, además de garantizar la paz social, fue aumentar la renta de las familias y así estimular el consumo, es decir, la demanda y así a su vez estimular la producción.

Los efectos del New Deal no fueron suficientes para solucionar la crisis, en gran medida debido a la desconfianza del tejido empresarial norteamericano hacia él por considerarlo demasiado intervencionista. La inversión privada necesaria para acompañar las medidas públicas fue escasa, por lo que, tras algunos tímidos éxitos iniciales, hubo una nueva recesión económica en 1936.

Consiguió estabilizar la economía en caída libre, con un moderado descenso del paro y una suave recuperación de la renta nacional, pero la verdadera recuperación de los índices económicos del país no llegó hasta 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial estimuló definitivamente le crecimiento de la industria y la banca, y en menor medida de la agricultura, al convertirse de nuevo EE.UU. en el proveedor de los países europeos en conflicto.