LOS ESPACIOS DEL SECTOR PRIMARIO

1.El espacio rural.

El sector primario aglutina a las actividades económicas que se basan en la extracción de bienes, materias primas y recursos del medio físico, como la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la acuicultura. Estas actividades se llevan a cabo en el espacio rural, aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes, aunque este criterio cuantitativo ha de completarse con otros.

Como el espacio rural es dinámico, desde 1990 ha ido incorporando nuevas funciones, no necesariamente del sector primario, como actividades cinegéticas, turismo rural, usos residenciales o nuevas formas de producción energética.

El sector primario ocupa, en 2018, al 4,4% de la población activa, y genera el 2,6% del PIB nacional, con un saldo positivo en el comercio exterior. Ambas cifras han ido descendiendo desde el siglo XX, Aunque sigue manteniendo su importancia en términos demográficos, medioambientales y paisajísticos.

1.1 Los factores naturales del espacio agrario.

En España estos factores tienen una influencia desfavorable para el sector primario en general, aunque los diversos avances técnicos le restan influencia progresivamente a un coste que puede ser elevado.

El relieve tiene una elevada altitud media y abundantes pendientes, lo que favorece la erosión y dificulta la mecanización de las tareas agrícolas. Respecto al clima, en la mayor parte de España las precipitaciones son escasas e irregulares (a menudo tormentosas), lo que dificulta el acceso al agua para el riego, y las temperaturas tienden a las situaciones extremas, con olas de calor y heladas. La vegetación natural, necesaria para el aprovechamiento ganadero y forestal, está degradada por la acción humana y los suelos son de calidad mediocre y fácilmente erosionables.

2.La estructura agraria.

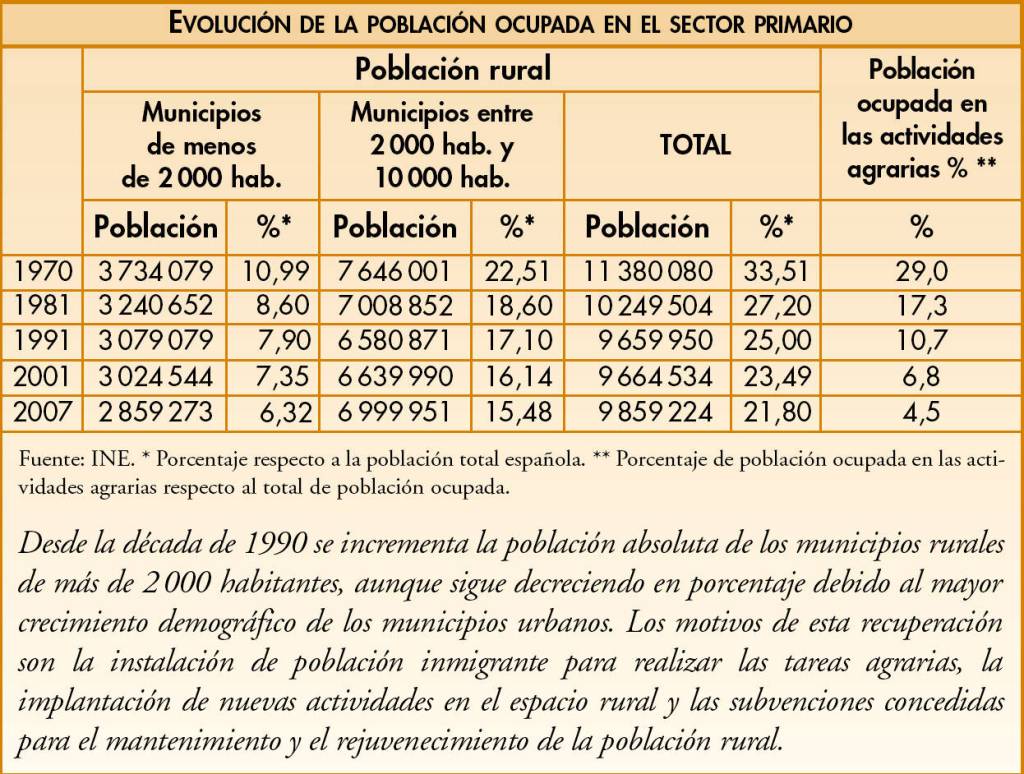

2.1 La población agraria.

Actualmente la población agraria es escasa y en descenso, aunque hay diferencias por comunidades: en Murcia y Extremadura hay más población agrícola, y Madrid y País Vasco son las que menor porcentaje tienen.

Entre 1960 y 1975 se produjo un gran descenso por el éxodo rural debido a la mecanización agraria y a las mayores oportunidades laborales de las ciudades, especialmente para jóvenes y mujeres. Esto ha tenido como consecuencia el despoblamiento de las zonas rurales más atrasadas y el envejecimiento de su población. Tras la crisis de 1973 se desaceleró el éxodo rural, produciéndose algunos retornos por el paro en la ciudades y un aumento de la agricultura a tiempo parcial.

En la actualidad se mantienen dos tendencias: en las zonas más atrasadas continúa el descenso y el envejecimiento de la población, pero en las zonas más dinámicas se ha dado cierta recuperación y rejuvenecimiento demográfico, gracias a la inmigración y a los nuevas actividades secundarias y terciarias, sobre todo en áreas periurbanas.

2.2 Los sistemas de propiedad y explotación.

La propiedad agraria es el conjunto de parcelas pertenecientes a un propietario, y la explotación agraria es el conjunto de parcelas gestionadas por el mismo titular, estén unidas o no y sean de su propiedad o no. Las parcelas pueden tener límites visibles (cercamientos o bocage) o estar abiertas (openfields); pueden tener forma regular o irregular.

El tamaño de las explotaciones ha sido tradicionalmente extremo, siendo escaso el tamaño medio, aunque actualmente se intenta paliar esa situación, con un tamaño medio en 2018 de 25,6 hectáreas, aún inferior al de la Unión Europea.

La pequeña propiedad (menos de 10 Ha) es la mayoritaria en número de explotaciones (67,4%), ocupando solo el 8,5% de la superficie; predomina en el norte peninsular, el litoral mediterráneo y los archipiélagos. La gran propiedad (más de 100 ha) es reducida en cantidad (5,1%) pero ocupa una gran superficie (55,1%), predominando en el interior peninsular, con latifundios tradicionales extensivos, aunque existen algunas propiedades intensivas modernas con alta productividad.

Para equilibrar esta situación se lleva a cabo una política de concentración parcelaria, dirigida desde 1985 por la comunidades autónomas. Busca disminuir el minifundio, fomentando su unión y disminuyendo su división, a la vez que se

mejora su accesibilidad. Ha afectado especialmente a las áreas de monocultivo de secano.

El régimen de tenencia es el grado de dominio sobre la explotación. Puede ser directa (el propietario es el explotador) o indirecta, en la que el explotador es distinto al propietario, y le paga un porcentaje de la cosecha (aparcería) o una renta (arrendamiento). La propiedad directa es la más común, pero el arrendamiento es la que más ha crecido.

2.3 Técnicas y sistemas agrarios.

Los aprovechamientos agrarios (agrícola, ganadero o forestal) tradicionalmente coexistían, y aunque actualmente se tiende a la especialización, se intenta promover la diversificación productiva.

Los sistemas agrarios son los procedimientos empleados para obtener los productos agrarios. Pueden ser extensivos, si no se aprovecha al máximo por falta de inversión o técnicas tradicionales, o intensivos, si se aprovecha al máximo con empleo de mucho trabajo o de técnicas más modernas. En la actualidad la intensificación es cada vez mayor para aumentar los beneficios, aunque la Política Agraria Comunitaria (PAC) impulsa la extensificación por ser más sostenible.

Desde 1960 las técnicas agrarias han incorporado avances como la mecanización, la selección genética de semillas, fertilizantes químicos, piensos compuestos, o invernaderos (también llamados bajo plástico, para controlar la temperatura y la humedad, y proteger la cosecha). Los cultivos enarenados se hacen sobre un suelo artificial compuesto por una capa de suelo, otra de estiércol y otra de arena para aumentar la temperatura, mientras que los cultivos hidropónicos se cultivan en una solución nutritiva y equilibrada de todos los elementos químicos esenciales para su desarrollo.

2.4 Las estructuras agrarias.

Las estructuras agrarias han ido evolucionando con el tiempo, a lo que se suma la diversidad geográfica por factores físicos, demográficos y económicos.

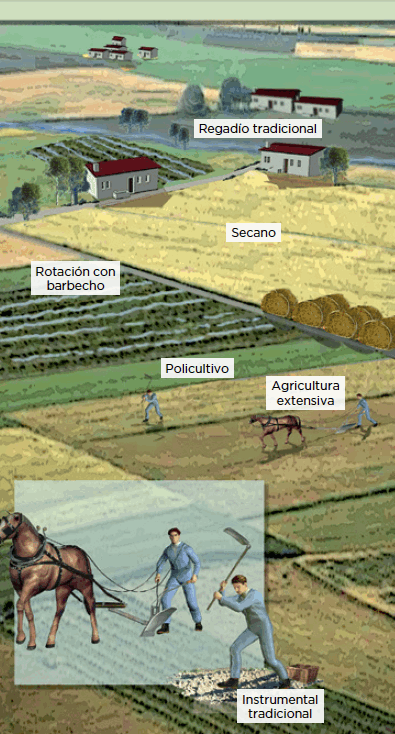

La estructura tradicional era la más habitual hasta 1960. Su principal objetivo es la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Se caracteriza por tener numerosa población ocupada y usas sistemas extensivos de tecnología atrasada, con la coexistencia de varios usos agrarios. La baja producción se dedicaba al autoconsumo y el escaso excedente al mercado interior con protección arancelaria. El impacto medioambiental era moderado, centrado sobre todo por la deforestación para ampliar tierras.

La estructura productivista se inició en 1960. Su objetivo es la búsqueda de la mayor productividad y competitividad para obtener los máximos beneficios en el mercado. Se caracteriza por la escasa población ocupada, el aumento del tamaño y la especialización de las explotaciones y los sistemas intensivos con tecnología avanzada. Tiene un elevado impacto medioambiental por la deforestación, su contaminación y la sobreexplotación que implica.

La estructura posproductivista se inició en 1990. Su objetivo es la búsqueda de la sostenibilidad manteniendo la competitividad. Se caracteriza por la escasa población ocupada pero evitando el éxodo rural, el predominio de las explotaciones familiares con diversidad productiva y los sistemas extensivos con tecnología sostenible. Su base es el consumidor “verde” dispuesto a pagar más por la menor huella ecológica.

2.5 Los usos del espacio agrario.

Los usos del espacio agrario son la agricultura (33,6% en 2015), la ganadería (18,6% dedicado a prados naturales y pastizales) y la explotación forestal (37,8%). La distribución varía por comunidades autónomas. La contribución a la producción final agraria (PFA) de cada uso varía, además de por comunidades, por las circunstancias meteorológicas, aunque predomina la producción vegetal (60-65%) sobre la animal (35-40%).

3.La política agraria.

La política agraria ha de dividirse en dos etapas, antes y después de 1986, año en que España adoptó las directrices políticas de la Unión Europea en materia agraria, es decir, la PAC.

3.1 La política agraria hasta la PAC.

Desde mediados del s. XIX y buena parte del s. XX se intentó modificar el sistema de propiedad para evitar que estuviera en pocas manos y a menudo sin explotar. En esa línea se llevaron a cabo varios procesos de desamortización, colonización y reformas agrarias, como la de la Segunda República, aunque su éxito fue más bien parcial. Se ha disminuido el minifundio, asegurando una superficie mínima por explotación, y se pretendió evitar las grandes fincas incultas, aunque como hemos visto esta política de concentración parcelaria afectó más a las grandes áreas de monocultivo de secano del interior peninsular.

Esta política se ha visto acompañada tradicionalmente del proteccionismo de los productos agrícolas mediante aranceles a su importación. El aumento de los rendimientos se llevó a cabo con la introducción de mejoras técnicas y de la extensión del regadío.

3.2 La PAC.

El ingreso de España en la Unión Europea en 1986 ha conllevado la integración en el mercado interior comunitario, liberalizando (sin aranceles) los intercambio con los estados miembro y llevando a cabo un gran esfuerzo para la modernización.

Los objetivos de la PAC son conseguir la seguridad alimentaria (autoabastecimiento de alimentos) en la UE, garantizar un nivel de vida digno para agricultores y ganaderos que son un sector minoritario pero esencial, el desarrollo territorial de las zonas agrarias, la diversificación económica, y la sostenibilidad medioambiental.

Para ello se plantean diversas estrategias: ayudas directas a los agricultores a través del FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) con un pago básico y otros en momentos de crisis, una política común de mercado y precios, cuotas de producción hasta 2015 para evitar excedentes y caída de los precios, el fondo de desarrollo rural (FEADER) que busca mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el nivel de vida digno y el empleo para evitar el despoblamiento

rural.

Pese a ello, la PAC se enfrenta a varios problemas a los que intenta dar solución:

-Los elevados precios ante la competencia extracomunitaria más barata.

-Los excedentes: como ya no se fijan cuotas, se busca potenciar la extensificación (con barbecho, silvicultura…) y la introducción de nuevos cultivos.

-El deterioro del medioambiente: para evitarlo se hace hincapié en la extensificación y en la agricultura ecológica que está en crecimiento.

-El despoblamiento rural: para evitarlo se busca mejorar las infraestructuras de las áreas rurales y las explotaciones con técnicas más productivas y sostenibles, y también diversificar la económica del espacio agrario.

Las consecuencias de la PAC en España se han notado más en los productos hortofutícolas del área mediterránea y del litoral andaluz, pero han tenido menor impacto en la zona cantábrica y en las zonas de cereal y viñedo del interior peninsular.

4.La actividad agrícola.

4.1 La estructura agrícola.

La agricultura tradicional se basaba en el policultivo extensivo con técnicas rudimentarias para el autoconsumo de la escasa producción. La agricultura actual ha sufrido importantes cambios en todos esos ámbitos. Tiende a la especialización regional, para obtener la mayor productividad, aunque también crece la diversificación orientada a producciones de calidad.

También se ha aumentado y mejorado el uso de técnicas modernas. Desde 1960 se incrementa la mecanización, buscándose renovar las máquinas para hacerlas más eficientes energéticamente, menos contaminantes y su uso colectivo a través de iniciativas como las cooperativas. La utilización de fertilizantes y pesticidas también ha aumentado, sobre todo en los regadíos, aunque se va equilibrando con abonos orgánicos más ecológicos. La selección de semillas y los cultivos transgénicos incrementan los beneficios, pero se busca equilibrarlos con los autóctonos para recuperar la biodiversidad. Para superar los condicionantes naturales se han extendido los invernaderos, bajo bandas de plástico, los túneles, así como cultivos enarenados e hidropónicos.

La agricultura intensiva ha sido la que más ha crecido, especialmente los regadíos, pero la búsqueda de una mayor sostenibilidad ha hecho que la PAC promueva la extensificación.

El barbecho es una técnica tradicional que deja descansar la tierra para recuperar los nutrientes. Permite la recuperación natural de la tierra pero reduce la producción y por tanto los beneficios. El barbecho completo está en retroceso debido al barbecho medio o semillado (uso de una planta recuperadora), a la extensión del regadío y el uso de fertilizantes. La PAC actual limita ese descenso, y en España predomina en Castilla-La Mancha y Aragón.

El regadío consiste en aportar agua a los cultivos y ha experimentado un enorme aumento, aunque actualmente se ralentiza para optimizarlos. Puede ser por inundación, por aspersión o por goteo. Los regadíos intensivos se dedican a frutas, hortalizas y cultivos tropicales, con varias cosechas anuales y grandes beneficios; se localiza en el litoral mediterráneo y los valles del Guadalquivir y Ebro. Los regadíos extensivos se especializan en los cultivos regionales de secano, los industriales y los forrajeros, y se localizan en el interior peninsular.

Las ventajas del regadío son varias: independencia del clima, grandes rendimientos (5 veces más que el secano), estimula las industrias y servicios asociadas, ayuda a evitar el despoblamiento rural, mejora el nivel de vida y sirve para la revalorización del patrimonio histórico (acequias, norias, tribunales de regentes…). Pero sus inconvenientes son graves: implica un importante derroche de agua, los productos químicos empleados son muy contaminantes para el suelo y las aguas, y supone una gran alteración medioambiental y paisajística. Por eso la PAC, ante el cambio climático que ya nos afecta, busca reducir el consumo de agua, haciendo más eficientes los sistemas de riego, y promover el uso de fuentes de energía renovables.

4.2 La producción agrícola.

Las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia, Murcia, La Rioja, Navarra y Canarias tienen una PFA por encima de la media.

Los cereales son cultivos herbáceos. Los más frecuentes son trigo, arroz, cebada, maíz, avena y centeno, y se destinan a la alimentación humana, del ganado y producción de biocarburantes. Su superficie se reduce, pero la producción se optimiza para equilibrarlo. Se localizan en los secanos del interior, excepto el arroz y el maíz que necesitan mucha agua y se ubican en la España húmeda o en zonas encharcadas

Las leguminosas son cultivos herbáceos como judías, habas, lentejas, garbanzos o veza. Se dedican al consumo humano y al alimento del ganado. Su localización coincide con cereales con los que rota por ser cultivos de semibarbecho. Aunque su mecanización es complicada y sus rendimientos bajos, su producción ha aumentado, especialmente los garbanzos y las lentejas, siendo España el mayor productor de la UE.

La vid es un cultivo arbustivo de secano para obtener uva y producir vino. Las principales zonas de cultivo son Castilla-La Mancha, La Rioja, Ribera del Duero, Rías Bajas gallegas, Jerez y Cataluña. Sus rendimientos son bajos, pero gracias a la PAC se ha optimizado a producción orientándola hacia la calidad, especialmente para la exportación, modernizando las técnicas empleadas. Tiene una alta dependencia meteorológica, lo que genera amplias fluctuaciones anuales.

El olivo es un cultivo arbóreo vecero (alterna cosechas buenas y malas) de secano que se usa para la producción de aceituna y de aceite (90%). Su producción ha aumentado y mejorado gracias a nuevas técnicas como el abonado o el riego por goteo, aunque su mecanización es complicada. España es el primer exportador mundial de aceite de oliva (45% del total), aunque en un mercado tan competitivo la tendencia es a la producción de calidad. Se localiza principalmente en Andalucía (Jaén y Córdoba sobre todo), Extremadura, Castilla-La Mancha y el litoral Mediterráneo.

Los cultivos hortofrutícolas se destinan al consumo fresco y a la industria conservera. Las hortalizas las encontramos en el litoral mediterráneo y cerca de centros urbanos para su consumo; los frutales se localizan en las áreas litoral (frutales de hueso), en los valles interiores (frutales de pepita) y Canarias, y los cítricos en Valencia, Murcia y Andalucía. España es el primer exportador de estos cultivos de la UE, siendo el sector agrario que más ingresos genera.

Entre los cultivos industriales destaca el girasol (para aceite y biodiésel), la remolacha (para azúcar y bioetanol), el algodón, el tabaco y el lúpulo (para cerveza). Su producción está muy controlada, supervisada y suministrada por las industrias, y se localiza sobre todo en los regadíos de la submeseta norte (León y valle del Duero para girasol, remolacha y lúpulo) y en los de la sumeseta sur (Andalucía y Cáceres para algodón y tabaco).

Los cultivos forrajeros como alfalfa, maíz forrajero o veza se destinan al alimento del ganado, y a menudo se usan como cultivos de recuperación, que evitan plagas y la erosión. Se localiza en los secanos de la mitad norte (más húmedos) y en los regadíos extensivos. Han tenido un gran incremento desde 1950 por el desarrollo de la ganadería.

España es el primer productor de la UE de forraje desecado y el segundo del mundo.

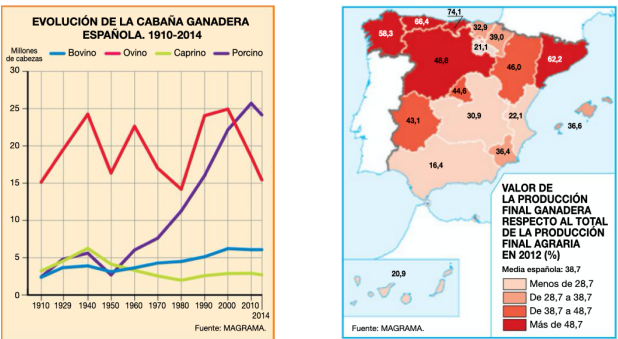

5.La actividad ganadera.

5.1 La estructura ganadera.

La ganadería actual incluye explotaciones productivistas más especializadas, tecnificadas e intensificadas, y explotaciones posproductivistas, que optan a la diversificación y a la extensificación para producciones de calidad.

Cada vez es mayor la especialización de la producción, ya sea para carne o para leche, sustituyendo las razas autóctonas por razas extranjeras seleccionadas, y casi desapareciendo las razas de producción mixta (carne y leche).

La política reciente busca favorecer la recuperación de razas autóctonas. La tecnificación (ordeñadoras mecánicas,piensos compuestos…) y el tamaño de las explotaciones se han incrementado, lo que ha permitido unos mayores rendimientos..

La ganadería intensiva ha ganado en importancia desde 1960 por el aumento de la demanda y la reducción de los pastos naturales. Es estabulada, alimentada con piensos, emplea razas extranjeras y técnicas modernas, aunque tiene gran dependendencia de la industria transformadora. Se localiza en el nordeste peninsular, el litoral mediterráneo y las proximidades de los centros de consumo.

La ganadería extensiva, que usa como alimentos los pastos naturales, tiene una mayor dependencia del medio físico y suele emplear razas autóctonas y técnicas tradicionales, más respetuosas con el bienestar animal. Se localiza en norte peninsular, áreas de montaña, penillanuras y en áreas de rastrojos de la España seca.

La ganadería de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña está por encima de la media de la PFA, y sus cifras van en aumento por el aumento de la demanda de leche, carne y huevos, la conservación del suelo mediante el cultivo de forrajes, la mecanización del campo, las mejoras en la competitividad de la producción y la PAC que fomenta la extensificación.

La ganadería bovina (vacas, toros, bueyes…) se destina a la producción de carne y leche. La producción de carne extensiva se localiza en el norte, las dehesas occidentales y en las áreas de montaña, mientras que la intensiva se ubica cerca núcleos urbanos, en Aragón, Cataluña y Castilla y León. La producción extensiva de leche la encontramos en el norte y Andalucía, y la intensiva cerca de las ciudades. La producción de carne ha decrecido frente a la competencia de otras carnes más baratas (cerdo y aves), y la de leche tuvo que ajustarse para hacer frente a las cuotas de la PAC hasta 2015.

La ganadería ovina y caprina se dedica a la producción de carne y leche, y en menor medida a la lana y el cuero.

La producción extensiva, promocionada por la PAC, se localiza en los secanos del interior y las zonas de montaña, concretamente en las dos Castillas, Extremadura, Andalucía y Aragón para las ovejas, y en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura para la caprina. La producción intensiva ha experimentado un incremento por la demanda para quesos y es frecuente la sustitución de razas autóctonas por otras foráneas mejoradas.

La ganadería porcina se dedica al consumo freso y a la chacinería (producción de embutidos). La producción extensiva ha aumentado empleando las razas autóctonas (cerdo ibérico), localizándose en Extremadura, Zamora, Andalucía. La producción intensiva la encontramos en Cataluña y Murcia, con razas foráneas de cerdo blanco y a menudo con el sistema de explotación integrada, donde la empresa aporta la materia prima y el pienso y el ganadero aporta el establo y el trabajo. Este sistema intensivo se ha visto afectado por las exigencias en bienestar animal.

España es el segundo exportador de carne porcina de la UE, siendo un sector en aumento, aunque sometido a una fuerte competencia y sin contar con ayudas de la PAC.

La ganadería avícola se destina a la producción de huevos y carne. La producción intensiva de puesta se localiza cerca de los centros urbanos, sobre todo en ambas Castillas, mientras que la de puesta ecológica (o campera) la forman pequeñas explotaciones. La producción intensiva de carne suele emplear el sistema de explotación integrada y destaca en Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia, mientras que la extensiva es muy reducida La producción de huevos ha disminuido desde 2012 por la normativa de bienestar animal, que pretende suprimir los alojamientos industriales, y en la de carne destaca sobre todo el pollo (segundo exportador de la UE) aunque exista aún cierto déficit con su consumo, y progresivamente aumenta el consumo de carne de pavo.

6.La actividad forestal.

La superficie forestal española es de 19.000.000 de hectáreas, un 37,8% de la superficie. Las especies más explotadas son las frondosas (haya, roble, castaño, chopo, eucalipto) y las coníferas (pino resinero y halepensis). Los destinos de la producción son la industria maderera (muebles y construcción), la pasta de papel, la resina, el corcho y la producción energética con biomasa, aunque otras actividades como la obtención de setas también son importantes. Las zonas más destacadas son el norte peninsular (Galicia y Asturias), Segovia, León, Soria, Extremadura y Huelva.

La producción española de madera ha aumentado aunque sigue siendo insuficiente, por lo que el 25% de la madera empleada en la construcción es importada. En cambio es excedentaria en resina y corcho, siendo el segundo productor mundial.

La PAC y la política española buscan fomentar las repoblaciones y silvicultura, para incrementar la producción forestal, así como nuevos usos del bosque como recreativos y medioambientales, especialmente importante dada su capacidad de absorción CO 2 .

7.Los paisajes agrarios.

El paisaje agrario responde a la suma de los factores físicos y los factores humanos (el espacio habitado y el espacio trabajado), lo que lo dota de una gran diversidad.

7.1 El poblamiento rural.

El poblamiento rural es el conjunto de asentamientos humanos en el espacio rural. Podemos hablar de municipios rurales (con menos de 2.000 habitantes), semiurbanos (entre 2.000 y 10.000 habitantes) y de agrociudades, aquellos con más habitantes pero con actividades predominantemente agrarias. El poblamiento rural puede ser disperso o concentrado.

El poblamiento disperso predomina en la periferia peninsular y los archipiélagos. Consiste en casas separadas entre sí por los campos de cultivo, prados o bosques. El poblamiento disperso absoluto implica un mayor aislamiento entre las casas, es excepcional y se da en algunas áreas del norte peninsular; el disperso laxo está formado por pequeñas agrupaciones de casas o aldeas diseminadas, y es propio de la cornisa Cantábrica.

El poblamiento concentrado está formado por casas agrupadas en pueblos y las tierras de trabajo alrededor, y predomina en el interior peninsular, siendo los núcleos de la mitad sur de mayor tamaño y más separados. A veces las casas se disponen a lo largo de una vía de comunicación (concentrado lineal) o en torno a un núcleo (concentrado apiñado).

El poblamiento intercalar es una modalidad intermedia entre el concentrado y el disperso, y está formado por casas diseminadas por el crecimiento demográfico a partir de núcleos concentrados originales. Es frecuente en el litoral mediterráneo (masías catalanas y alquerías valencianas y murcianas), vegas andaluzas (cortijos), norte peninsular (caseríos vascos) y en algunas zonas manchegas (casas de quintería).

Recientemente se han producido importantes cambios en el poblamiento rural, disminuyendo en las zonas de interior más atrasadas o peor comunicadas (en algunos casos desapareciendo), perdiendo su carácter agrario en las zonas turísticas o incorporándose al ámbito urbano en las áreas periurbanas.

7.2 El paisaje agrario oceánico.

El paisaje agrario oceánico se localiza en el norte y nordeste de la Península, con un relieve accidentado y un clima con humedad durante todo el año. El poblamiento es predominantemente disperso en torno a parroquias y pueblos, con una población escasa y envejecida. Las explotaciones tienden al minifundismo con cercamientos, lo que dificulta su mecanización y por tanto su rentabilidad.

La agricultura ocupa poca superficie, siendo algo más frecuente en el fondo de los valles. Su aprovechamiento es escaso, predominando el secano por sus abundantes precipitaciones. Tradicionalmente se dedicaba al policultivo con pequeños huertos, maíz, patata, frutales, vid en el caso gallego y plantas forrajeras como centeno o cebada. Actualmente ha aumentado la especialización con huertas y forrajes.

La ganadería es la actividad principal por la abundancia de pastos y la escasa mano de obra que requiere. En Galicia es habitual la pequeña y mediana explotación, mientras que en el norte se encuentra más modernizada y mecanizada. Predomina el ganado bovino extensivo (producción de carne) e intensivo (producción de leche).

La explotación forestal es importante, destinándose a la industria del mueble o a la producción de papel.

7.3 El paisaje agrario interior.

Este paisaje se encuentra en las dos submesetas, y las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, con un relieve llano y clima mediterráneo continentalizado. El poblamiento es concentrado, con pueblos pequeños en la mitad norte y de mayor tamaño en la sur. La población es escasa y envejecida por las fuertes migraciones. Las explotaciones son minifundistas en valle del Duero y en los regadíos del Ebro, y latifundistas en los secanos de Castilla, Aragón, Extremadura y Andalucía.

La agricultura de secano se encuentra en los páramos y campiñas meseteños y en zonas no regadas de los valles del Ebro y el Guadalquivir; se dedica sobre todo a la trilogía mediterránea (vid, olivo y trigo) en explotaciones extensivas. En la actualidad el trigo pierde importancia frente a la cebada y el barbecho completo está casi desaparecido. La agricultura de regadío obtiene un aprovechamiento más intensivo, con una producción muy diversificada de cultivos industriales (remolacha, lúpulo, tabaco), cultivos forrajeros (alfalfa, maíz) y hortofrutícolas.

La ganadería tiene varias zonas: en los secanos castellanos destaca el ganado ovino, en Castilla y León y Andalucía se cría bovino para leche, carne y lidia, y en las proximidades de las grandes ciudades ganado porcino. En las dehesas occidentales encontramos explotaciones agroganaderas, de bosques de encinas y alcornoques con ganado ovino, porcino (alimentado por la bellota) y, en aumento actualmente, bovino. Los forrajes cultivados en las dehesas proporcionan alimento en la época estival. Recientemente las dehesas se han modernizado e incorporado otros usos como la caza.

La explotación forestal está limitada a zonas concretas como algunas de Soria o Extremadura.

7.4 El paisaje agrario mediterráneo litoral.

Se localiza el litoral y el prelitorial mediterráneo peninsular y balear, con un relieve llano en la costa y accidentado en el interior, y un clima con escasas precipitaciones (excepto en el sureste que son muy escasas) y suaves temperaturas.

El poblamiento es concentrado, excepto en las huertas levantinas, con una población relativamente numerosa aunque con un cierto retroceso. Las explotaciones en las zonas de regadío son pequeñas, y en las de secano son pequeñas en Valencia y Murcia y medianas en Cataluña, mientras que en Andalucía predomina el latifundismo.

La agricultura de secano la encontramos en zonas prelitorales, áreas del valle del Guadalquivir y en el interior de Mallorca para el cultivo de la trilogía mediterránea y almendros. La agricultura de regadío, favorecida por el clima y la demanda internacional, se dedica a horticultura temprana (al aire libre o bajo plástico), frutas mediterráneas (cítricos, frutales de hueso y de pepita) y tropicales (chirimoya y aguacate).

La ganadería bovina y porcina la encontramos en Cataluña, la ovina en los secanos y las reses bravas en el Guadalquivir.

7.5 El paisaje agrario de montaña.

Este paisaje se localiza en las montañas de más de 1.000 metros, con un relieve abrupto y clima de montaña, húmedo y frío. El poblamiento tradicionalmente ha sido disperso, aunque tiende a concentrase en los valles, con una población escasa y con muy baja densidad. En las explotaciones conviven las pequeñas y cercadas con los espacios abiertos municipales de uso exclusivo vecinal.

Los usos del suelo se organizan escalonadamente: agricultura en los valles, explotación forestal en los bosques de las vertientes y pastos en las cumbres.

La agricultura en el norte está centrada en el fondo de los valles con huertas, y en el resto de la Península y Baleares se cultivan almendros y olivos por el clima más benigno.

La ganadería es extensiva en los pastos de las cumbres y los bosques de las vertiente. En el norte predomina el ganado bocino y ovino, y en el zona mediterránea predominan la trashumancia ovina entre valles y cimas.

La explotación forestal se encuentra sobre todo en zona norte, para la obtención de leña y madera de eucalipto, castaño, pino.

7.6 El paisaje agrario de Canarias.

Este paisaje se localiza en el archipiélago canario, con un relieve volcánico accidentado y clima de subtropical cálido y con precipitaciones escasas. El poblamiento es disperso laxo, con pueblos pequeños y una población en retroceso. Las explotaciones son pequeñas en las medianías y grandes en los regadíos costeros.

La agricultura es el uso del suelo más frecuente. En la zona litoral predomina el monocultivo de regadío para exportaciones (plátano, tomate y patata), los cultivos bajo plástico (pepino, pimiento y flores) y los tropicales (papaya, mango, piña y aguacate). En las medianías encontramos policultivo de secano para el autoabastecimiento (trigo, vid, patata) y en descenso el trigo en barbecho.

La ganadería es escasa, aunque se cría ganado ovino, bovino y caprino. La explotación forestal obtiene madera de pino, fayal-brezal y laurisilva para la construcción y soporte de los cultivos.

8.Los problemas del espacio agrario.

La política agraria desde la UE, el Estado español y las comunidades autónomas intenta hacer frente a los diversos problemas que tienen las actividades agrarias en sus diversos ámbitos.

Los problemas demográficos se concentran en el envejecimiento, disminución y masculinización de la población agraria, así como en la escasa cualificación de su mano de obra. Esto se debe al despoblamiento por las migraciones, la falta de relevo generacional, la escasa de innovación y la necesidad de la formación profesional.

Los problemas económicos son varios: la escasa diversificación económica, la poca implantación de las nuevas tecnologías, la excesiva dependencia de la industria y del mercado, las nuevas exigencias legales y sociales de seguridad, sanidad y bienestar animal, y las exigencias de la demanda en cuanto a calidad y diversificación de la dieta.

Es necesario mejorar la competitividad a través de la concentración parcelaria, la mejora tecnológica, fomentar la denominaciones de calidad diferenciada y disminuir los costes de producción (agua, energía, materias primas…), para lo que es fundamental la mayor participación de los productores agrarios en la comercialización. La trazabilidad de los alimentos debe garantizar las existencias de seguridad alimentaria, de sanidad y de bienestar animal.

Los problemas sociales hacen necesario garantizar la calidad de vida de la población rural, mejorando sus infraestructuras y equipamientos, y también evitar la exclusión social, la pobreza y el desempleo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

Los problemas medioambientales se generan por las alteraciones medioambientales de la actividad agraria que a menudo acentúan la reducción de la biodiversidad, la utilización poco efectiva de los recursos que provoca una mayor contaminación (aguas, suelos…), y por la pérdida de los paisajes rurales tradicionales. Para evitarlos son fundamentales las ayudas públicas, el uso de las llamadas buenas prácticas agrarias y la potenciación de la agricultura ecológica, que aunque ha crecido mucho en los últimos años, aún ha de fomentarse (extensificiación, barbecho…).

8.1 Los nuevos usos del espacio rural.

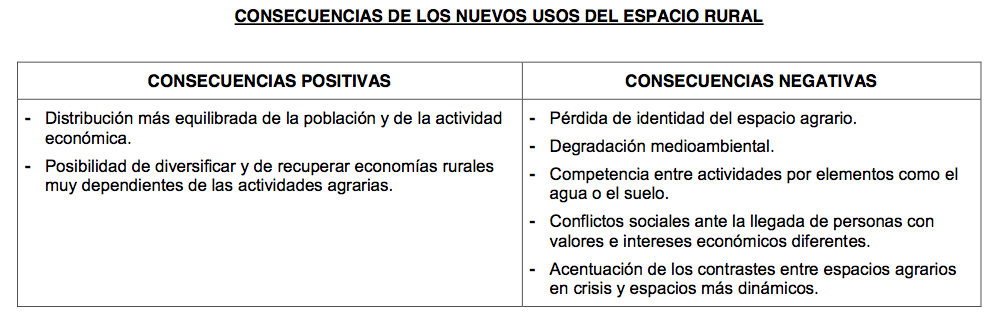

Frente a los usos tradicionales del espacio agrario, actualmente ha se han ido incorporando nuevos usos, configurando un nuevo espacio multifuncional y heterogéneo, lo que puede ayudar a paliar algunos de los problemas como el despoblamiento, pero también genera consecuencias negativas.

Las causas de estos nuevos usos los encontramos en la percepción positiva de lo rural frente a lo urbano, motivado por malestar generado en las ciudades (contaminación, atascos, saturación, falta de espacios verdes…), y a menudo vinculado al fenómeno de los neorrurales, aún poco numerosos pero en crecimiento. La descentralización de la producción y de los servicios gracias a las mejores comunicaciones y a las nuevas tecnologías es fundamental para entender este proceso.

Los nuevos usos son diversos: residenciales (menos coste de viviendas en zonas bien comunicadas), industriales (un suelo más barato, la proximidad de los recursos…), terciarios (infraestructuras de transporte, grandes superficies, parques deportivos y de ocio…) y paisajísticos (turismo rural, conservación medioambiental…). Estos nuevos usos son más frecuentes en las áreas periurbanas y en las franjas costeras.

Las consecuencias positivas de este fenómeno son una distribución más equilibrada de la población y la economía entre lo rural y lo urbano, una mayor integración territorial y la recuperación de la economía rural. Como consecuencias negativas tenemos la pérdida de identidad de algunos espacios rurales, una mayor degradación medioambiental, llegando en algunos casos al agotamiento de los recursos que conlleva mayor competencia por ellos (agua, disponibilidad de suelos, energía…), y por último la acentuación de los contrastes territoriales entre áreas más dinámicas y otras más deprimidas.

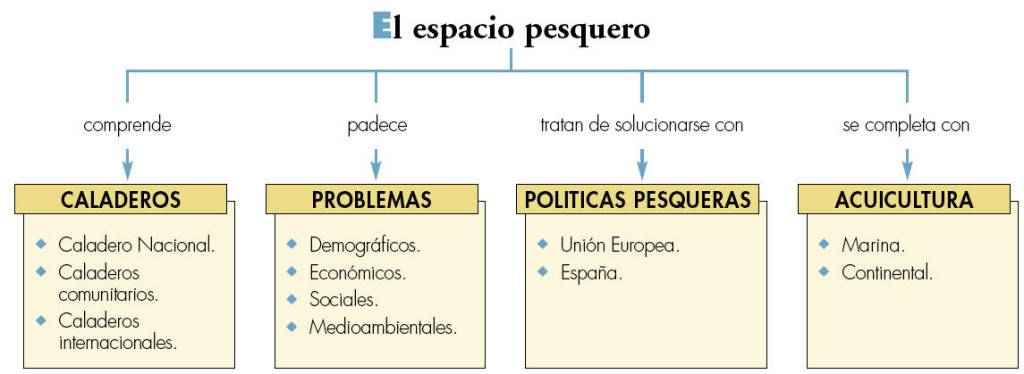

9.El espacio pesquero.

El espacio pesquero español o caldero nacional se extiende desde la costa hasta las 200 millas náuticas (370 Km) que marcan la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Está dividida en 8 regiones: noroeste, cantábrica, tramontana, levantina, surmediterránea, suratlántica, balear y canaria.

La actividad pesquera española supone el 0,19% de la población ocupada y el 0,1% del PIB, pero es fundamental no solo por proporcionar alimento, sino también por las actividades económicas a ella vinculadas: astilleros, conservas, instrumentos y aparejos…

9.1 Los condicionantes de la pesca.

Los caladeros (o bancos de pesca) son los lugares del mar donde los pesqueros tienden (o calan) sus redes porque conocen su habitual riqueza pesquera. Son determinantes en la pesca en base a sus características naturales:

temperatura, salinidad, transparencia, extensión de la plataforma continental, relieve costero… De los caladeros nacionales, los de la costa atlántica destacan más. A esto hay que sumar los caladeros de los estados miembro de la UE y los internacionales, destacando los del Atlántico y en menor medida los del Índico y el Pacífico.

La población pesquera es escasa (37.000), está envejecida y cuenta con escasa formación reglada, dependiendo a menudo de la experiencia transmitida en el oficio.

La flota española incluye la artesanal, de pequeño tamaño con técnicas tradicionales que faena en el caladero nacional, y la flota de altura y gran altura, más moderna y tecnificada (GPS, radares, teledetección, con procesos integrados de congelado y envasado…).

La política pesquera se engloba dentro de las competencias de la UE, en la llamada Política Pesquera Comunitaria (PPC). Sus objetivos son el autoabastecimiento asequible y el nivel de vida digno de la población pesquera. Las medidas incluían la regularización de caladeros, la Organización Común de Mercados (OCM) y las ayudas a la modernización, y tuvo que hacer frente a varios problemas, como el exceso de flota, la sobreexplotación de los recursos y la contaminación. Por ello desde 2013 se incluyeron los objetivos de la sostenibilidad y el desarrollo territorial de las áreas pesqueras, coordinándose a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) medidas de mercado (almacenamiento), de competitividad (I+D+i), medioambientales y laborales.

9.2 La producción pesquera.

El principal destino de la producción pesquera es el consumo en fresco (34,7%), seguido de la transformación industrial (congelación, conserva, salazón, ahumado…) y en menor medida al consumo no humano con aceites y harinas.

Las regiones pesqueras más importantes son Galicia y las del Atlántico, y las capturas más frecuentes son peces (merluza, anchoa, atún, bonito), moluscos y crustáceos, aunque el volumen de pesca desembarcada ha ido decreciendo por el agotamiento de caladeros, las cuotas comunitarias y las restricciones internacionales.

9.3 La crisis pesquera.

En el caso de la pesca española se puede hablar de una grave crisis, lo que está claro por el descenso de la población ocupada, la disminución de su contribución al PIB y por el balance deficitario de nuestro comercio exterior.

Para resolverlo se deben afrontar los diversos problemas por parte de la UE mediante la PPC y el FEMP, el Estado encargado de la planificación general y las comunidades autónomas encargadas de las aguas costeras (o interiores), el marisqueo y los cultivos marinos.

Los caladeros no son suficientes, lo que obliga a caras importaciones. El caladero nacional tiene pocos recursos, debido a la estrechez de la plataforma continental, la sobreexplotación y la contaminación, lo que hace urgente una política de recuperación. Los caladeros comunitarios están sometidos a cuotas establecidas por la UE anualmente en base a datos científicos y que asigna a los miembros en según su capacidad pesquera. Los caladeros internacionales están sometidos a las restricciones de las ZEE de cada país y de la ONU a través de los acuerdos de las organizaciones regionales de pesca (ORP); además, los estados establecen acuerdos bilaterales, aunque en estos es clara la preeminencia de los países industrializados en una nueva fórmula de neocolonialismo; a ello tenemos que sumar los riesgos que supone la piratería y los sobrecostes que genera.

Ante el hecho de que la población ocupada es escasa y envejecida, está en claro retroceso, y cuenta con mala o baja formación, se han llevado a cabo medidas como potenciar la diversificación económica del espacio pesquero, favoreciendo la iniciativa de jóvenes, mejorando su formación a través de ayudas e inversiones públicas.

Los problemas económicos son varios: la flota pesquera cuenta con un número excesivo de embarcaciones y de pequeño tonelaje, por lo que busca la reducción de su tamaño reduciendo las licencias y potenciando la renovación y modernización de la flota o incluso la reconversión. El espacio pesquero padece de escasa diversificación económica, con una gran dependencia de la pesca comercial, así que se pretende fomentar otros usos como los recreativos, la acuicultura o la pesca deportiva. También es insuficiente el empleo de las nuevas tecnologías, especialmente las TIC, la teledetección y aquellas que ayuden a hacer más competitiva la pesca. Se deben mejorar la transformación y comercialización, participando los productores en esta, e incorporando las nuevas normas de seguridad, sanidad y bienestar animal. Esto, sumado a las mayores exigencias de calidad de la demanda, hacen que sea imprescindible la trazabilidad, el seguimiento que puede hacer el comprador del recorrido del producto a través del etiquetado.

Los problemas medioambientales son dos: la sobreexplotación de los recursos, hasta el agotamiento a veces (especialmente en los caladeros del Mediterráneo), y la contaminación provocada por vertidos de combustible y las basuras. Para la primera, se llevan a cabo medidas como la repoblación de caladeros, los paros biológicos temporales, el establecimiento de cuotas y de tallas mínimas de los peces capturados y la prohibición y vigilancia de pesca indiscriminada. Para paliar la contaminación se investiga en nuevos motores más eficientes y se regeneran zonas degradadas.

9.4 La acuicultura.

La acuicultura es la actividad que consiste en la cría de especies vegetales y animales acuáticas (de agua dulce o salada) para su aprovechamiento económico. Los condicionantes naturales españoles son favorables al disponer de costas largas y de numerosos ríos y embalses, lo que permite una gran diversidad y ser el mayor productor de la UE.

El destino de la producción es el consumo humano en fresco y las transformaciones industriales. La producción, marina del noroeste y del Cantábrico es sobre todo de mejillón gallego, ostras, almejas y pulpo. En el resto las especies más frecuente son dorada, lubina, atún y lenguado. La producción continental es sobre todo de trucha arco iris, cangrejo y esturión, y especialmente en Galicia, Cataluña, Castilla y León y en las marismas del Guadalquivir. Los problemas de esta actividad se engloban en sus altos costes, los riesgos de enfermedades en los animales y la contaminación del agua. Para evitarlos las las administraciones públicas proporcionan subvenciones, impulsan la investigación y supervisan la seguridad animal.