LOS ESPACIOS DEL SECTOR TERCIARIO

1.El sector terciario en España.

Este sector aglutina las actividades que prestan servicios a la sociedad para satisfacer sus necesidades, como los transportes, el comercio, el turismo, la hostelería, la seguridad o la sanidad. Los servicios tienen una enorme importancia en la configuración del espacio, incluso en la jerarquización del mismo.

1.1 La terciarización de la economía.

La evolución económica española (y de la mayoría de países desarrollados del mundo) ha dado lugar a un intenso proceso de terciarización, que es el proceso por el cual el sector terciario gana importancia a los otros sectores hasta convertirse en el principal por población ocupada (75,6% en 2018 en España), por aportación al PIB (75,5% en 2019) y en número de empresas (80% en 2016).

Las causas de este proceso son varias: el aumento del nivel de vida que permite un mayor consumo de servicios; el desarrollo industrial de los años sesenta y la inclusión de servicios en los sectores primario y secundario; la consolidación del estado del bienestar que garantiza servicios como la sanidad o la educación e incrementa en general los servicios públicos; el envejecimiento de población que requiere mayor asistencia sanitaria y de dependencia; el aumento del ocio y del turismo; las mayores exigencias de calidad por parte de la demanda que fomentan el diseño, la investigación y la innovación; la creciente incorporación de la mujer al trabajo que se concentra mayoritariamente en el sector terciario; y la difusión de las nuevas tecnologías que permiten un nuevo modelo de trabajo y crean nuevos servicios.

1.2 Características y estructura del sector terciario.

Este sector es extremadamente heterogéneo y dinámico, en permanente cambio, incorporando actividades de diversa índole, propiedad, coste y volumen. Los servicios públicos, financiados por el Estado, incluyen la sanidad, la educación y la seguridad, entre otros. Los servicios privados incluyen servicios a la empresa (finanzas, asesoría, estudios, publicidad, diseño…), servicios de distribución (transportes, telecomunicaciones, comercio…) y servicios al consumidor (turismo, hostelería, ocio, cultura…).

La mano de obra se caracteriza por tener grandes contrastes en su cualificación, una mayor presencia de femenina (la mayor de los sectores), la importancia del trabajo a tiempo parcial y la economía sumergida (no declarada a Hacienda y que por tanto no paga impuestos).

En la estructura empresarial predominan las PYMEs, la mayoría pertenecientes al subsector del comercio, aunque existen grandes empresas y multinacionales, especialmente en el ámbito financiero.

La mecanización de las actividades del sector terciario es en muchos casos compleja y/o costosa, por lo que aunque la incorporación de las nuevas tecnologías ha permitido un mayor desarrollo del trabajo a domicilio y del teletrabajo y una menor personalización sustituyendo personas por máquinas.

La internacionalización está potenciada por la liberalización globalizada y por las mejoras en los transportes y las telecomunicaciones, consolidado el modelo de grandes multinacionales y sus filiales.

1.3 La localización de los servicios.

La localización de los servicios se basa en determinados factores: la población (número, distribución espacial y nivel de desarrollo y renta) por lo que son más frecuentes en las ciudades más dinámicas; las redes de transportes y comunicaciones numerosas y adecuadas; y la frecuencia de consumo, especialmente en el caso de los servicios más especializados que necesitan una mayor demanda para ser rentables.

Como en otros casos, encontramos una doble tendencia la concentración y a la difusión en la localización de los servicios. La concentración la encontramos en las grandes áreas metropolitanas tanto para el comercio general como para los servicios especializados, además de las sedes de las grandes empresas en los distritos centrales. La difusión la encontramos hacia las periferias urbanas o las ciudades medianas, debido a la creciente congestión de los núcleos urbanos y la mejora de transportes y telecomunicaciones; es especialmente frecuente en los servicios que no necesitan contacto con población (algunos servicios a empresas) o requieren amplios espacios (universidades, centros comerciales…).

En el reparto de los servicios encontramos importantes desequilibrios territoriales, en base a la población, el grado de urbanización, el peso de los otros sectores económicos y el nivel desarrollo y de renta.

En mano de obra ocupada (75,6%) destacan los archipiélagos y Andalucía, por tener servicios poco mecanizables y con baja cualificación (turismo, hostelería), y Madrid, por su capitalidad y mayor población. Las zonas con menos mano de obra en el sector son aquellas comunidades más industriales y agrarias, las menos urbanizadas y las que cuentan con menor ocupación femenina, como La Rioja, Navarra, Murcia, ambas Castillas, Aragón y Galicia.

Por aportación al PIB del sector (75,5%) destacan también los archipiélagos y Andalucía, por la fuerte presencia del turismo y la insularidad, y Madrid por los servicios a empresas y la tecnología. Por su menor aportación destacan de nuevo las comunidades industriales y agrarias, y aquellas con predominio de los servicios con baja cualificación laboral, como La Rioja, Navarra, ambas Castillas, Aragón y Galicia.

2.Los transportes.

El transporte es la actividad económica que traslada personas y mercancías entre lugares geográficos mediante diferentes modos. El sistema de transporte es el conjunto de medios (los elementos móviles: vehículos) e infraestructuras (construcciones fijas: vías de tren, carreteras, puertos y aeropuertos) que permiten el transporte.

2.1 Importancia y características.

La importancia de los transportes se basa en las funciones que desempeña: políticas (defensa del territorio), demográficas (en los asentamientos), económicas (empleo, generación de riqueza, dinamización…), sociales (movilidad, ocio), culturales y en las relaciones internacionales (globalización).

Influyen en la ordenación del territorio ya que interactúan con el territorio de forma recíproca (influyen en los desequilibrios territoriales pero también se ven afectados por ellos) y además vertebran el territorio a través del movimiento de personas y mercancías mediante rutas, ejes (terrestres, marítimos, fluviales o aéreos), flujos (elementos transportados) y nodos donde confluyen los flujos (ciudades, centros de producción, puertos, aeropuertos…). Los flujos son cada vez más intensos, rápidos y baratos.

Las características de los transportes españoles son las siguientes:

Nuestro medio físico es desfavorable por el relieve montañoso y el clima con tendencia a situaciones extremas.

Son dificultades solventables por la técnica, pero aumentan los costes y reducen la rentabilidad.

Las redes terrestres y aéreas son predominantemente radiales, con centro en Madrid, aunque la situación se va paliando con las nuevas infraestructuras para mejorar las conexiones entre la periferia.

El transporte interior por carretera es el más empleado tanto en personas y mercancías. En el transporte exterior predomina el aéreo para personas y el marítimo para mercancías.

La red padece importantes desequilibrios territoriales en accesibilidad (capacidad de lugar para ser alcanzado desde otros lugares que depende del espacio, el tiempo, el coste y la percepción) e intensidad.

Las mejoras técnicas han aumentado desde 1985 en velocidad, seguridad, comodidad, capacidad e incorporación de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) como el telepago, control de tráfico…

Se ha producido la integración, aunque aún tiene tareas pendientes, en la Red Transeuropea de Transporte y en la red la mundial.

Producen un importante impacto sobre el medio ambiente a nivel espacial, sonoro, de contaminación atmosférica y de biodiversidad.

2.2 La política de transportes.

Las competencias sobre los transportes se reparten entre el Estado central y las comunidades autónomas (que gestionan los transportes dentro de su territorio y los puertos y aeropuertos no comerciales), que debe seguir las directrices de la U.E. acerca de la sostenibilidad, la seguridad, la competitividad, la accesibilidad y la cohesión territorial. El objetivo final es la integración en la Red Transeuropea, basada en corredores multimodales (uso de varios tipos de transporte) entre los nodos principales del territorio europeo.

El Estado tiene competencias sobre el transporte que transcurre entre varias comunidades, el internacional, la marina mercante, los puertos y aeropuertos comerciales, el espacio aéreo y correos.

La política estatal tiene los siguientes objetivos:

Garantizar la cohesion territorial: corregir la radialidad de la red y favorecer la integración en Europa mediante los corredores multimodales.

Equilibrar el excesivo peso de la carretera fomentando la multimodalidad.

Optimizar la eficacia para favorecer la competitividad de las infraestructuras y su contribución al desarrollo económico y el empleo.

Asegurar una accesibilidad a todas las personas y áreas.

Alcanzar la sostenibilidad medioambiental, mediante el uso del ferrocarril, evitando duplicidades de infraestructuras, revegetando zonas afectadas, creando pasos de fauna, fomentando los biocarburantes, generalizando los pavimentos antirruido…

Una de las principales estrategias en esta política es potenciar el transporte multimodal, el que usa varios modos de transporte en un recorrido; con él se corrige el predominio de la carretera, se evitan duplicidades y se mejora la sostenibilidad medioambiental. Destaca especialmente el transporte multimodal de mercancías, sobre todo gracias a las plataformas logísticas y el uso de contenedores estandarizados. España se integra en los corredores intermodales de la Red Transeuropea de Transporte mejorando los accesos las nuevas plataformas logísticas españolas.

2.3 El transporte por carretera.

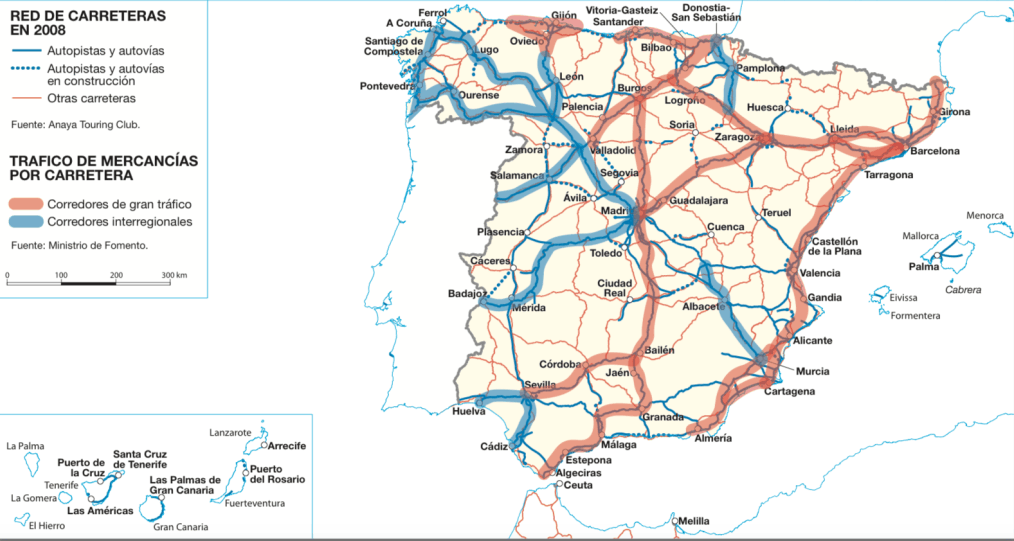

El transporte por carreteras es fundamental para la articulación del territorio y su accesibilidad. La competencias sobre él las tiene el Estado, las comunidades en la movilidad intrarregional, y las diputaciones y los cabildos insulares para la movilidad intracomarcal.

La red española tiene un diseño radial desde la llegada de los Borbones, consolidado en el desarrollo de la década de 1960, aunque recientemente está en retroceso con la construcción de ejes transversales como el del Mediterráneo, del Ebro o la Ruta de la Plata (Gijón-Huelva).

Es el modo que domina el transporte de pasajeros y mercancías, por las ventajas del transporte puerta a puerta, aunque la calidad técnica es variada: las carreteras de gran capacidad (autovías y autopistas) han crecido mucho en cantidad e intensidad, con más de 15.000 km, y aunque la calidad general es buena, todavía existen carreteras de control local con algunas deficiencias en anchura, pavimentación y trazado.

Persisten también desequilibrios territoriales. La densidad es mejor en las comunidades más dinámicas (Madrid, Cataluña, Valencia) o con poblamiento disperso (cornisa cantábrica), y la intensidad del tráfico es mayor en las radiales de Madrid y en los corredores del Mediterráneo y del Ebro. La accesibilidad es más homogénea, aunque también destacan las radiales de Madrid, los ejes del Mediterráneo y del Ebro, y las zonas turísticas e industriales, siendo menor en las zonas fronterizas y entre los ejes radiales. Para el fomento de la integración con la Red Transeuropea de Transporte han de mejorarse esas comunicaciones con Francia y Portugal a través de corredores de gran capacidad.

Las actuaciones medioambientales pretenden reducir la contaminación mediante la renovación de vehículos, el fomento del uso del transporte público y del coche eléctrico, y la construcción de carreteras verdes en las que se limita el tráfico pesado y se ponen en valor los aspectos paisajísticos y patrimoniales.

2.4 El transporte ferroviario.

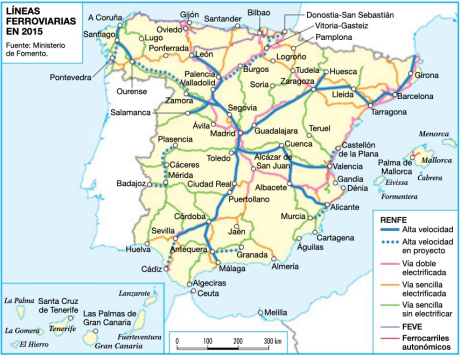

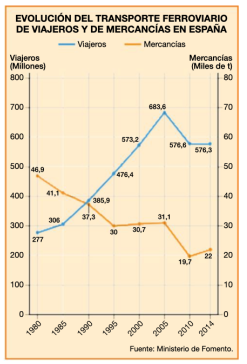

El transporte ferroviario ha disminuido su importancia en pasajeros y mercancías, aunque se intenta potenciar dado su menor contaminación. Las competencias sobre él son mayoritariamente estatales, a través de ADIF (que construye y administra las infraestructuras) y RENFE-Operadora (propietaria de los trenes y encargada de comercializar sus servicios). Las comunidades administran las líneas locales, regionales y metropolitanas.

Existen tres tipos de redes:

La red convencional está preparada para menos de 200 km/h. Tiene aún una marcada estructura radial y adolece de falta de rentabilidad en algunas líneas y de tramos pendientes de modernizar: falta de electrificación, pendientes, rodeos…

Los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) se ubican principalmente en la cornisa cantábrica, aunque están infrautilizados y se destinan sobre todo al transporte de cercanías.

La red de alta velocidad (AVE) tiene un diseño radial, con más de 3.100 km construidos y otros tantos proyectados. Cuenta con las mejores prestaciones técnicas.

El tráfico de viajeros es especialmente frecuente en las cercanías, ya que descongestionan carreteras, y en la alta velocidad. El tráfico de mercancías es escaso por la falta de interoperabilidad debido al diferente ancho de vía y a la necesidad de mejorar en el acceso a las terminales de mercancías; el transporte ferroviario se destina a las mercancías pesadas y de gran volumen.

Los desequilibrios territoriales afectan a los equipamientos y la accesibilidad. Las áreas que destacan son las mas dinámicas, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza, mientras que los perímetros fronterizos tienen carencias aún.

Para la integración de la red ferroviaria con la U.E. se potenciará el ancho de vía europeo y la configuración de cinco corredores de alta capacidad de mercancías y pasajeros para la Red Transeuropea.

Las actuaciones medioambientales buscan la integración paisajística reduciendo el efecto barrera en los ecosistemas, la reducción de la contaminación acústica, el fomento de su electrificación y la revalorización del patrimonio ferroviario con nuevos usos de antiguas estaciones y el Proyecto de Vías Verdes.

2.5 El transporte marítimo.

El Estado es el responsable de los puertos comerciales a través de las Autoridades Portuarias en las que también colaboran las comunidades autónomas. Éstas, a su vez, tienen competencia sobre los pequeños puertos deportivos y pesqueros. Las características técnicas son muy dispares en equipamientos, infraestructuras de acceso y almacenaje, localización, tarifas y accesibilidad.

El tráfico de viajeros es escaso pero está en aumento concentrándose en cruceros y transbordadores como el de Algeciras-Ceuta o con los archipiélagos. El tráfico internacional de mercancías es el más destacado en el transporte marítimo, tanto para importar como para exportar sobre todo con los mercados emergentes, incluyendo tres tipos de productos: en los graneles sólidos (siderurgia, cereales, minerales) destacan los puertos de Gijón, Tarragona, Huelva y Ferrol, próximos a zonas productoras o a las industrias consumidoras. En los graneles líquidos predominan los productos petrolíferos y destacan los puertos de Algeciras, Tarragona, Cartagena, Huelva y Bilbao. Estos dos tipos han los más importantes tradicionalmente, aunque actualmente predomina el tercer tipo, el comercio mediante contenedores gracias a la intermodalidad que ofrece un proceso más rápido en base a su conectividad; en esto destacan los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona.

Los principales puertos por infraestructuras, servicios y accesibilidad son los de Algeciras (el más destacado), Barcelona, Valencia, Tarragona, Bilbao, Cartagena, Huelva y Las Palmas. Existen aún desequilibrios territoriales entre los puertos debidos a las ventajas competitivas de cada puerto y al grado de dinamismo económico de sus áreas de influencia (hinterland).

La política al respecto planea diversas actuaciones medioambientales para paliar el impacto de puertos y buques, como el control de calidad del aire y las aguas, tratamiento de vertidos, puntos limpios o plantas de reciclajes…

Para la integración con U.E se han incluido los puertos de interés general en la Red Transeuropea de Transporte y se han creado las autopistas del mar que unen dos o más puertos de varios estados miembros con alta capacidad y competitivos, como la que une Vigo y Nantes. En el ámbito global se potencia la posición geográfica de España como plataforma logística internacional potenciando su competitividad.

El transporte fluvial español se reduce al puerto de Sevilla en el río Guadalquivir con un hinterland amplio para las mercancías y como parada de cruceros turísticos. Para potenciarlo se ha aumentado su profundidad y se ha incluido en la Red Transeuropea.

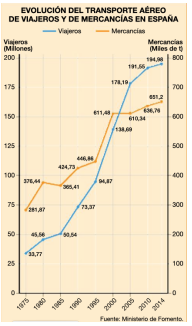

2.6 El transporte aéreo.

Este modo de transporte es el que más incremento ha experimentado en los últimos años gracias al aumento del nivel de vida, la generalización de las compañías de bajo coste, el aumento de la demanda turística, profesional y de negocios, y por la consolidación e intensificación del proceso de globalización.

Las competencias de los aeropuertos de interés comercial están en manos del Estado, y las de los demás en las manos de las comunidades autónomas.

La red aeroportuaria tiene un marcado carácter radial, siendo los más importantes los de los núcleos urbanos más desarrollados y turísticos: Madrid es el gran distribuidor del tráfico y escala fundamental para las conexiones internacionales (hub), y después destacan los de Barcelona, Mallorca, Málaga, Alicante y Las Palmas. En el otro extremos tenemos una sucesión de aeropuertos pequeños e infrautilizados construidos al albor de la especulación y el autobombo de los políticos en años de prosperidad mal entendida, varios de ellos cerrados, sin apenas tráfico o reutilizados para otros fines, salvo en el caso de los archipiélagos donde son fundamentales para articular el territorio y garantizar los derechos y servicios básicos.

El transporte de pasajeros es el más destacado en el modo, predominando en la larga y media distancia, aunque en esta última compite con el tren. Debido a su coste el transporte de mercancías es menor, destinándolo a aquellas perecederas o valiosas.

La integración aérea con la Unión Europea se ha basado en la liberalización de tarifas y servicios, en la reconversión y privatización de las compañías de bandera (Iberia en nuestro caso) y en la integración en el proyecto Cielo Único Europeo que tiene como objetivos la mejora en la optimización, la seguridad y la sostenibilidad.

Las actuaciones medioambientales buscan reducir la contaminación acústica mediante aproximaciones verdes y la contaminación atmosférica retirando los aviones antiguos más emisores y fomentando la I+D+i.

3.El turismo.

Podemos definir el turismo como el conjunto de actividades desarrolladas en viajes y estancias fuera del entorno habitual por motivos de ocio, negocios u otros, durante un periodo inferior a un año y superior a 24 horas con pernocta. Si la visita dura menos de 24 horas se denomina a los viajeros excursionistas.

Existen tres modalidades: el turismo desde el extranjero, el turismo hacia el extranjero y el turismo interior, en el que los nacionales viajan dentro de las fronteras de un país. España es una de las mayores potencias turísticas del mundo, alcanzando el primer puesto del planeta en número de visitantes extranjeros en 2017, y el segundo en ingresos, suponiendo el 12’3% de nuestro PIB.

3.1 Evolución y factores.

Hasta el último tercio del s. XX el turismo en España era una actividad minoritaria propia de las élites económicas.

Desde 1960 hasta la crisis de 1973 se convirtió en un fenómeno de masas, y en España predominó un modelo tradicional de turismo. Este crecimiento se debió a factores externos como el crecimiento económico de Europa occidental tras la II Guerra Mundial que permitió el incremento del poder adquisitivo, con la consolidación del estado de bienestar, las vacaciones pagadas y la incorporación laboral de la mujer. También hay que destacar las mejoras en los transportes que permitieron desplazamientos más rápidos, frecuentes y seguros.

Junto a estos, hay que mencionar los factores internos propios de la España de la época: la cercanía geográfica de los clientes europeos, los abundantes recursos naturales y culturales españoles (playas, clima, diversidad de paisajes, patrimonio histórico y artístico, gastronomía…), los precios bajos basados en un menor nivel de vida que en Europa y en una moneda devaluada, y las enormes facilidades dadas por el Estado con la construcción de las infraestructuras y servicios.

El Estado franquista potenció el turismo masivo por varios motivos, como solventar el enorme déficit con el ingreso de divisas o lanzar al exterior una nueva imagen del país alejada del pasado fascista del régimen en un contexto clave como era la Guerra Fría. Este modelo se llevó a cabo con prisas y sin tener en cuenta el impacto medioambiental, concentrando todos sus esfuerzos en el turismo de sol y playa y de escaso nivel adquisitivo, lo que explica algunos de los enormes desequilibrios territoriales en infraestructuras y servicios. Además, no generó un tejido empresarial propio, sino que a menudo quedó en manos de turoperadores internacionales, por lo que el grueso de los beneficios fue a parar a otras manos.

Este modelo entró en crisis a partir de 1973, lo que se prolongó hasta 1985. Las causas de esto fueron la crisis económica mundial por el precio del petróleo, el predominio del turismo de nivel medio-bajo que no pudo soportar la crisis, a lo que se sumó la enorme subida de precios turísticos españoles pero sin aumento de la calidad. Se mantuvo el foco en la oferta del turismo de sol y playa, sin diversificarla, por lo que se tuvo que hacer frente a la competencia de otros países que ofrecían una oferta similar a menor precio y sin el deterioro ambiental que el modelo tradicional había provocado y que había puesto en riesgo su sostenibilidad, como los países de los Balcanes, el norte de África, el Caribe o el sureste asiático.

Desde 1985 se llevó a cabo la conversión a un nuevo modelo turístico. Los factores de este cambio los encontramos en el ingreso en la U.E., la inestabilidad de las zonas competidoras (Balcanes y norte de África), el desarrollo socioeconómico que aumentó el tiempo libre y por tanto el turismo interno, la mayor esperanza de vida, la congestión del espacio urbano que busca nuevos espacios, y el objetivo de la sostenibilidad medioambiental.

Este nuevo modelo potenció la oferta turística con mejoras del servicio y de las infraestructuras, una mayor diversificación de la oferta optimizando los recursos naturales y culturales para disminuir la temporalidad dependiente del verano, creando agencias de turismo españolas para disminuir la dependencia externa, la reducción del impacto medioambiental y el fomento de la promoción turística pública española como referente de calidad competitiva. El proceso de reconversión aún no ha terminado, como podemos apreciar en que aún existe el predominio del modelo de sol y playa concentrado en el verano.

3.2 Características.

La oferta turística española la configuran los vendedores de productos y las instalaciones turísticas. La oferta de alojamiento incluye en 2019 más de 1.700.000 plazas hoteleras y más de 1.600.000 extrahoteleras (campings, apartamentos…), y está concentrada sobre todo en el litoral mediterráneo y en ambos archipiélagos. Dentro de la oferta de manutención, predominan la de restauración de dos tenedores, y en lo que respecta a la oferta de recreo encontramos de todo tipo: deportiva (golf, esquí, náutica…), parques recreativos, parques naturales…

La demanda extranjera ha sido tradicionalmente la más importante, motivada por el ocio y las vacaciones. Por su origen, los principales países en 2019 son Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y los países nórdicos.

Los destinos preferentes de estos turistas son la costa catalana, los archipiélagos, Andalucía y Valencia. Esta demanda se caracteriza por una fuerte estacionalidad (concentrada en julio y agosto), comprando paquetes turísticos con alojamiento, desplazamiento y actividades, y en la que predomina el alojamiento hotelero.

La demanda nacional, en aumento desde hace años, está motivada por el ocio, las vacaciones y también las visitas sociales. Los principales orígenes son Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia (las comunidades más pobladas), y los destinos más frecuentes son la costa catalana, Andalucía, Valencia, la costa norte, los pueblos interiores y las zonas de montaña. Se caracteriza por tener una menor estacionalidad (verano, Semana Santa, fines de semana, puentes, festivos…), el uso predominante de la contratación directa y alojamiento extrahotelero como las viviendas familiares o segundas residencias.

3.3 Tipos de turismo.

Los tipos de turismo en España se han diversificado, aunque sigue predominando el de sol y playa. Esta diversificación se debe al aumento de la demanda que busca espacios menos saturados, el incremento del turismo nacional menos estacional y a su fomento como método de desarrollo de áreas desfavorecidas económicamente (montaña, zonas rurales…).

El turismo de sol y playa, que es el mayoritario, ha ampliado su localización. En él destaca el mar, pero incluyendo otros destinos como ríos, lagos y embalses, consolidándose el termal en los últimos años. Estas modalidades combinan ocio y descanso, tratamientos de salud y deportes náuticos diversos.

En el turismo de montaña predomina la nieve y las actividades a ella vinculadas, pero también el excursionismo, o los deportes de aventura. El turismo ecológico tiene como destino espacios naturales protegidos o las actividades que combinen la protección medioambiental con el uso recreativo.

En el turismo rural se busca una mayor calidad medioambiental combinando actividades relacionadas con las tareas agrarias. En el turismo urbano diferenciamos el mayoritario turismo cultural en ciudades con un potente patrimonio histórico, artístico o cultural como Ávila, Salamanca, Segovia, Toledo, Córdoba, Granada o Sevilla, con el turismo de negocios de ferias y congresos. En ambas destacan aspectos a disfrutar como el folclore, festivales de diversa índole o la gastronomía.

La diversidad de tipos de turismo además de la anterior es enorme: turismo de compras, cruceros, patrimonio arqueológico, minero…

3.4 Los espacios turísticos.

Los espacios turísticos son aquellas zonas de elevada densidad turística. Pueden ser áreas turísticas, de considerable amplitud, o puntos turísticos, focos aislados que atraen turistas por diversos motivos. Por su uso podemos hablar de espacios de temporada, si tiene una estacionalidad marcada (Cataluña, Baleares), o especialmente turísticos, donde la estacionalidad es menor ya que las estancias turísticas se prolongan a lo largo de todo el año uniformemente, o casi (Canarias, Alicante, Málaga, Córdoba, Sevilla…).

Los espacios con una alta densidad turística son los vinculados al turismo de sol y playa, y Madrid. Los de sol y playa son las islas Baleares, Canarias y la costa mediterránea, aunque incluyen grandes diferencias en las instalaciones, modelo de ocupación, infraestructuras y tipos de alojamientos. En el caso de Madrid no hayamos apenas estacionalidad y predominan el turismo cultural y el turismo de negocios.

Los espacios de media y baja densidad turística están principalmente vinculados al turismo de sol y playa. Los más destacados los encontramos en el litoral y el prelitoral mediterráneo y suratlántico, que se han beneficiado de la reestructuración y saturación de los espacios costeros tradicionales, y también el litoral del norte, que ofrece una menor masificación y un alto valor paisajístico.

Los puntos turísticos más frecuentes son las estaciones de esquí, los enclaves de turismo rural y sobre todo las ciudades históricas y artísticas como Granada, Toledo o Ávila, que destacan en las estancias cortas (fines de semana, puentes…).

3.5 Las repercusiones del turismo.

La actividad turística provoca importantes repercusiones en las zonas que lo acogen, especialmente en las litorales, y en múltiples ámbitos.

Las repercusiones demográficas en las áreas litorales son la llegada de jóvenes trabajadores y jubilados de forma permanente o estacional, y también el aumento población en el sector terciario y la construcción. En las áreas rurales sirve para frenar el despoblamiento gracias a la inmigración de trabajadores y la reactivación económica.

Entre las repercusiones en el poblamiento destacan la saturación constructiva del litoral, configurando a menudo, conurbaciones que suelen conllevar la especulación del suelo, y la rehabilitación del patrimonio en las áreas rurales y de montaña.

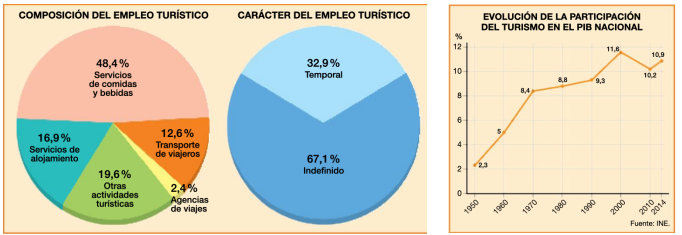

Las repercusiones económicas son fundamentales en España. El turismo genera el 12,7% del empleo (a menudo empleos estacionales, poco cualificados, precarios y mal remunerados) y contribuye con 12,3% al PIB nacional en 2019. Además tiene una enorme influencia en otras actividades económicas como construcción, transporte, comercio, agricultura e industria, multiplicando su actividad pero también provocando una excesiva especialización en detrimento de las demás actividades, que llegan ser abandonadas a veces.

La masificación turística genera inflación, lo que suele ser un problema para la población autóctona, y sirve para compensar la balanza comercial por sus altos ingresos generales. También es un factor fundamental y muy influyente en la política de equipamientos y servicios, como las vías de alta ocupación (autovía del Mediterráneo), los aeropuertos y su frecuencia de vuelos, ampliación de puertos, centros sanitarios… El riesgo es que la demanda de la actividad turística entre en conflicto con otros usos de los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo.

Las repercusiones políticas, culturales y sociológicas son dobles, ya que por un lado fomenta el acercamiento entre los pueblos, pero también puede conllevar el cambio y la modernización, a veces la pérdida, de la identidad cultural. Este doble fenómeno es propio del proceso de globalización que se va profundizando.

La repercusiones en la ordenación del territorio son intensas. En las áreas litorales es clave para la ordenación de los espacios próximos según sus necesidades, diferenciando entre superficies recreativas y la periferia de abastecimientos y servicios, lo que provoca alteraciones en el medio y en el paisaje, y profundas transformaciones económicas. En las áreas de turismo rural y de montaña puede generar conflictos con las actividades agrarias o fomentar en ocasiones el abandono de estas. En las ciudades históricas los cascos históricos se especializan en servicios turísticos y en las periferias se instalan segundas residencias y hoteles.

Las repercusiones medioambientales incluyen la urbanización desmedida del litoral y prelitoral, incluso en espacios naturales, con grandes bloques y un urbanismo extenso y muy a menudo incontrolado. Se ocupan zonas de interés medioambiental en busca del enriquecimiento rápido, contaminando playas y bosques, a lo que hay que sumar la contaminación acústica y las toneladas de residuos sólidos generados, incrementando la ya de por sí grave presión sobre recursos tan imprescindibles como el agua.

Los cascos históricos de muchas ciudades turísticas se ven saturados y gentrificados y los espacios rurales ven alterados los paisajes tradicionales por las nuevas infraestructuras, la masificación o la deforestación, como es el caso de Benidorm que vemos en la imagen.

3.6 Los problemas y la política del turismo.

Los problemas de la actividad turística en España son principalmente el predominio del modelo tradicional de sol y paya, la fuerte competencia internacional (por menor precio o por calidad) en un mundo globalizado y las nuevas exigencias de la demanda sobre calidad y diversificación.

Ante estos problemas, el Estado desarrolla la política turística, en colaboración con las comunidades autónomas y siguiendo las directrices de la U.E. acerca de la protección de los derechos del turista, la implementación de nuevas modalidades, el aumento de la calidad, y la redistribución de las rentas entre los estados. La mayoría de las medidas se engloban en el Plan del Turismo Español Horizonte 2020, y consisten en el incremento de la calidad de la oferta (construyendo infraestructuras y fomentando la formación profesional), la diversificación de la oferta intentando evitar la saturación estival concentrada geográficamente en el levante, la búsqueda de una clientela menos numerosa con mayor poder adquisitivo que tenga menor impacto medioambiental pero sea rentable, la promoción turística internacional (a través de FITUR, las oficinas turísticas, el Plan Marca España, promoción en RR.SS., fidelización de clientes…), la mejora de la comercialización con turoperadores nacionales y un mayor uso de Internet. En definitiva, el objetivo es la consecución de un turismo sostenible más competitivo que aproveche los recursos naturales y culturales de que disponemos pero sin saturarlos, y que sirva para un desarrollo más equilibrado territorialmente.

4.El comercio.

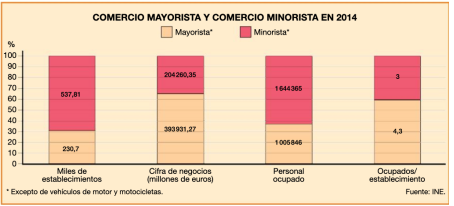

El comercio es la actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios, ya sea dentro de las fronteras de un estado (comercio interior) como con otros estados (comercio exterior). Ocupa el 16,7% de la población.

4.1 El comercio interior.

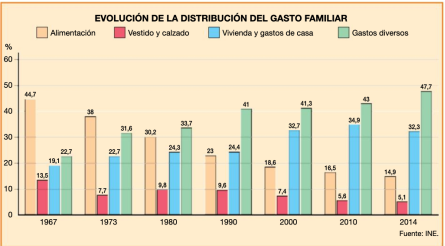

En España el comercio interior ocupa a 3.100.000 trabajadores y aporta el 22% del PIB nacional. Desde 1980 ha experimentado profundos cambios, que nos llevan a hablar de una revolución comercial, con una importante diversificación de la oferta con nuevas formas de venta (autoservicio, centros comerciales…). Ha aumentado la capacidad adquisitiva y la renta familiar; se ha diversificado la clientela en edad, sexo y localización por la evolución demográfica. Es menor la frecuencia de compra gracias a las mejoras en el transporte, la vinculación al ocio y los métodos de conservación en domicilios y disminuye el gasto en alimentación a favor de otros productos. Se ha consolidado el uso de las nuevas tecnologías en el reparto, el pago y la distribución, y en esta línea cobra gran importancia la publicidad y la información sobre los productos.

El comercio al por mayor consiste en la compra de productos a los fabricantes y su venta a los minoristas, que a su vez lo venden a los consumidores. La localización del almacenaje se lleva a cabo en emplazamientos estratégicos, destacando Cataluña, Madrid y Andalucía. Son frecuentes las ferias de muestra y las fórmulas más habituales son el cash and carry (paga y lleva) o por pequeños lotes a minoristas.

El comercio al por menor o al detalle compra los productos al mayorista y los vende a los consumidores. Predominan por volumen de venta Andalucía, Cataluña y Madrid, e incluye el comercio tradicional y las nuevas formas comerciales.

El comercio tradicional se realiza en mercados de abastos, mercadillos (comercio ambulante), mercados y ferias agro-ganaderas y, sobre todo, en tiendas de barrio. Son espacios de menos de 100 m 2 con un 50% de la superficie dedicada a almacén. Son comercios vinculados a negocios familiares, por lo que tienen escaso poder de negociación con proveedores, con una mayor lentitud en el servicio, precio más elevado y un trato más directo y asesorado.

Físicamente tiene un mostrador (que reduce la compra por impulso) con menor variedad y rotación de productos, pero resultan más próximos a los domicilios y a la vida de barrio.

Estos negocios afrontan una crisis actual, por lo que optan por diversas estrategias como la modernización de los establecimientos reduciendo la zona de almacenaje y aumentando la de exposición, el cuidado de los escaparates, la inversión en equipamientos y tecnología, la implantación de medidas de fidelización (promociones, cupones…), la especialización de producto/s, profundizando en la calidad, mejorando su ubicación (grandes superficies, asociándose con zonas comerciales…). En algunos casos se opta por franquicias que aportan el prestigio de una marca con estándares de calidad o por el cooperativismo.

Las nuevas formas comerciales son el sistema de libre servicio. Dedican menos del 20% de la superficie al almacenaje, siendo el comprador quién se sirve y circula libremente por el local. Busca una compra rápida, más barata con mucha rotación y variedad de los productos, y una elaborada presentación a menudo con tecnología. Suele estar en manos de grandes cadenas, lo que les da un mayor poder de negociación con proveedores; el servicio es menos personalizado pero cuenta con otras ventajas (parking, envíos…), aunque en algunos casos encontramos sistemas de venta mixtos que combinan el libre servicio con la venta asistida. La tipología de estos comercios es muy diversa.

La venta para la alimentación y el consumo doméstico suele situarse en el centro urbano, con modelos como los autoservicios (con menos de 400 m 2 ) y los supermercados (con menos de 2.500 m 2 ), que combinan variedad y calidad.

Aquellos comercios que superan los 2.500 m 2 se denominan grandes superficies. Los hipermercados se localizan indistintamente en el centro y la periferia, las tiendas de descuentos se sitúan en barrios urbanos y las periferias; los grandes almacenes que tienen más de 5.000 referencias en distintas secciones se ubican en el centro de las ciudades, igual que los almacenes populares, una versión reducida de los anteriores; los centros comerciales combinan comercio y ocio y suelen situarse en la periferia aunque recientemente se han instalado algunos en el centro; las grandes superficies especializadas (category killers) se sitúan en la periferia, a menudo junto a centros comerciales; en los parques de fabricantes (factory outlets) se vende directamente al consumidor con descuentos y se localizan en la periferia bien comunicada.

Otras formas son las ventas sin establecimiento: por catálogo, televenta, con máquinas expendedora o por Internet, que ha cobrado una importancia máxima en los últimos años.

Los espacios del comercio están determinados por dos factores principales, los transportes (intensidad, accesibilidad y calidad de infraestructuras) y el mercado de consumidores (tamaño, capacidad adquisitiva, uso de Internet…). El comercio es fundamental en la ordenación del territorio, su dotación de infraestructuras y su atractivo para inversión. Los espacios con más intensidad de comercio son Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco, y dentro de estas comunidades destacan los barrios más accesibles y con mayor capacidad adquisitiva de las grandes ciudades.

La política del comercio interior es competencia de las comunidades autónomas, siguiendo las directrices del Estado y la U.E., y regula la libertad comercial, horarios, circulación de mercancías, rebajas, saldos…

Tiene como objetivos:

Asegurar continuidad e incremento del número de comercios favoreciendo el relevo generacional, el emprendimiento, la obtención de financiación, el apoyo a la reestructuración y la reducción de los trámites administrativos necesarios.

Mejorar competitividad a través de la formación específica, la innovación empresarial y tecnológica, la cooperación entre comerciantes, el aumento de la calidad y la promoción interior y exterior.

Revitalizar el comercio urbano creando centros comerciales abiertos en los cascos históricos con la promoción conjunta de ventas, el aumento de las ayudas, la peatonalización de las áreas comerciales, la construcción de aparcamientos…

Mantener el comercio rural facilitando el acceso, promocionando los centros multiservicios, fomentando la asociación de pequeños comercios o potenciando los productos artesanales.

4.2 El comercio exterior.

El comercio español con otros estados (exportaciones e importaciones) ha tenido un gran crecimiento desde 1960 gracias a la apertura internacional en época franquista, al ingreso en la U.E. en 1986 y a la globalización económica desde 1980, aunque ha sufrido una desaceleración tras la crisis de 2008.

Las exportaciones españolas son sobre todo de bienes de equipo, vehículos y alimentos. Las comunidades que destacan son Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, y los principales compradores son Francia, Alemania, Portugal e Italia. Las importaciones más destacadas son las de bienes de equipo, productos energéticos y químicos, destacando las comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía, siendo los principales proveedores Alemania, Francia, Italia, China y EE.UU.

La balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) española es deficitaria, aunque en menor medida que hace unos pocos años. Esto se debe a la disminución de las importaciones por la crisis de la demanda, la sustitución por productos nacionales, el descenso del déficit energético y el aumento de las exportaciones por las mejoras en la calidad, la diversificación geográfica de las exportaciones y la depreciación del euro.

La política del comercio exterior la determina la U.E., lo que implica la libre circulación entre los estados miembro con aranceles comunes a terceros estados, y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que fomentan la liberalización mundial. Los objetivos de esta política son la defensa frente a prácticas irregulares como el proteccionismo unilateral o el dumping (venta externa a precio inferior a la interna), y potenciar las exportaciones mediante el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), para lo que se promocionan empresas y productos, se potencia la diplomacia comercial, se apoyan asociaciones comerciales y PYMEs, y se impulsa el comercio con países estratégicos prioritarios como China, EE.UU., México, India, Argelia, Marruecos, Brasil y Japón.