1.PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

El 12 de Abril de 1931 se celebran las anunciadas Elecciones Municipales, acudiendo a las urnas el 67 % de los electores a nivel nacional. Sobre los resultados hay una gran divergencia entre los diferentes historiadores, y no hay que olvidar la influencia que todavía ejercieron los caciques en el ámbito rural.

Estas elecciones se convirtieron en un auténtico referéndum sobre el régimen monárquico y, aunque salieron elegidos 22.150 concejales que apoyaban a Alfonso XIII, frente a los 5.875 que se oponían a él, en la mayoría de las ciudades del país triunfaron los candidatos de la coalición republicana. De manera que los antimonárquicos fueron los vencedores morales, y la Corona no podía mantenerse con la oposición de casi todas las ciudades. El monarca, desconcertado por los resultados y con sus ministros divididos ante las medidas a tomar (unos le aconsejaban abdicar y otros que declarara el estado de guerra), opta por abandonar el país.

Ese día 14 de abril, el citado Comité se convierte en Gobierno Provisional y proclama la Segunda República, en medio de una insurrección popular, evidenciando el agotamiento de la monarquía, al igual que de los partidos tradicionales.

2.EL GOBIERNO PROVISIONAL: ABRIL-DICIEMBRE DE 1931.

Este periodo abarca desde la proclamación hasta la promulgación de la Constitución de 1931. La misión fundamentalmente del Gobierno fue la de convocar elecciones a Cortes Constituyente. El presidente de este gobierno fue Niceto Alcalá Zamora, presidente del Comité Revolucionario que proclamó la República (surgido tras el Pacto de San Sebastián en 1930).

El gobierno estaba compuesto por republicanos de todas las tendencias y algunos socialistas: por lo que se basó en las clases medias republicanas, la pequeña burguesía, los intelectuales y la clase obrera organizada (PSOE y UGT). En la actuación de este gobierno destacan las reformas militares y sociales.

3.LA CONSTITUCIÓN DE 1931

Las Cortes Constituyentes, elegidas el 28 de junio de 1931, serán las encargadas de elaborar la Constitución de 1931. Las elecciones, con una participación del 70%, dieron el poder a la izquierda (socialistas y otros republicanos), mientras que la derecha no alcanzaba el centenar de escaños. La Constitución entrará en vigor el 9-XII-1931. Al día siguiente es elegido Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirma a Manuel Azaña como jefe del Gobierno.

Respecto al sistema político, se busca la creación de un sistema auténticamente democrático, y que hiciera posible la aspiración autonómica de algunas regiones (Cataluña y País Vasco, sobre todo). La potestad legislativa reside en el pueblo, que lo ejerce por medio de las Cortes (unicamerales: Congreso de los Diputados, elegidos por 4 años mediante sufragio universal, incluso femenino). La ejecutiva recaía en el presidente de la República (con un mandato por 6 años, elegido por los diputados y un número igual de compromisarios, elegidos también por sufragio universal). Y la judicial establecía la independencia de los jueces, con destacadas novedades (jurados, justicia gratuita para los pobres, etc.).

La declaración de derechos y libertades de los españoles era muy amplia, pues incluía la del sufragio universal ya mencionado, educación, protección social, libertad religiosa, expresión, reunión, asociación, libre residencia, circulación, elección de profesión, inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, propiedad privada (aunque podía expropiarse por el bien común), etc. El Tribunal de Garantías Constitucionales velaba por su cumplimiento.

En cuanto al tema regional o territorial, por vez primera, la Constitución reconocía el derecho de las regiones a dotarse de Estatutos de Autonomía y se establecía su ámbito de gobierno autónomo político-administrativo, dentro del Estado español, que no estuviera en contradicción con la Constitución (se aprobaría mediante plebiscito en la región, y después por las Cortes). Este sistema recibió el nombre de Estado Integral.

Por lo que se refiere al problema social, la Constitución preveía una vía reformista para disminuir las graves desigualdades existentes en la sociedad española: se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza, lo que equivalía a anular a la nobleza como entidad jurídica; aunque se mantiene la propiedad privada, se apunta la posibilidad de socialización de la propiedad (expropiación citada) y de los principales servicios públicos (aunque, en definitiva, los proyectos de nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los ferrocarriles nunca se llevaron a cabo). Se declara solamente la importancia del trabajo, y se promete para el futuro una legislación laboral social avanzada.

En cuanto al tema religioso, la mayoría de los diputados entendieron que la Constitución de una democracia avanzada exigía reducir al máximo el poder y la influencia de la Iglesia católica española. En consecuencia, se declaraba el carácter laico del Estado (queda anulada la asignación económica), así como el de la enseñanza, la libertad de cultos, el matrimonio civil y el divorcio; también se decreta la disolución de la Compañía de Jesús y el control sobre el resto de órdenes religiosas.

4.EL BIENIO REFORMISTA O «SOCIAL-AZAÑISTA». (1931-1933)

Durante los dos años que duró el gobierno de Azaña se vio atacado por la derecha, porque hacían demasiadas reformas; y por la izquierda, que aseveraba todo lo contrario (mucha lentitud).

4.1 La cuestión agraria

En esta fecha la población activa agraria ya no era mayoritaria (45 %), pero aún era muy destacada, por lo que la demanda de trabajo era superior a la oferta, repercutiendo sobre el paro y los bajos salarios que imperaban. Además, arrastrábamos un pésimo e injusto reparto de la propiedad, con zonas donde el latifundismo era dominante. A todo ello hay que añadirle la escasa productividad, que repercutía en el consumo, comercio, industria, etc.

La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen explotadas directamente por sus dueños, así como las incultas y las de regadío no regadas, para ser repartidas entre familias campesinas o entre colectividades de agricultores. Las tierras de la nobleza y de quienes habían participado en el golpe con Sanjurjo fueron expropiadas sin indemnización. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria, del que dependían las Juntas Provinciales y las Comunidades de Campesinos. En ese orden se iban entregando las propiedades, hasta que llegaban a los campesinos. Al final, ésta fue aprobada el 9-IX-1932.

Fue un gran problema para la República desde los primeros años: la derecha se oponía a ella (incluso el PRR y bastantes republicanos de derecha), se legislaba mediante Decretos (lo que originaba muchos recursos), había una gran variedad de propietarios (no se podía tratar a todos por igual), la aplicación era parcial (sólo en las zonas latifundistas de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Salamanca), se hizo con demasiada lentitud (por la realización del Censo Agrario, la falta de datos para conocer las tierras, su calidad, rendimientos, etc.), no se creó un Banco Agrícola (que aportara los créditos para comprar los lotes adjudicados), el presupuesto estatal destinado a este proceso fue insuficiente, había una gran división entre los propios republicanos y gobernantes, etc.

4.2 La cuestión religiosa

Teniendo como base la separación de la Iglesia y el Estado, se promulgó una ley que preveía la extinción en dos años del presupuesto del clero y el sometimiento de las órdenes religiosas a una ley especial. A lo largo del período 1932-1933 se fueron promulgando leyes y decretos complementarios: disolución de los Jesuitas y confiscación de sus bienes, matrimonio civil y divorcio, secularización de los cementerios, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc. Lo último supuso un problema, pues el Estado no estaba tenía profesores ni instalaciones para atender a los alumnos. Esto se tradujo en una oposición constante entre la Iglesia y el Estado, la expulsión del cardenal Primado de España (Segura) y el posicionamiento antirrepublicano de la Iglesia.

4.3 La cuestión de la enseñanza

Con la Dictadura se dio un gran impulso en la educación, pero era aún insuficiente: había un gran índice de analfabetismo (superior al 30 %) y la mitad de la población infantil estaba sin escolarizar; faltaban escuelas, maestros (los niños se hacinaban en las aulas), material y presupuesto. Pero la República acometió ese gran reto, a pesar de contar con la oposición de la Iglesia (no aceptaba la enseñanza laica, mixta, obligatoria y gratuita, como pretendía el Gobierno). Así, con el apoyo de la Institución Libre de Enseñanza y otros organismos, se modernizó la Universidad y se crean numerosas escuelas e institutos, aparece la educación nocturna y las Bibliotecas Ambulantes.

4.4 La cuestión militar

El ejército tenía numerosos problemas: demasiado jefes (superior al 20% de la tropa), escasa formación y material obsoleto; además, predominaban los monárquicos y solían intervenir en política. Por ese motivo, suponían un peligro para el régimen republicano. Para solucionar el problema, Azaña decidió una depuración pacífica y, en ese sentido, aparecerá en 1931 la “Ley Azaña”, por la que exigía a los mandos militares prestar juramento de fidelidad a la República, o el retiro con el sueldo íntegro a los que no lo hicieran (muchos se jubilaron). Eso fue una solución, pero también otro problema puesto que algunos se dedican a conspirar.

4.5 La cuestión territorial

La Constitución reconocía la posibilidad de conceder autonomía a las regiones que lo solicitasen; y, celebrado un plebiscito en Cataluña sobre el proyecto de un estatuto regional, recibió un apoyo superior al 90%. Así pues, en septiembre de 1932 Cataluña se convirtió en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, “La Generalitat”, que tenía facultades legislativas, ejecutivas en hacienda, economía, educación y cultura, transportes y comunicaciones; y el gobierno de la República se ocuparía de las relaciones exteriores, el orden público y el ejército. Los idiomas serían el catalán y el castellano.

En el País Vasco y Navarra también tenía fuerza el movimiento autonomista, pero estas regiones estaban aún más preocupadas por conservar lo que quedaba de sus antiguos fueros. Además, el catolicismo del PNV dificultó las conversaciones con el Gobierno, por lo que la autonomía de Euskadi tendrá que esperar para ser aprobada hasta 1936 (en vísperas de la Guerra Civil). Otras regiones elevaron sus proyectos, pero el citado conflicto bélico impidió su desarrollo.

4.6 La cuestión social

En los primeros años de gobierno, siendo ministro de Trabajo Largo Caballero, la legislación laboral alcanzó gran amplitud: se aprobaron leyes de jornadas máximas, de contratación laboral, salarios mínimos, regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los sindicatos frente a esta línea fue diversa, siendo la más radical la protagonizada por la CNT, que suponiendo que con un gobierno socialista la situación de los obreros mejoraría notablemente, vio cómo las protestas para acelerar esa mejoría eran reprimidas, a veces con resultado de muertes; por este motivo, entendieron que había llegado el momento de poner en práctica lo que siempre habían defendido, la revolución social; así, en varias ocasiones decretaron la huelga insurreccional: una de ellas fue la de Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933, donde los campesinos se apoderaron del pueblo y proclamaron el comunismo libertario, las fuerzas del orden reprimiendo brutalmente el hecho, causando numerosos muertos entre los insurrectos.

5.EL BIENIO CENTRO-DERECHA

En 1933 la inestabilidad, a pesar de los logros de la República en esos dos años, era evidente: reorganización de la derecha en ese año (en febrero se funda la CEDA, en marzo Renovación Española y en octubre Falange Española), la radicalización de la izquierda (no sólo de la CNT, que se echa al monte ya abiertamente, sino del propio PSOE, que apoya la línea dura de Largo Caballero). En las Elecciones Municipales parciales celebradas en abril de 1933, así como en la que tuvo lugar en el Tribunal de Garantías Constitucionales (en septiembre) vencen los candidatos de derecha, por lo que dimitió Azaña, teniendo Niceto Alcalá Zamora que disolver las Cortes y convocar Elecciones Generales. Mientras, Lerroux se hace cargo del Gobierno.

En las nuevas elecciones celebradas el 19 de noviembre de 1933, la proporción de fuerzas se invirtió respecto a las de junio de 1931, siendo ahora la CEDA el partido con mayor número de diputados, con el apoyo de otros partidos de la derecha o del centro. Esto se debió a muchos factores: el intento de la masa neutra del país de mostrar su disconformidad con la labor realizada hasta entonces por la República, la abstención de la CNT, el que los socialistas se presentan separados de los republicanos, la elevada participación de los católicos, el voto conservador de la mujer, etc.

5.1 Las primeras medidas

Aunque gana la CEDA, Alcalá Zamora entregó a Lerroux la jefatura de gobierno para evitar una mayor derechización del país. Quien gobierna en coalición con la CEDA, que aún lidera Gil Robles (pues irá siendo desplazado por Calvo Sotelo). Deciden revisar toda la legislación anterior, anulando la mayoría de las reformas del período anterior: amnistía para los implicados en la sublevación Sanjurjo, revisión de la Constitución, en la que se restringían las autonomías regionales (suspendiendo el Estatuto de Cataluña), contrarreforma de la Ley Agraria del bienio anterior, restablecimiento (y aumente) de la subvención al clero y la enseñanza religiosa, anulación de la legislación sobre salarios (que sufren un retroceso), sustitución de muchos funcionarios públicos de izquierda por otros de derecha… Es decir, que ahora se benefician los sectores que se habían sentido perjudicados anteriormente, y viceversa. Este giró llevó a la radicalización de varios sectores de la sociedad:

-Del movimiento obrero y del socialismo. Desilusionados con esa república burguesa, los socialistas pasaron a una oposición cada vez más directa, decidiendo que había llegado el momento de que el proletariado tomara el poder para poner en marcha la revolución socialista. Con esta intención montaron la “Alianza Obrera”, que agrupaba a socialistas, anarquistas y comunistas. Además, hay que tener en cuenta que el paro se había disparado…

-Los militares se dividen en dos bandos: los de derecha crean la UME (Unión Militar Española), que contactan con falangistas y monárquicos; y los de izquierda fundan la UMRA (Unión Militar Antifascista Republicana), como réplica a la anterior.

-También se radicalizan los partidos, tanto de izquierda (como el PSOE, según indicábamos) como de derecha (la CEDA, y se une Falange con las JONS; contactan con Mussolini, etc.).

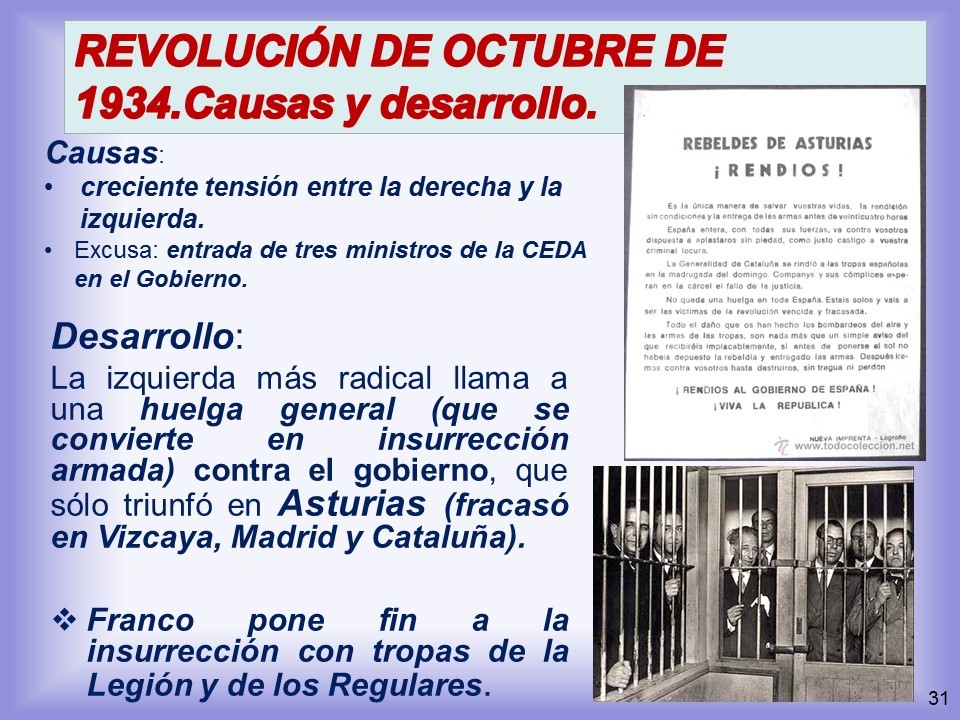

5.2 La Revolución de Octubre (o de Asturias) de 1934

Gil Robles exige la entrada de la CEDA (claramente parafascista y antirrepublicana, que no se adhiere al régimen) en el Gobierno, para concluir la «rectificación». En vista de ello, Lerroux incorpora a tres ministros cedistas. En la noche de ese día, la UGT y el PSOE deciden pasar a la acción (el fascismo estaba en auge en casi toda Europa), declarando la Huelga General en todo el país (que se inicia el día 5). También reciben el respaldo de los partidos republicanos en defensa de la legitimidad.

El paro y la revolución fue muy variable en el país: en el País Vasco, tras estallar, es dominada pronto. En Madrid también fracasa, siendo detenidos numerosos dirigentes del PSOE. En Cataluña, Lluis Companys proclama el Estat Català, dentro de una República Federal Española; lo que equivalía a ponerse al margen de la Constitución, por lo que el Gobierno suspende el Estatuto de Autonomía. Pero fracasa porque la CNT no entra en la Alianza Obrera, y porque el gobierno de la Generalitat se niega a conceder armas a los insurrectos.

En Asturias, los hechos alcanzan mayor trascendencia, dando lugar a la Revolución de Asturias: la primera revolución socialista de España, de carácter proletario, obrera. Los socialistas, ugetistas y cenetistas forman la Alianza Obrera, o UHP (Unión de Hermanos Proletarios). Y, secundando la Huelga General, el mencionado 5 de octubre comienza en la cuenca minera: asaltan los cuarteles (como el de Sama y Mieres) y el primer intento de conquistar Oviedo. Después toman la fábrica de armas de Trubia, que les facilitan la toma de Oviedo, a la vez que se unen los obreros en Gijón y Avilés, y se constituye en Mieres el Comité Revolucionario. El dominio alcanzará a casi todo el Principado, que se reorganiza de forma revolucionaria: las fábricas son incautadas; controlan el abastecimiento, la sanidad y las minas; crean un ejército proletario, etc.

Asesorados por Franco desde Madrid, los regulares y la Legión desembarcan en Gijón, la toman y marchan hacia Oviedo, que también es conquistada. El 17 de octubre ya está sofocada la rebelión y el 19 se rinden todos los mineros. Los métodos empleados por el citado general fueron poco éticos, aunque muy efectivos: colocaba a los rehenes y prisioneros en vanguardia…

Los resultados fueron escalofriantes: 1.335 muertos: 1.051 revolucionarios y 284 miembros de las fuerzas de orden y del ejército. 2.951 heridos (2.051 obreros y 900 gubernamentales), 30.000 prisioneros, para los que hubo que habilitar campos de reclusión especiales (destacando las detenciones de Azaña, Largo Caballero) y la posterior represión, con numerosos condenados a muerte. Precisamente, este tema divide al PRR y a la CEDA. Incluso, Lerroux y Gil Robles temen que las ejecuciones compliquen la situación (que se conviertan en mártires…).

A todos estos problemas se une otro de carácter económico, con problemas derivados de la crisis mundial y un escándalo financiero en el que se vieron implicados varios ministros del partido de Lerroux (estraperlo). Otro conflicto, de índole social, en 1935, estalló cuando el ministro de Agricultura presenta la Ley de Reforma de la Reforma Agraria que pretendía derogar la expropiación de los señoríos y de las tierras de la grandeza sin indemnización la vez que se anulan las ya efectuadas y se rebaja el presupuesto para el IRA (50 millones). No tendrá oposición, ya que los socialistas se habían retirado del Parlamento.

6.EL FRENTE POPULAR: FEBRERO DE 1936-JULIO DE 1936

6.1 La victoria electoral del Frente Popular

El 7 de enero de 1936, Alcalá Zamora decreta la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 16 de febrero. Por eso, el 15 de enero se firma el pacto del Frente Popular: Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE (con UGT), PCE, JJSS, Partido Sindicalista y POUM. Siguiendo la consigna de la Internacional Comunista, que propugnaba la formación de frentes populares en todos los países ante el creciente avance del fascismo. La CNT (que ya cuenta con millón y medio de afiliados, cifra similar a la UGT) no se une, pera lo votará en febrero.

Entre sus promesas estaban la libertad para los presos políticos (lo que agrada a CNT), restablecimiento del Estatuto de Cataluña (ampliable a otras Comunidades), indemnización a las víctimas de la Revolución de Asturias, reemprender la Reforma Agraria de 1932 (con prioridad), política de obras públicas; impulso a la enseñanza primaria y media, abierta a todas las clases sociales y con democratización de la superior; etc.

Resumiendo: restaurar la legislación de los inicios de la República, en un pacto de izquierda con un programa reformista, pero no revolucionario (ni tierra, ni banca serían nacionalizados).

El 16 de febrero se celebraron las Elecciones Generales, con tranquilidad (salvo incidentes aislados). Además del Frente Popular, destacará el bloque derechista, compuesto por la CEDA y los monárquicos de Renovación Española. Falange no se une, aunque sólo contaba con unos 25.000 afiliados. La participación fue superior al 70 % y dio la victoria al Frente Popular (obtuvo el doble de diputados que el Bloque Nacional, y cinco veces más que el Centro): sobre todo en las zonas dominadas por el latifundismo y en todas las ciudades mayores de 150.000 habitantes; gracias al sistema electoral vigente, que premiaba a las mayorías (pues, el número de votos estuvo más igualado). La derecha acusó al Frente Popular de numerosas anomalías o pucherazos, por lo que no acepta los resultados, solicitando que se anularan esas elecciones.

6.2 El gobierno del Frente Popular

En vista de los resultados Azaña forma Gobierno republicano de izquierda, que representaba a la pequeña burguesía y clases medias. Se llevan a cabo varias de sus promesas: Franco cesa como Jefe del Estado Mayor Central, siendo destinado a Canarias; amnistía penal para los presos políticos, unos 30.000; amnistía laboral, con readmisión forzosa para los obreros despedidos por motivos de huelga o ideas políticas, con derecho a indemnización; es restablecida la Generalitat catalana, siendo liberado Companys; impulso a la Reforma Agraria, autorizando los asentamientos necesarios por causas de utilidad pública, lo que origina numerosas invasiones de fincas.

Pero hay una oposición general contra Alcalá Zamora, presidente aún de la República, desde la CEDA y el Frente Popular, por lo que el Parlameno votó su sustitución en abril por Manuel Azaña, que contó con el apoyo de toda la izquierda y centro, y eligió a Casares Quiroga como jefe de Gobierno. Fue un error ya que se origina la radicalización de la República y se priva al Gobierno de la única persona que aglutinaba al Frente Popular (Azaña). Realmente, sirvió para agudizar más aún las diferencias entre las dos Españas. El alzamiento es ya inminente, pues la derecha ha perdido el poder político y teme perder el económico ya que el país se dirige hacia una revolución agraria, hacia una república de trabajadores. Además, el capital extranjero no ve con buenos ojos un gobierno de izquierda en España, en defensa de sus intereses (minas, bancos, fábricas, etc.). Con la Falange constituida como una fuerza de choque paramilitar, recurriendo también a la violencia, se intensifica la conflictividad y proliferan los atentados en ambos bandos.

6.3 Crecimiento de la tensión: hacia la guerra

Existen además problemas con los militares, sobre todo con los altos mandos (los oficiales, especialmente los de Marina y Aviación, apoyaban la República); ya que los sucesivos gobiernos, en lugar de apartarlos del poder, los destina a puntos claves: Franco a Canarias, Goded a Baleares, Mola a Navarra, etc. Ante el deterioro del orden público, temiendo una revolución marxista y disconforme con el posible fraude electoral, el ejército (liderado por los generales anteriores), apoyado por grupos políticos de extrema derecha y un considerable sector de la oligarquía económica, empezó a preparar una sublevación contra el régimen establecido.

En esas circunstancias, la chispa que desencadenó la sublevación fue el asesinato de J. Calvo Sotelo (realizado por fuerzas de seguridad, como represalia por el asesinato del teniente Castillo por miembros de la derecha). Así, el 17 de julio de 1936 comenzaba la Guerra Civil en Melilla.