El sector secundario es aquel en el que se aglutinan las actividades económicas que transforman las materias primas en productos elaborados (para su uso final, como la ropa o un automóvil) o semi-elaborados (para ser aún transformados por otras industrias antes de su consumo final, como las vigas de acero o el cemento). Este sector lo compone la minería, la construcción, las fuentes de energía y la industria.

La minería.

La minería es la obtención de materias primas de origen mineral del subsuelo para su aprovechamiento económico. Los minerales se explotan en los yacimientos, que pueden ser minas a cielo abierto o subterráneas.

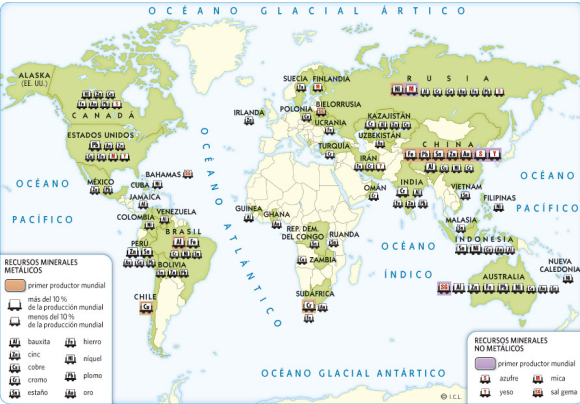

Existen tres tipos de minerales:

Metálicos: por ejemplo el hierro, el aluminio, el cobre, el estaño o el zinc, y otros que llamamos metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Se usan para la industria siderúrgica (del hierro y sus derivados como el acero), la metalúrgica y la química. Estos minerales no son renovables pero sí reciclables.

No metálicos: mármol, azufre sal, arcilla, yeso, pizarra… Se usan en la construcción y la industria química. No son renovables.

Energéticos: el carbón, el petróleo. No son renovables ni reciclables.

La actividad minera conlleva un enorme impacto medioambiental y requiere altos costes, pero aún así sus enormes beneficios llevan incluso que se den frecuentes casos de especulación e incluso el empleo de mano de obra esclava, como es el caso del coltán de nuestros teléfonos móviles.

La Construcción.

La construcción puede ser de obra pública o privada. La obra pública la lleva a cabo el Estado y construye las infraestructuras y equipamientos para las necesidades cotidianas. Su papel no solo es fundamental por esto, sino también por la creación de empleo y por su dinamización de la economía. Ejemplos son las carreteras, los aeropuertos, hospitales, bibliotecas, presas…

La obra privada incluye la construcción de casas, fábricas, centros comerciales… El objetivo de esta es la obtención de beneficios económicos. En España ha habido un crecimiento incontrolado de esta actividad desde 1990 motivado por la especulación, la compra de vivienda y suelo para venderla posteriormente y beneficiarse simplemente del aumento de su precio. Este crecimiento generó una burbuja especulativa de la actividad inmobiliaria. Cuando en 2007 estalló la crisis financiera, los bancos limitaron rápidamente los créditos hipotecarios que la gente usaba para comprar las viviendas, así que ya no se vendieron tantas, lo que provocó que numerosas empresas de la construcción cerraran, generando innumerables despidos. El paro afectó a las familias y su consumo, por lo que la crisis inmobiliaria se extendió a los demás sectores y a todo el país.

Las fuentes de energía.

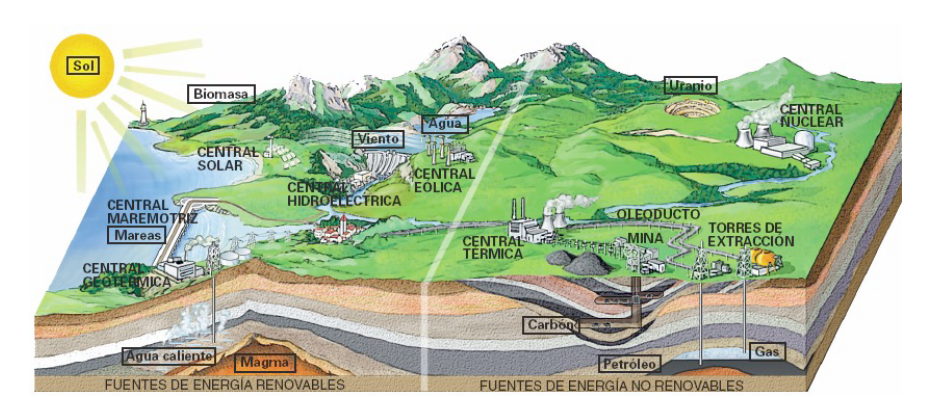

Las fuentes de energía son los recursos naturales que, una vez transformados, permiten la obtención de energía para el funcionamiento de las actividades humana. Son uno de los principales factores estratégicos mundiales y, por tanto, uno de los principales motivos de conflicto. Por su importancia económica se clasifican entre convencionales (las tradicionales: carbón, petróleo, gas natural y nuclear) o alternativas (de uso más reciente y en menor cantidad: solar, eólica, biomasa, mareomotriz y geotérmica). Por su posibilidad de agotamiento, se clasifican entre renovables (hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa, mareomotriz y geotérmica) y no renovables (carbón, petróleo, gas natural y nuclear).

Petróleo y gas natural.

Además de para producir energía, se usan para fabricar plásticos y productos químicos. Suelen encontrase juntos, lejos de los núcleos de población, por lo que requiere un costoso transporte a través de oleoductos y gasoductos kilométricos o de barcos petroleros y metaneros (para el gas natural licuado). Además, el petróleo ha de ser tratado en refinerías (refinado) para su uso.

Los principales países productores son Arabia Saudí, Rusia, EE.UU., Irán y Venezuela. Varios de estos forman la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pese a esto, son las empresas occidentales la que controlan su producción. Los principales consumidores son los países desarrollados y emergentes, como EE.UU., China, Japón, India y la Unión Europea.

Tanto el petróleo como el gas natural son muy contaminantes y además no son renovables, por lo que su agotamiento es inevitable. Los cálculos más optimistas son que quedan reservas para 40 y 65 años respectivamente, a lo que hay que añadir que su consumo aumenta y disminuye la producción, lo que provocará que el precio sea cada vez mayor y probablemente conflictos armados.

Carbón: la energía térmica.

En las centrales térmicas se usa para producir electricidad el carbón, muy contaminante y no renovable, aunque también petróleo, gas natural o madera. La materia prima se quema, lo que calienta agua hasta convertirla en vapor, que al moverse hace girar una turbina que produce la electricidad con su movimiento. Destacan Estados Unidos y China por su producción.

Energía nuclear.

En las centrales nucleares se rompen átomos de minerales radioactivos, como el uranio, lo que genera muchísimo calor que calienta agua, la convierte en vapor y hace girar la turbina. Los peligros de la energía nuclear son inmensos, por los riesgos de fuga radioactiva y el tratamiento de todos los materiales empleados que son altamente contaminantes. Los principales productores son EE.UU y Francia.

Energía hidroeléctrica.

Aunque es una energía convencional, se considera renovable porque pese a que usa el agua no la consume en el proceso de obtener electricidad. Con la construcción de presas se crean embalses, con gran impacto medioambiental, de donde el agua sale a presión y mueve una turbina que genera la electricidad. Los principales productores son Canadá, China, Brasil y EE.UU.

Las energías alternativas.

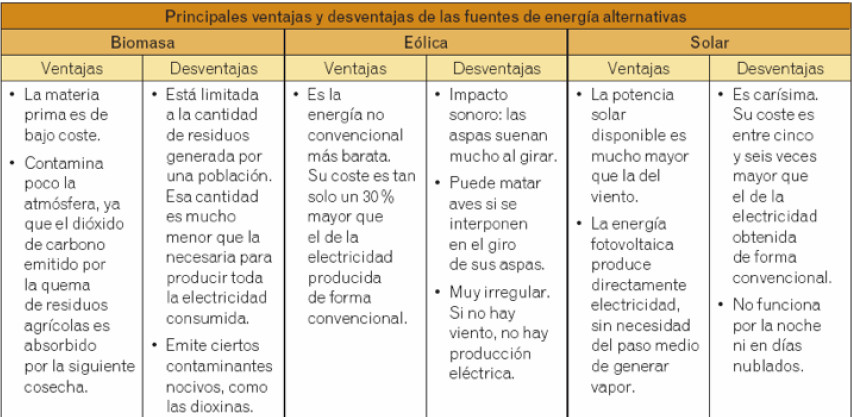

Estas energías tienen como ventaja que usan fuentes renovables, conllevan menor impacto medioambiental y también menor dependencia del exterior, ya que todos los países pueden tener varias de las fuentes empleadas, sin tener que comprarlas a otros países como pasa con el petróleo.

Existen varios tipos:

Biomasa: es aquella que usa residuos orgánicos (madera, hojarasca, residuos urbanos…) para provocar gas, que calienta el agua al quemarse para convertirla en vapor y mover una turbina.

Eólica: molinos de viento que transforman la fuerza del viento en electricidad con aerogeneradores. Solar: existen dos tipos: la térmica que usa hornos solares para calentar agua y obtener vapor para mover la turbina, y la fotovoltaica, que usan paneles de silicio para producir electricidad con la radiación solar.

Geotérmica: usa el calor interno de la tierra para producir electricidad y calefacción.

Mareomotriz: emplea el movimiento de las olas y las mareas aplicándolo a generadores.

Estas energías también tienen inconvenientes: dependen de las condiciones naturales (que haya viento, costa, suelos con calor…), necesitan altas inversiones por su elevado coste y producen menos electricidad que las convencionales (menor rendimiento.

La actividad industrial.

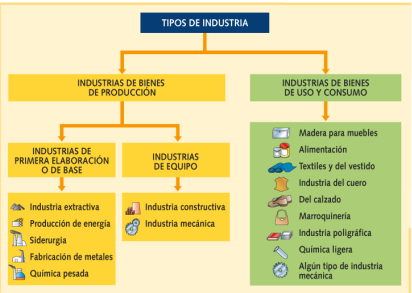

La industria es la actividad económica que aglutina los procesos que transforman materias primas en productos elaborados o semielaborados aplicándoles fuentes de energía y trabajo.

Tipos de empresas industriales.

Las empresas industriales se pueden clasificar de varias formas. Por el destino de la producción se dividen en industrias de bienes de producción también llamada industria pesada, que fabrica bienes de base (producción de energía, siderúrgica, química pesada…) o de equipo (industria constructiva, mecánica…), o industria ligera también llamada industria de bienes de uso y consumo (alimentaria, química ligera, textil, imprenta…).

Por su tamaño se dividen en empresas pequeñas (< 50 empleados), mediana (50-250 empleados) y grandes empresas (> 250 empleados). Por su propiedad se dividen en públicas (del Estado) y privadas (de particulares).

Las revoluciones industriales.

La primera Revolución Industrial.

La industria empezó cuando alrededor de 1780, en Gran Bretaña, James Watt inventó la máquina de vapor. Así se pasó del taller artesanal donde se producía mano a la fábrica mecanizada, que usaba el carbón como combustible. Esto aumentó enormemente la producción y redujo el tiempo empleado, por lo que aumentó también la productividad y la competitividad, especialmente en la industria textil.

Esta productividad se conseguía usualmente a costa de empeorar las condiciones de trabajo de la clase obrera para obtener el máximo beneficio. Además de cambiar profundamente el paisaje de las ciudades, la industrialización consolidó el capitalismo y el dominio de la ley de la oferta y la demanda en la economía.

La segunda Revolución Industrial.

A partir de 1870 la producción se intensificó con nuevas industrias, cada vez más grandes, gracias a nuevos inventos como el automóvil, nuevas fuentes de energía como el petróleo, el uso generalizado de la electricidad y nuevos modelos de producción como la cadena de montaje, en la que cada empleado realiza una (o muy pocas) labor específica y especializada, pasando el producto semiterminado al siguiente operario para que realice otra operación concreta, y así hasta que el producto es terminado. Otros países se sumaron al dominio británico de la industria, como Alemania, Japón y, sobre todo, EE.UU.

También sirvió para consolidar el nuevo modelo social, la sociedad de clases, donde la riqueza marcaba el nivel social. Los propietarios de las fábricas formaban la burguesía y los que trabajaban en ellas el proletariado.

La tercera Revolución Industrial.

La industria moderna ha sufrido grandes e intensos cambios desde las últimas décadas del siglo XX. La producción (la manera de fabricar) ha cambiado radicalmente, automatizándose y sofisticándose, gracias en especial al desarrollo de la informática y de la robótica. Debido a ellas actualmente se produce más que nunca pero con menos mano de obra. Se emplean nuevas tecnologías e incluso nuevos materiales como el grafeno de casi infinito potencial.

Las telecomunicaciones se han convertido en una parte esencial en todo el proceso, con la revolución que supuso Internet especialmente, y, relacionado con esto, la publicidad, la rapidez en adaptar la producción a las necesidades del mercado y la capacidad de innovación son también fundamentales.

Todo esto ha permitido flexibilizar la producción (menos leyes que la regulen y controlen a las empresas), generando a menudo precariedad y abaratamiento del trabajo, e incluso que se llegue a la flexibilidad geográfica, cuando se reparten las distintas fases de la producción por distintos lugares de todos los continentes, algo propio de la economía globalizada. La globalización es un proceso en todos los ámbitos que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos lugares del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas.

Localización y deslocalización industriales.

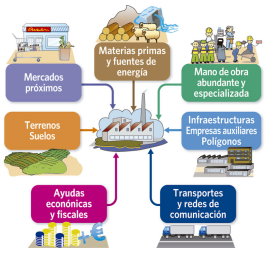

Factores tradicionales de la localización industrial.

Hasta la tercera revolución, lo que hacía que las fábricas se establecieran en unos sitios y no otros (los factores de localización) eran muy sencillos. Las industrias se asentaban cerca de sus fuentes de energía (de los yacimientos o de los lugares donde se importaran, como los puertos para petroleros), de las materias primas que necesitase y de las ciudades para disponer de abundante mano de obra y de un mercado donde vender sus productos. Cuanto más cerca de estos recursos, menos costaba el transporte y más competitivas podían ofreciendo mejores precios.

Con el aumento de la especialización de la producción, las empresas industriales empezaron un proceso de uniones, absorciones y fusiones que llamamos concentración empresarial, llegando a crearse grandes gigantes empresariales. Buscaban así reducir gastos, repartir costes, aumentar la producción o incluso controlar los mercados. La concentración puede ser horizontal, cuando se unen varias empresas dedicadas a lo mismo, o vertical, cuando se asocian varias empresas complementarias (por ejemplo, una empresa algodonera se une a una textil para complementarse).

Factores actuales de la localización industrial.

En la industria actual las cosas han cambiado. La localización tradicional se mantiene aún si sigue siendo rentable, pero si la mano de obra que se necesita es abundante y requiere poca cualificación, a menudo la producción se desplaza a los países más pobres, mientras que si se requiere una tecnología más avanzada y por tanto menos mano de obra pero más cualificada, se localiza en los países más ricos.

Este fenómeno de trasladar la producción o sus fases a otros países más baratos se llama deslocalización. Se busca mano de obra más barata, con menores salarios, generalmente a costa de la falta de derechos laborales en condiciones de esclavitud, incumpliendo incluso los derechos humanos más básicos, como las fábricas de ropa barata del sur y sudeste asiático, que posteriormente se vende en países como el nuestro. Este menor coste de la producción suele deberse también a que son países sin apenas restricciones para proteger el medio ambiente, por lo que los desechos sobrantes y las emisiones contaminantes no se han de tratar, abaratando entonces la producción. Lo más característico este fenómeno es que pese a que la producción está en estos países más pobres, las sedes de las direcciones de las empresas se encuentran en los países más pobres.

Los países más frecuentes donde se ha llevado la producción deslocalizada son: China, Taiwán, Corea del Sur, México, Bangladesh, India, Brasil, Nigeria, Malasia, Vietnam, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Camboya y Sudáfrica.