La Monarquía de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera

La II República

La Guerra Civil

INTRODUCCIÓN

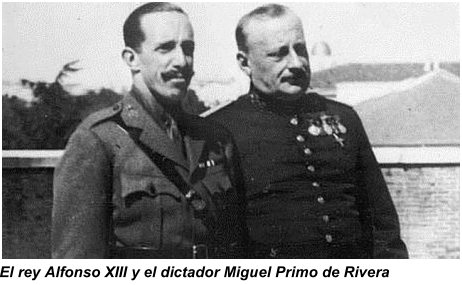

En las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con la mayoría de edad del rey Alfonso XIII, los intentos reformistas de los partidos dinásticos para regenerar el sistema político español fracasaron y la Restauración entró en su crisis definitiva. En 1923, y en un contexto internacional propenso a las soluciones autoritarias, el general Primo de Rivera instauró una dictadura.

El declive de la dictadura condujo al derrocamiento de la monarquía y, en 1931, se proclamó la República. Los gobiernos republicanos emprendieron un programa de reformas (militar, agraria, religiosa y territorial) que encontró la firme oposición de los grupos sociales más conservadores.

El conflicto entre los partidarios de las reformas y los que se oponían a ellas estalló en julio de 1936, dando lugar a una cruenta Guerra Civil que duró tres años y finalizó con el establecimiento del régimen dictatorial del general Franco.

8.1- LA CRISIS DE LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII.

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) coincidió con una época de conflictividad política y tensión social. El desastre del 98 desacreditó a los viejos partidos del turno dinástico y extendió la necesidad de reformar la vida política acabando con la corrupción y el caciquismo (regeneracionismo).

Conservadores y liberales se propusieron llevar a cabo un programa de reformas. Pero su división interna en diferentes fracciones políticas enfrentadas imposibilitó la estabilidad política y la solución de los problemas.

Aunque la alternancia en el poder se mantuvo vigente, los partidos del turno dinástico fueron perdiendo influencia, mientras que la oposición se fortalecían el republicanismo, los grupos catalanistas, el socialismo (PSOE) y su sindicato (UGT) y los anarquistas consolidaron su presencia en las zonas industriales.

En 1917 estalló un amplio movimiento de protesta, sobre todo por el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares ante el aumento de los precios propiciado por la coyuntura económica derivada de la Primera Guerra Mundial. Esta situación de revuelta generalizada era un reflejo del deterioro de la vida política y social, y aunque el gobierno consiguió reprimir las huelgas y pactar con militares y políticos, se evidenció la grave crisis del sistema.

El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y la intransigencia de los patronos desencadenaron una época de movilizaciones obreras y campesinas. En el campo andaluz, los jornaleros promovieron huelgas, ocuparon tierras y repartieron latifundios. En las zonas industriales, especialmente en Cataluña, los trabajadores industriales promovieron una serie de huelgas reivindicando mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Se llegó así a una auténtica guerra social en la que murieron trabajadores, dirigentes sindicales, empresarios y fuerzas del orden público a manos de pistoleros de ambos bandos.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)

En 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con el consentimiento de Alfonso XIII y el apoyo de las organizaciones patronales y de los grupos políticos conservadores, protagonizó un golpe de Estado que dio paso a una dictadura militar. El golpe militar se justificó con el argumento de que el sistema parlamentario y constitucional español estaba desprestigiado y era incapaz de garantizar el orden social y de frenar la revolución social que se avecinaba.

El nuevo régimen instituyó una dictadura militar, suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y destituyó a todos los cargos electos (diputados, alcaldes…). Además, se prohibieron todos los partidos políticos y algunos sindicatos, se censuró la prensa, se limitó la libertad de enseñanza, se persiguió a los intelectuales contestatarios y se ilegalizaron las organizaciones revolucionarias y se persiguió especialmente a la CNT y al Partido Comunista de España.

También se suprimió la Mancomunidad de Cataluña y se prohibieron las expresiones públicas de los nacionalismos catalán y vasco, mientras se relegaba al ámbito privado cualquier lengua que no fuera la castellana.

Aprovechando la buena coyuntura económica internacional de los primeros años veinte, el régimen llevó a cabo un programa de economía dirigida que fomentó las obras públicas y los monopolios del Estado (Telefónica, Campsa…).

Las repercusiones de la crisis económica internacional de 1929 pusieron fin al crecimiento económico y el clima de oposición a la dictadura aumentó considerablemente. Falto de apoyos, el dictador dimitió en enero de 1930.

8.2-LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

En abril de 1931 se celebraron unas elecciones municipales, que fueron percibidas por la opinión pública como un plebiscito entre monarquía y república. Los resultados electorales otorgaron un mayor número de concejales a los partidos monárquicos. Sin embargo, el triunfo republicano en las grandes ciudades y en las regiones industriales evidenció un deseo de cambio político. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII suspendió la potestad real y abandonó el país hacia el exilio.

El 14 de abril de 1931 se proclamó la República y en junio de 1931 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron la mayoría a la coalición republicano- socialista. La primera gran tarea de las nuevas Cortes fue elaborar una Constitución, que fue aprobada en diciembre de ese mismo año.

La Constitución tenía un carácter democrático y progresista, pero no obtuvo el consenso de los partidos conservadores, que no aceptaron algunos de los artículos referentes a las cuestiones religiosa y autonómica.

Podemos destacar los siguientes principios:

El Estado se configuraba de forma integral pero aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.

El poder legislativo residía en las Cortes, y el ejecutivo, en el Consejo de Ministros y en el Presidente de la República. Se asentaba la independencia del poder judicial y se creaba un Tribunal de Garantías Constitucionales.

Por primera vez, se establecía el sufragio universal masculino y femenino.

Proclamaba la aconfesionalidad del Estado, se respetaban todos los cultos y creencias y se permitía el matrimonio civil y el divorcio.

Reconocía los derechos individuales y se establecían amplias libertades públicas, que garantizaban la igualdad ante la ley, la educación y el trabajo. Se respetaba el derecho a la propiedad privada, pero se facultaba al gobierno para expropiar bienes considerados de utilidad pública.

8.2.1 Bienio Reformista (1931-1933) Las reformas republicanas

El nuevo gobierno integrado por la coalición republicano-socialista tenía como objetivos dar solución a algunos de los graves problemas pendientes desde el siglo anterior y modernizar la economía y la sociedad españolas.

En primer lugar se emprendió la reforma del ejército con la intención de modernizar una institución atrasada técnicamente, con un exceso de mandos en relación a la tropa y con la mayoría de oficiales contrarios al régimen republicano.

Con la reforma religiosa se intentó disminuir el peso de la Iglesia católica y su influencia en la educación. Paralelamente se realizó una reforma educativa que promovía una educación laica, obligatoria y gratuita. El Estado asumió la responsabilidad de la escuela pública.

También se procedió a una reforma territorial con la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña en 1932.

Finalmente, se abordó la reforma agraria para poner fin al problema del latifundismo y del paro de los jornaleros. La aplicación de la ley fue lenta y dificultosa debido a la burocratización, el escaso presupuesto y la resistencia de los propietarios, que se opusieron frontalmente a su práctica.

La oposición a las reformas.

Desde el conservadurismo: El reformismo republicano tuvo que hacer frente a la oposición de los grandes propietarios agrarios, la jerarquía de la Iglesia católica, una parte del ejército y amplios sectores de las clases altas y medias. Estos grupos temieron perder sus propiedades y el poder que desde siglos venían ejerciendo en la vida española.

Desde el obrerismo: La lentitud de algunas reformas, especialmente de la agraria, exacerbó los ánimos de jornaleros y obreros, que aspiraban a una mayor transformación social. La UGT radicalizó sus posiciones, así como comunistas y anarquistas. Algunos núcleos anarquistas, apostaron directamente por la insurrección armada para transformar de manera revolucionaria la sociedad española. Estas insurrecciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de orden público y supusieron un fuerte desprestigio para el gobierno.

8.2.2 El Bienio Conservador y el Frente Popular (1933-1936)

Los gobiernos de derechas.

En las elecciones celebradas en noviembre de 1933, las primeras en que pudieron votar las mujeres, fueron ganadas por los partidos de derecha (40% de los votos) y de centro (21%). Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, fue el elegido presidente del gobierno con el apoyo parlamentario de la CEDA. (confederación de partidos de derechas)

El nuevo gobierno inició un proceso de desmantelamiento de la obra reformista anterior: paralizó las reformas agraria y militar, modificó la política religiosa, propiciando un acercamiento a la Iglesia católica,

El conflicto estalló en octubre de 1934, a raíz de una remodelación del gobierno que dio entrada a tres ministros de la CEDA. Al día siguiente, la UGT convocó una huelga general que tuvo un escaso seguimiento. Sin embargo, en algunas zonas, como Asturias y Cataluña, se produjeron movimientos insurreccionales.

En Asturias, la revolución tuvo un carácter social. Militantes anarquistas, socialistas y comunistas ocuparon la cuenca minera y proclamaron la revolución social. La revuelta fue sofocada por el ejército y duramente reprimida.

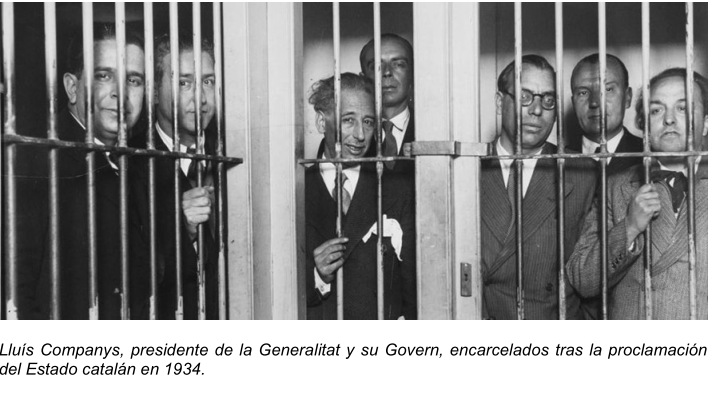

En Cataluña, la Generalitat proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La rebelión, fue rápidamente sofocada y se suspendió el Estatuto de Autonomía.

El Frente Popular (1936)

Las desavenencias entre los partidos de la coalición gubernamental (Partido Radical y CEDA) llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936.

Las fuerzas de izquierda se presentaron agrupadas en el Frente Popular con un programa para recuperar las grandes reformas del primer bienio republicano. La derecha acudió unida y su programa pretendía aumentar el viraje conservador del último bienio y modificar la Constitución.

Las elecciones dieron la victoria, aunque por escaso margen, al Frente Popular. El gobierno de izquierdas reanudó el proceso reformista interrumpido desde 1933.

8.3.-LA GUERRA CIVIL

La división entre derechas e izquierdas, plasmada en el resultado electoral, se dejó sentir en la calle. Los sectores más radicales de la izquierda propugnaban la conveniencia de llevar a cabo una revolución social. La extrema derecha defendía la necesidad de poner fin al gobierno del Frente Popular, mientras una conspiración militar preparaba un golpe de Estado.

Las tensiones desencadenaron un clima de enfrentamiento. Este clima de violencia y confrontación sirvió de pretexto a las fuerzas contrarias a la República para acelerar sus planes golpistas e interrumpir por las armas el proceso reformista republicano.

El estallido de la Guerra Civil

El 18 de julio en la Península, un sector importante del ejército. La sublevación (alzamiento) contó con el apoyo de los grupos sociales que se habían opuesto a las reformas republicanas y de las organizaciones políticas antirrepublicanas. Los insurrectos constituyeron una junta de altos cargos militares, con la intención de «restablecer el orden» y acabar con el Frente Popular.

Se mantuvieron fieles al gobierno republicano algunos núcleos del ejército y de la Guardia Civil, la mayoría de la Guardia de Asalto, las clases populares y parte de las clases medias. Para frenar a los rebeldes y defender la legalidad, se entregaron armas a las milicias de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular. La división de España en dos zonas supuso el inicio de una Guerra Civil.

La internacionalización del conflicto

El estallido de la Guerra Civil española alcanzó una gran repercusión internacional, debido a la tensa situación política que vivía Europa a consecuencia de la política expansionista del fascismo italiano y el nazismo alemán.

Aunque para no agravar la tensión europea, Francia y Gran Bretaña impulsaron una política de neutralidad y no injerencia en la guerra española (Comité de No Intervención), a la que se sumaron otros países europeos. Sin embargo, los gobiernos italiano, alemán y portugués dieron su apoyo a los franquistas.

La «no intervención» perjudicó a la República, que se encontró sin la ayuda de las democracias europeas, pues Francia cerró su frontera y Gran Bretaña decretó un embargo total a la República. Ante esta situación, la URSS se convirtió en el único apoyo al gobierno republicano, proporcionando armas y asesores militares. La causa republicana recibió una oleada de solidaridad internacional y miles de voluntarios de diversos países llegaron a España para combatir en defensa de la legalidad republicana en las Brigadas Internacionales

Las dos zonas enfrentadas

La zona republicana: la revolución social

El hecho de que la defensa de la República estuviese, en gran parte, en manos de los militantes de los partidos y los sindicatos de izquierda, provocó una situación revolucionaria y el colapso del Estado republicano. Ante la rebelión militar de julio de 1936, el gobierno republicano disolvió el ejército tradicional y confió la defensa de la República a las milicias de partidos y sindicatos de izquierdas que se habían formado espontáneamente.

Los comités obreros ocuparon y colectivizaron fábricas y confiscaron las tierras de los latifundistas para repartirlas entre grupos de campesinos. Igualmente, se desató un virulento anticlericalismo: los sacerdotes fueron hostigados, y las manifestaciones religiosas, consideradas antirrevolucionarias. Todo símbolo aristocrático, burgués o religioso fue perseguido como enemigo y, en ocasiones, fue causa de encarcelamiento o muerte.

Los fracasos militares de la República ahondaron la división dentro de las fuerzas republicanas. Republicanos y parte de los socialistas y comunistas defendían la necesidad de frenar el proceso revolucionario para dar prioridad al esfuerzo bélico y ganar la guerra.

La zona sublevada: una dictadura militar

En la zona controlada por los rebeldes, todos los esfuerzos estaban dirigidos a apoyar al ejército para ganar la guerra. Con esta finalidad se estableció un poder militar único, que agrupaba a todas las fuerzas políticas que luchaban contra la República.

El nuevo Estado, que pretendía acabar con la democracia, se inspiraba en el fascismo (obediencia ciega al caudillo, desprecio del liberalismo y el parlamentarismo, exaltación de la violencia…). Así, Franco concentraba en su persona todos los poderes y defendía una dictadura estructurada alrededor del ejército, que se erigía en garante de los valores tradicionales y católicos de España. Uno de los primeros objetivos de las nuevas autoridades franquistas fue acabar con las reformas republicanas.

En las zonas dominadas por los franquistas se institucionalizó la persecución contra los partidos y sindicatos del Frente Popular o los sospechosos de simpatizar con la causa republicana. Esta represión formaba parte de las directrices fijadas por los dirigentes de la sublevación y buscaba tanto la aniquilación de los vencidos como atemorizar a la población para impedir cualquier disidencia u oposición al nuevo Estado. La represión (detenciones, encarcelamientos, depuraciones y fusilamientos) tuvo un carácter sistemático y fue llevada a cabo por el ejército, la Falange y las autoridades políticas. Muchas personas ejecutadas durante la guerra fueron enterradas en fosas comunes, sin dejar constancia de su desaparición. La evolución bélica (1936-1939).

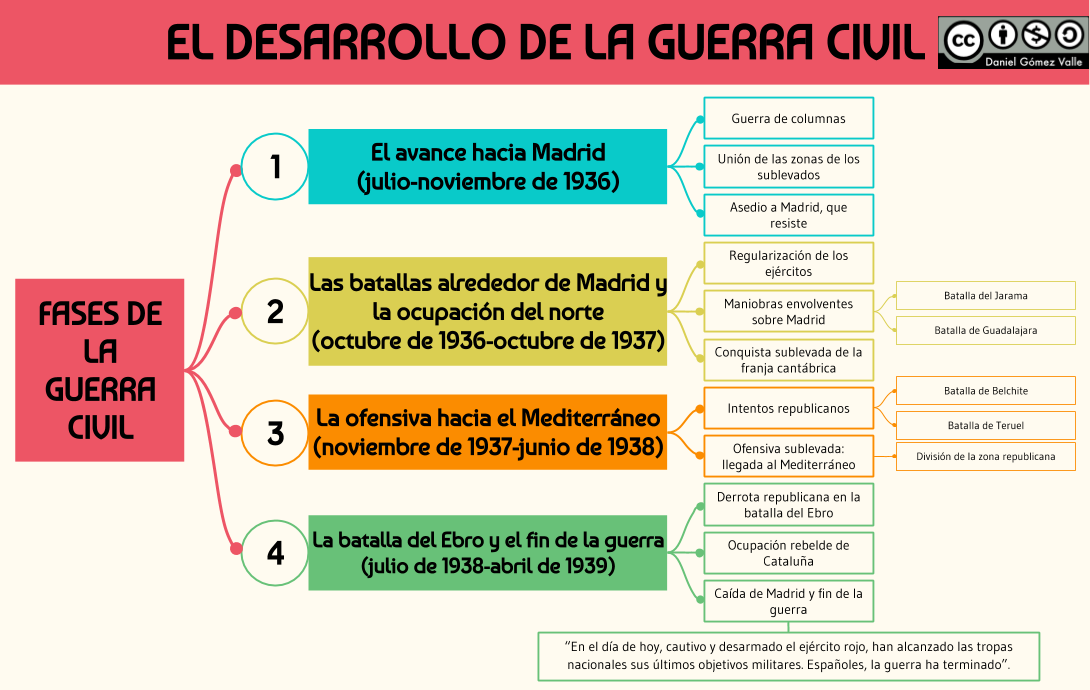

La Guerra Civil duró casi tres meses en los cuales el ejército rebelde, mejor

organizado y equipado, llevó casi siempre la iniciativa. Los republicanos, faltos de una estrategia militar eficaz y de apoyos exteriores, actuaron preferentemente a la defensiva, intentando frenar el avance franquista.

Después de cruzar el estrecho de Gibraltar con la ayuda de aviones italianos y alemanes, los sublevados avanzaron hacia Madrid para tomar la capital. En noviembre tuvo lugar la Batalla de Madrid, pero las fuerzas republicanas consiguieron frenar la ofensiva. Los sucesivos intentos de penetrar en la ciudad fracasaron, y en la primavera de 1937, el alto mando de los sublevados, dirigido por el general Franco, decidió avanzar en otro frente.

Entre abril y octubre de 1937 se libró la Batalla del Norte, cuando el grueso de las tropas franquistas atacó las grandes ciudades de la cornisa cantábrica. Después de una ofensiva republicana conocida como Batalla de Teruel (diciembre 1937), en febrero de 1938, las tropas de Franco reconquistaron la ciudad, avanzaron sobre Aragón y llegaron al Mediterráneo por la zona de Castellón, con lo que Cataluña quedó aislada del resto del territorio republicano. Para impedir el avance de los sublevados, el gobierno de la República concentró todas sus fuerzas en la Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de la Guerra Civil.

En julio de 1938, el ejército republicano cruzó el Ebro para obligar a retroceder al enemigo y seguidamente cayó Cataluña. Sólo Madrid y la zona centro quedaban en manos republicanas. Entre febrero y marzo, los franquistas ocuparon el territorio restante y el 1 de abril de 1939, un parte de guerra anunciaba el fin del conflicto.

Consecuencias de la guerra

La Guerra Civil supuso un gran trauma para la sociedad española, que tuvo importantes consecuencias a largo plazo:

Pérdidas demográficas y económicas. Aunque no hay unanimidad en el recuento de las víctimas de la guerra, se calcula que el número de muertos rondó las 550.000 personas. A esta pérdida hay que sumar los numerosos exiliados que se vieron forzados a abandonar el país (unos 470.000). En pocos meses regresaron a España alrededor de la mitad de los fugitivos; el resto inició un largo exilio en Europa o América Latina. La guerra comportó también la destrucción de un buen número de infraestructuras y vías de comunicación. Además, la producción agraria e industrial descendió notablemente.

Pérdida de la democracia y de las libertades políticas. El franquismo implantó una dictadura militar que puso fin a la tradición liberal y parlamentaria iniciada en el siglo XIX.

Ruptura de la convivencia. El enfrentamiento y la violencia dejaron unas heridas en la sociedad española que tardaron en cicatrizar. La división entre vencedores y vencidos se mantuvo a lo largo de todo el franquismo, que siempre se opuso a cualquier intento de reconciliación entre españoles y al regreso de los exiliados.