7.1 La crisis de los años treinta.

7.2 Las consecuencias de la crisis. La depresión de los años 30

7.3 Europa en el periodo de entreguerras. El auge del fascismo

7.4 El fascismo italiano

7.5 El nacionalsocialismo alemán

7.1. LA GRAN DEPRESIÓN Y LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA.

El sistema económico mundial había salido maltrecho de la primera guerra mundial. Tras unos primeros años de serias dificultades, la economía pareció recuperarse de forma vigorosa en la segunda mitad de los años veinte. Sin embargo, la recuperación fue ilusoria. El crash de la Bolsa neoyorkina derrumbó la cotización de las acciones y abrió una crisis que rápidamente se extendió al resto de la economía norteamericana. La aparente prosperidad de los años veinte ocultaba dos problemas que finalmente desencadenaron la crisis: la superproducción y la especulación.

La contracción del comercio estadounidense y la repatriación de capitales americanos extendieron rápidamente la depresión por los países europeos. Las consecuencias sociales (paro) y políticas (ascenso de las posturas extremistas) fueron catastróficas para nuestro continente y coadyuvaron al estallido de la segunda guerra mundial.

En EEUU, el nuevo presidente Roosevelt ensayó un nuevo programa, el New Deal, que acabó con el liberalismo clásico. En adelante, el estado intervino activamente para sacar al país de la depresión.

¿Cuáles fueron las causas de la depresión?

El debate entre los historiadores y economistas sigue hoy vivo e incluso se ha avivado con la crisis económica iniciada en 2007. Hay, sin embargo, consenso general en señalar dos fenómenos como responsables principales del batacazo económico de 1929.

La superproducción

La guerra mundial había convertido a Estados Unidos en el gran proveedor de todo tipo de productos a los países aliados beligerantes. Al acabar la guerra, el sistema económico europeo comenzó a funcionar de nuevo, lo que incrementó de forma importante la producción mundial.

A esto se le sumaba la ampliación del mercado interno y en la difusión de las ventas a crédito. La publicidad en los periódicos y en la radio contribuía al crecimiento de la demanda.

La producción agrícola aumentó aproximadamente un 20% y más de un 30% la producción industria, sobre todo la siderurgia, la industria química, la construcción, artefactos eléctricos y artículos para el hogar. Pero la industria del automóvil fue la más importante: en 1928 se produjeron 4.300.000 vehículos, es decir, uno de cada cinco habitantes.

La creciente oferta de productos era superior a la demanda posible en unas sociedades donde amplias capas de la población seguían teniendo un bajo poder adquisitivo. Las empresas industriales y los agricultores acumulaban stocks, mercancías en depósito no vendidas, cada vez más difícil de vender.

Esta situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda (superproducción) provocó una clara tendencia hacia la deflación, la caída de los precios, que afloró abruptamente al estallar la crisis en 1929.

La especulación

La Bolsa de Nueva York asistió a una frenética subida del precio de las acciones en la segunda mitad de los años veinte. ¿Cómo fue posible esa subida de las acciones de unas empresas que sumidas en la superproducción tenían crecientes dificultades para vender sus productos? La respuesta se halla en la errónea política crediticia de los bancos norteamericanos que ofrecía créditos muy baratos. Así, muchos particulares pidieron créditos baratos y compraron acciones.

La enorme demanda de éstas provocaba que su precio creciera y creciera. La gente se lanzó a una especulación en Bolsa buscando ganancias rápidas. Evidentemente, el alza bursátil (subida de la cotización de las acciones de las empresas en la bolsa) no correspondía con la realidad de la economía. Esta farsa, esta “burbuja especulativa” terminó por estallar.

Tras varios sustos, el 24 y el 29 de octubre iniciaron una serie de “jornadas negras” marcadas por el desplome del valor de las acciones. En este momento, todos trataron de vender sus acciones lo que aceleró aún más la caída de las cotizaciones.

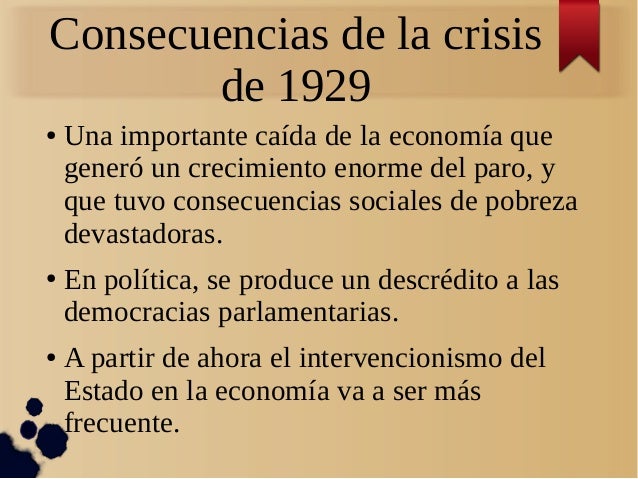

7.2 Las consecuencias de la crisis. La depresión de los años 30

La caída de la Bolsa afectó inmediatamente al sistema financiero. Los bancos no pudieron recuperar los créditos que habían dado a los particulares para pagar acciones, y, lo que aún era peor, tampoco pudieron recuperar las inversiones que habían hecho directamente en Bolsa.

La crisis bancaria corto de raíz el flujo de créditos a la industria y la agricultura, que inmediatamente sufrieron una importante contracción que rápidamente se reflejó en la caída del comercio.

Este colapso económico tuvo un desastroso efecto social: millones de norteamericanos perdieron su empleo en una época en la que el paro llevaba directamente a la pobreza severa. Estados Unidos era el centro del sistema económico mundial.

La crisis que allí se había originado se extendió rápidamente a Europa y el resto del mundo. Las empresas y los bancos norteamericanos trataron de recuperar sus inversiones en Europa lo que inmediatamente repercutió en las economías más importantes de nuestro continente.

La inmediata contracción del comercio mundial agudizó aún más la caída de la economía. El caso de Alemania fue especialmente grave. Su economía dependía estrechamente de la inversión americana y tenía además la carga del pago de las reparaciones de guerra. La crisis social se extendió por Europa.

El paro, especialmente acusado en Alemania, golpeó a las clases medias y trabajadoras. La reacción de los gobiernos nacionales agravó a menudo la situación. El “sálvese quien pueda” fue general. Los países reforzaron sus medidas proteccionistas y toda idea de colaboración internacional fue desechada. El nuevo clima internacional caracterizado por tensiones crecientes abrió el camino que desembocó en la segunda guerra mundial.

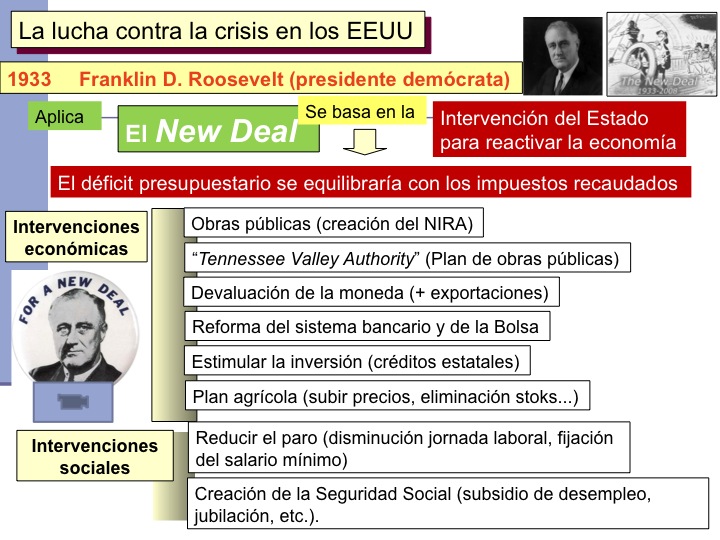

7.2.1 El New Deal de Roosevelt

El candidato demócrata Franklin D. Roosevelt ganó las elecciones norteamericanas en 1929. Inmediatamente lanzó un nuevo programa económico, el New Deal (Nuevo Acuerdo) que se alejó definitivamente de los principios del capitalismo liberal que había dominado el mundo occidental desde el siglo XIX.

El gobierno emprendió importantes inversiones (infraestructuras, agricultura, bancos) para evitar el derrumbamiento del sistema económico, frenar el crecimiento del paro e incentivar el consumo.

Roosevelt completó su política económica con la implantación de un incipiente sistema de seguridad social (subsidios de desempleo) y con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Este nuevo intervencionismo económico suscitó muchas críticas en los sectores más conservadores del país, pero permitió que EEUU fuera saliendo lenta y dificultosamente de la crisis.

7.3.- EUROPA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. EL AUGE DEL FASCISMO

El término “fascismo” es, posiblemente, uno de los más utilizados en la terminología política e histórica.

El fascismo en sentido estricto nació en Italia ligado al movimiento político fundado por Benito Mussolini al acabar la Gran Guerra. El uso del término fascismo se extendió muy pronto para referirse a los movimientos totalitarios de extrema derecha que nacieron en el período de entreguerras en Europa. El ejemplo más relevante fue la versión alemana encabezada por Adolfo Hitler, el nacionalsocialismo o nazismo. En España, la Falange y, en cierta medida, la dictadura de Franco tuvieron rasgos típicos del fascismo.

Por extensión, y a veces incorrectamente, la palabra fascismo se utiliza para referirse a todo tipo de movimientos autoritarios de extrema derecha que han surgido en el mundo en épocas posteriores.

Al igual que el comunismo soviético, el fascismo nació en sociedades desgarradas por la primera guerra mundial. La sociedad de la posguerra fue el caldo de cultivo que permitió el nacimiento de una ideología cruel, responsable en gran medida de la segunda guerra mundial.

Las características del fascismo

El fascismo constituye un fenómeno complejo que adquirió diferentes características según los países. Un ejemplo controvertido es el franquismo que, si bien compartió con el fascismo y el nazismo muchos e importantes rasgos, tuvo algunos elementos diferenciadores, especialmente el peso de la Iglesia Católica, con respecto a los regímenes italiano y alemán. No obstante, podemos distinguir una serie de rasgos comunes al fascismo:

Totalitarismo

El estado fascista fue un estado totalitario. El gobierno y la burocracia estatal trataron de intervenir en todos los ámbitos de la vida, coartando la libertad de los individuos. El estado trató de controlar la escuela, la juventud, la vida laboral y empresarial, el mundo femenino, los medios de comunicación… El partido oficial era la única organización política permitida. El partido (fascista, nacional-socialista) fiscalizaba y regulaba la acción del estado, llegando a confundirse con él.

Antiliberalismo

La libertad, encarnada en los derechos de expresión, asociación o reunión fue contemplada con absoluto desdén por una ideología fascista que defendía los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia. La democracia y el sufragio universal fueron considerados métodos artificiales e inútiles que intentaban igualar la natural desigualdad entre los hombres. Los partidos políticos eran elementos que llevaban al desorden y a la desintegración social

Anticapitalismo

El fascismo tuvo en su origen un carácter anticapitalista. En el caso alemán, el nacionalsocialismo identificó al capitalismo con los financieros y banqueros judíos, calificados como elementos degenerados de la burguesía. Sin embargo, a pesar de la propaganda, Hitler, Mussolini y otros dictadores fascistas recibieron el apoyo del gran capital en su ascenso al poder. Tras alcanzarlo, la alianza con los grandes empresarios se estrechó aún más.

Antimarxismo

La lucha de clases, elemento clave en la visión marxista de la sociedad, chocaba frontalmente con la ideología unificadora, nacionalista y totalitaria del fascismo. Los grupos paramilitares fascistas hostigaron desde un principio a las organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas. Los sindicatos y partidos de izquierda fueron inmediatamente ilegalizados al llegar al poder. El anticomunismo les granjeó la simpatía de muchos miembros de la clase media.

Autoritarismo y militarismo

El fascismo concebía la sociedad como una organización militar. La jerarquía, el mando y la disciplina debían regir el funcionamiento social. Cualquier desobediencia se debía solucionar por la violencia. Los partidos fascistas organizaron desde un principio grupos paramilitares uniformados, los SA nazis, los “camisas negras”, que desde un principio aplicaron la violencia en la actividad política. En concordancia con la exaltación de lo militar, el fascismo promovió los “valores masculinos”. El papel de la mujer quedó relegado al rol tradicional de madre y esposa.

Nacionalismo exacerbado

Los fascismos organizaron su visión totalitaria en torno al concepto de nación. La unidad nacional en torno al estado, al partido único y al líder será la máxima aspiración de la ideología fascista. Este nacionalismo extremo tomó diferentes formas en los distintos países. El nacionalismo de los partidos fascistas derivó inmediatamente en sueños expansionistas. Mussolini soñó con resucitar el antiguo imperio romano y Hitler imaginó el tercer imperio alemán, bajo la dirección de la raza superior germana.

Liderazgo de un jefe carismático

Los partidos y, posteriormente, los estados fascistas se organizaron en torno a la figura de un jefe (Duce, Führer, Caudillo) con poderes absolutos sobre el partido, el estado y la sociedad. El eslogan italiano «Il Duce ha sempre ragione» (el Duce siempre tiene razón) explica por sí solo esa postura irracional de obediencia absoluta al líder. El culto a la personalidad el líder, alimentado por la propaganda, hermana al fascismo con el estalinismo.

Empleo de la propaganda y el terror

Los regímenes fascistas pusieron gran empeño en controlar los medios de

comunicación, especialmente, la radio y la prensa. Tras abolir libertad de expresión y perseguir a cualquier medio que se atreviese a desafiar esta prohibición, los gobiernos fascistas utilizaron masivamente la propaganda para inculcar los valores de su ideología. La gran figura en la manipulación de la verdad y la propaganda alienante fue el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. El que no se convencía por la propaganda, se le convencía por el terror y la represión.

Racismo

La ideología fascista era totalmente contraria a la idea de igualdad (entre los seres humanos, entre los sexos, entre las naciones). En este sentido, el fascismo y, muy especialmente, su versión alemana: el nacional-socialismo fue una ideología radicalmente racista. El nazismo se basaba en una visión racial de la humanidad en la que las razonas superiores, en la cúspide entre ellas la raza aria germana, debía de dominar y esclavizar a las razas inferiores (los eslavos especialmente). Punto y aparte lo constituía lo que los nazis denominaron “infrahombres”, el pueblo judío. El antisemitismo constituyó el eje central de la ideología nazi. El pueblo gitano sufrió también una brutal persecución por parte del nazismo.

7.3.1 EL FASCISMO ITALIANO

Benito Mussolini creó en 1921 el Partido Nacional Fascista. En 1922, apoyándose el miedo de las clases medias a una revolución comunista, Mussolini dio un golpe de Estado (“La Marcha sobre Roma”) que, contando con la simpatía del rey Víctor Manuel III, del ejército y de la burguesía italiana, le llevó al poder en 1922.

A partir de 1924 Mussolini aceleró el proceso de implantación de la dictadura fascista. Abolió los partidos y sindicatos, suprimió cualquier libertad política, y se proclamó Duce. En adelante, la propaganda sistemática llevó a la exaltación de la figura del Duce como líder carismático de la Italia fascista.

El fascismo italiano emprendió diferentes políticas con diferente éxito: Aunque manteniendo el sistema capitalista y las propiedades de la burguesía, el estado fascista intervino activamente en la economía.

Con intención de despertar el nacionalismo italiano inició una expansión territorial en África (Etiopía o Abisinia) y los Balcanes.

7.4 El nacionalsocialismo alemán

Adolf Hitler dirigió el Partido Nacional-Socialista Obrero Alemán desde 1921. Era un partido nacionalista, antisemita y totalmente contrario al Tratado de Versalles. En 1923, durante una corta estancia en la cárcel, Hitler escribió el libro que resume su ideología Mein Kampf (Mi Lucha).

La crisis de 1929 y su brutal repercusión en Alemania permitieron que Hitler se ganara el apoyo del gran capital alemán y amplios grupos de la población. En 1933 fue nombrado canciller e inmediatamente acabó con la democracia alemana, proclamándose Führer (líder, jefe).

Inmediatamente prohibió los partidos, eliminó cualquier tipo de libertad y organizó de forma brutal la persecución de sus adversarios. Los grupos paramilitares del partido nazi, las SA y las SS, y la policía secreta, la Gestapo, organizaron un verdadero régimen de terror.

Al igual que el fascismo italiano, el nazismo implantó el control estatal de la economía, enfocándola hacia el rearme, y se lanzó a una política expansionista, a la que añadió una brutal política racista.

El expansionismo y el racismo nacionalsocialista

Hitler expuso de forma obsesiva dos ideas en su libro Mein Kampf:

La raza aria alemana, la “raza de los señores” (Herrenvolk), es la raza superior y debe dominar a otras razas inferiores. Para ello, debe conquistar territorio, “espacio vital”, para desarrollarse.

Antisemitismo (odio a los judíos) llevado a sus últimas consecuencias. Los judíos eran los culpables de todos los problemas que sufría el pueblo alemán (el tratado de Versalles, la crisis económica, el peligro bolchevique…)

Para llevar a cabo estas ideas, Hitler emprendió una política expansionista, especialmente evidente a partir de 1936, que llevó al mundo a la guerra en 1939, e inició la persecución racial de la población hebrea europea concluyendo con el mayor crimen del siglo XX, el genocidio judío (“el Holocausto”).

El camino hacia la guerra.

1.La remilitarización de Renania (marzo 1936) Hitler dio el primer paso en su plan de demolición del orden europeo surgido tras la primera guerra mundial al anunciar en marzo de 1936 la remilitarización de Renania. Se trataba de una violación del tratado de Versalles. Fue un momento clave. Muchos historiadores coinciden en afirmar que si se hubiera frenado a Hitler en ese momento la evolución de la situación internacional hubiera sido muy diferente. La realidad fue que Francia y el Reino Unido no tomaron ninguna medida práctica.

2. La intervención alemana en la Guerra civil española (julio 1936-abril 1939) En el conflicto español se entrecruzaron los intereses estratégicos de las potencias y el compromiso ideológico de las grandes corrientes políticas del momento. Las potencias fascistas decidieron desde un primer momento ofrecer ayuda a los rebeldes dirigidos por Franco.

3.El Anschluss: la anexión de Austria (marzo 1938) Hitler, austriaco de nacimiento, siempre tuvo como objetivo central de su política exterior la anexión de Austria a Alemania.

4.La Conferencia de Múnich y la anexión de los Sudetes (septiembre 1938) La región de los Sudetes, poblada mayoritariamente por población alemana, había quedado incluida en Checoslovaquia tras los tratados de paz de 1919. El triunfo de Hitler, su victoriosa política exterior y la incidencia de la crisis económica de los años treinta alentaron el desarrollo de un importante movimiento nacionalsocialista en la región.. Ante la creciente presión germana, los líderes de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido se reunieron en Múnich en septiembre de 1938. El resultado, el Pacto de Múnich, fue la máxima expresión de la política de apaciguamiento. El Pacto fijó que Checoslovaquia debía ceder en el plazo de diez días al Reich las zonas donde más de un 50% de la población fuera alemana. Hitler se comprometió a cambio a respetar el resto del territorio checoslovaco.

5.La invasión de Checoslovaquia (marzo 1939) La destrucción de Checoslovaquia abrió finalmente los ojos a los líderes occidentales. Francia y Gran Bretaña se proclamaron su compromiso de intervención militar en caso de que Alemania atacara a Polonia, el siguiente objetivo de Hitler.

6. La cuestión de Danzig y la invasión de Polonia (septiembre 1939) El 28 de abril, Hitler exigió la restitución de Danzig. Polonia se negó a cualquier cesión de Danzig. Se inició una guerra de nervios en la que a las amenazas alemanas se enfrentó la decidida voluntad polaca de resistir, alentada por franceses y británicos. Hitler se aprestó a solucionar a su manera el problema polaco: el ejército alemán invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña declaraban la guerra a Alemania. La segunda guerra mundial había comenzado.