LOS ESPACIOS DEL SECTOR SECUNDARIO

1.El espacio industrial

El sector secundario aglutina a las actividades económicas que se basan en la transformación de las materias primas en productos elaborados (para consumo final) o semielaborados (para consumo de otras industrias) usando una fuente de energía. Incluye actividades como la minería, la obtención de energía, la industria y la construcción. Estas actividades se llevan a cabo en el espacio industrial, un territorio dinámico y heterogéneo.

El sector secundario ocupa, en 2018, al 20,1% de la población activa, y genera en 2019 el 21,9% del PIB nacional, menor que los países más desarrollados de nuestro entorno, pero con gran importancia en I+D+i, generación de empleos y renta e impacto medioambiental.

2.Las materias primas.

Las materias primas son los recursos naturales que la industria transforma en productos elaborados o semielaborados.

2.1 Tipos de materias primas.

Su tipología en base a su origen es diversa:

Las materias primas orgánicas, procedentes de los seres vivos, las obtiene el sector primario. España es deficitaria en algunas importantes como algodón, lino, lana, cuero fino y madera.

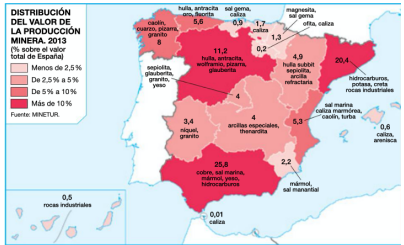

Las materias primas de origen mineral son extraídas y transformadas por la minería y son fundamentales para la industria. Los principales yacimientos los encontramos en las zonas paleozoicas y en las cuencas sedimentarias.

Los minerales metálicos son clave para las industrias básica y mecánica. La producción española es insuficiente, por lo que se ha de recurrir a su importación. Destacan las nuevas explotaciones de cinc y plomo en Huelva y Sevilla, las de cobre en Huelva, wolframio en Salamanca y oro en Asturias.

Los minerales no metálicos se emplean en la industria química, para la producción de vidrios, abonos… En España destacan la glauberita, la sal (gema y marina), el cloruro potásico (Kcl), el cuarzo y la sepiolita, aunque la importación sigue siendo necesaria en varios casos.

Las rocas de cantera se destinan a la construcción y su producción ha sido abundante hasta 2008, pero quedó muy afectada por crisis inmobiliaria. Las más importantes han sido el granito, las calizas, la arena, la grava, la arcilla, el talco y el yeso. Aquellas rocas destinadas a la ornamentación han sobrellevado mejor la crisis. Los minerales energéticos no son abundantes en España. Apenas es significativa la producción de carbón, aunque decrece por la reestructuración del sector debido a su contaminación y nuevos modelos energéticos.

2.2 Los problemas de la minería.

La minería se enfrente a diversos problemas en varios ámbitos. Los problemas económico-sociales se deben al agotamiento y la baja calidad de los filones nacionales, a lo que se suma la dificultad y el elevado coste de su extracción, convirtiendo esta actividad en poco rentable a menudo. Debido a esto se genera una fuerte dependencia del exterior para obtener los recursos minerales, que solo puede ser paliada con el reciclaje de los minerales que sea factible reutilizar. El sector minero está sumergido en una fuerte crisis, de la que se intenta salir reconvirtiéndolo, con el paro que eso implica, y con el incremento de la competitividad de la actividad extractora, lo que pasa inexcusablemente por la inversión en I+D+i, única forma de hacer viable el sector a medio y largo plazo.

Los problemas medioambientales son la sobreexplotación de los yacimientos, la contaminación que provoca (de agua, atmósfera, suelos y ruido) y las importantes alteraciones paisajísticas.

También el patrimonio minero se encuentra en riesgo de degradación e incluso desaparición, tanto los restos materiales (infraestructuras) como los inmateriales (lenguaje, cante…) por lo que se fomenta la rehabilitación y aprovechamiento cultural o turístico, como en las Médulas (León) o en La Unión (Murcia).

3.Las fuentes de energía.

Son los recursos que proporcionan la fuerza para realizar un trabajo. La producción española se limita a la energía térmica con origen en el carbón, la nuclear y algunas de las renovables, mientras que nuestro mayor consumo viene del petróleo y el gas natural, de los que carecemos, por lo que nuestra situación está marcada por fuertes desequilibrios y por una importante dependencia exterior energética, aunque en los últimos años el crecimiento de las energías alternativas está paliando esta situación.

Las fuentes de energía primaria no renovable proceden de recursos que se agotan y aunque tienen fuertes alteraciones medioambientales, son las más empleadas por su capacidad de generar energía y por ser más competitivas. Son el carbón, el petróleo, el gas natural y la energía nuclear.

Las fuentes de energía primaria renovables proceden de recursos no agotables (al menos a escala humana).

Tienen menor impacto medioambiental y no dependen del exterior, lo que junto con su dispersión geográfica favorece el autoabastecimiento, aunque su producción eléctrica es aún menor por falta de tecnología. Son la hidroeléctrica y las llamadas alternativas: solar, eólica, maremotriz, geotérmica y biomasa.

3.1 Las energías no renovables: el carbón.

Se trata de una roca negra estratificada por la descomposición de materia orgánica de origen vegetal. Dependiendo de su antigüedad tendrá más o menos poder calorífico: la antracita y la hulla son más antiguos, y el lignito es de la era secundaria.

Su producción en España está en descenso, aunque tuvo un gran uso durante la autarquía franquista y las épocas de carestía del petróleo, debido al agotamiento y la baja calidad de los yacimientos, a que ha disminuido la demanda industrial y doméstica, y a los elevados costes de explotación que hacen que sea más económico el importado. La producción nacional se localiza en trece cuencas, entre las que destacan la cuenca asturiana-leonesa-palentina, la de Puertollano y la de Teruel. La mayor parte del carbón se importa, sobre todo desde Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Indonesia, Rusia, y Colombia.

Las directrices de la política de la UE han llevado a la reconversión del sector, hacia una minería de carbón que sea más competitiva sin ayudas públicas, acabándose estas en 2019. Hasta 2018 se han dado ayudas para el cierre de las explotaciones no competitivas y la diversificación económica de las zonas mineras afectadas por los cierres. Se mantendrá la producción para garantizar el 7,5% de la contribución al mix energético, ya que es el único combustible autóctono para asegurar el suministro energético en momentos de falta de abastecimiento externo.

El destino del carbón es para la producción eléctrica en las centrales térmicas (80%), aunque cada vez menos, y en menor medida para la siderurgia, la industria cementera y la calefacción doméstica.

3.2 Las energías no renovables: el petróleo

El petróleo es un aceite mineral oscuro de mezcla de hidrocarburos formado por la descomposición de capas geológicas de animales y plantas marinos durante millones de años.

La producción española es insignificante y demasiado costosa, limitándose a la plataforma continental de Tarragona y, anteriormente, a Ayoluengo, en Burgos. Por tanto nuestro enorme consumo de petróleo se abastece de la importación desde Arabia Saudí, Libia, Irak, Nigeria, Venezuela, México, Rusia y Reino Unido. Su transporte se hace por mar en buques y a través de oleoductos, por lo que los riesgos de vertidos y fugas son importantes. A esto se suma la contaminación en su combustión y los peligros de incendios en su tratamiento y transporte, con graves consecuencias medioambientales.

El destino de la producción es la producción eléctrica en centrales térmicas (solo en las insulares), para los transportes, la industria petroquímica (azufre, amoniaco…) y otras industrias (gasóleo, gasolina, fueloil, nafta, lubricantes, queroseno…). Su tratamiento se lleva a cabo en refinerías en las costas (por su importación por mar) y en Puertollano (Ciudad Real).

Su consumo es el más elevado del mix energético, aunque está en retroceso desde 2005 porque su coste variable por las oscilaciones del mercado tiende a ascender, la menor demanda en producción energética, en los transportes y en los usos domésticos, y por la consolidación de otras alternativas más sostenibles o baratas como el gas natural, los vehículos eléctricos, los biocombustibles…

3.3 Las energías no renovables: el gas natural.

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos (destacando el metano) en yacimientos subterráneos a menudo asociado al petróleo.

La producción española es insignificante, limitada al Golfo de Cádiz, por lo que se importa en barcos metaneros y a través de gasoductos desde el Golfo Pérsico, Libia, Argelia, Nigeria, Egipto y Noruega. Dada nuestra dependencia actualmente se estudia el uso de recursos nos convencionales (gas atrapado en los poros de las rocas sedimentarias) en la cuenca cantábrica y la explotación de posibles yacimientos en el Mediterráneo.

Desde 1970 el consumo de gas natural ha ascendido notablemente por su alto poder calorífico, su menor precio y su menor contaminación en la combustión, aunque desde 2005 ha descendido por el mayor uso de fuentes de energía renovables y la crisis de 2008 que ha reducido la demanda.

Su destino está en la producción eléctrica en centrales térmicas o de ciclo combinado (uso doble de gas en turbinas generadoras), la producción eléctrica y térmica en instalaciones de cogeneración, la producción de calor para la industria y los hogares, y la industria petroquímica (etileno, propileno…).

3.4 Las energías no renovables: la energía nuclear.

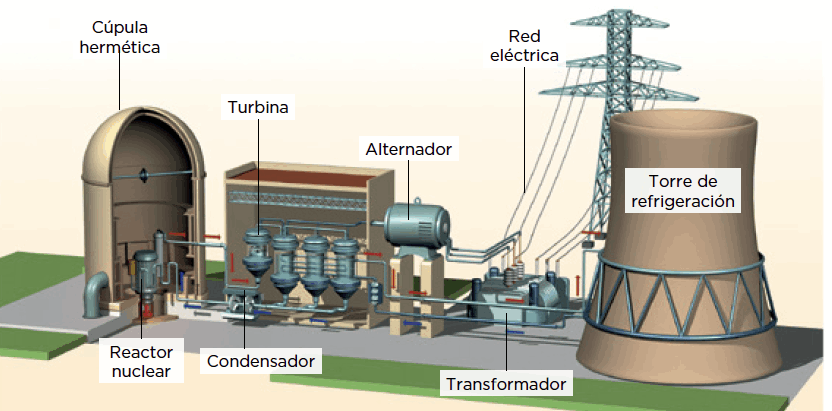

La energía nuclear de fisión obtiene energía de la ruptura de átomos pesados de uranio. Su principal destino es la producción eléctrica, pero también se usa en medicina, en especial en la radiología.

El uranio se importa íntegramente de Níger y con él se abastece a las siete centrales nucleares existentes en España (Ascó, Garoña, Almaraz…) cuya ubicación está determinada por motivos políticos. Desde 1987 existe una moratoria por la que no se construyen nuevas centrales y se deben desmantelar las anticuadas, pero el debate entre los detractores y defensores de este tipo de energía sigue vigente, al menos hasta que otra catástrofe sacuda la conciencia social.

Los problemas de esta energía son enormes, no solo por la dependencia exterior de la materia prima (uranio), sino también porque el riesgo de un accidente tendría consecuencias medioambientales y sanitarias de proporciones incalculables (Chernobyl, Fukushima…), a lo que hay que sumar el problema del almacenamiento de los distintos residuos generados durante el proceso, especialmente de la materia prima, que actualmente se lleva a cabo en una planta especializada en El Cabril (Córdoba), con sus consecuentes riesgos. Sus defensores argumentan que no emite CO 2 y que reduce la dependencia del petróleo, siendo bastante segura su producción.

Actualmente está en proceso de investigación la energía nuclear de fusión, consistente en al unión de isótopos ligeros de hidrógeno, como el deuterio, a altísimas temperaturas. Pero de momento conseguirlo y que sea viable económicamente para la producción eléctrica está lejos, requiere más investigación y tiempo.

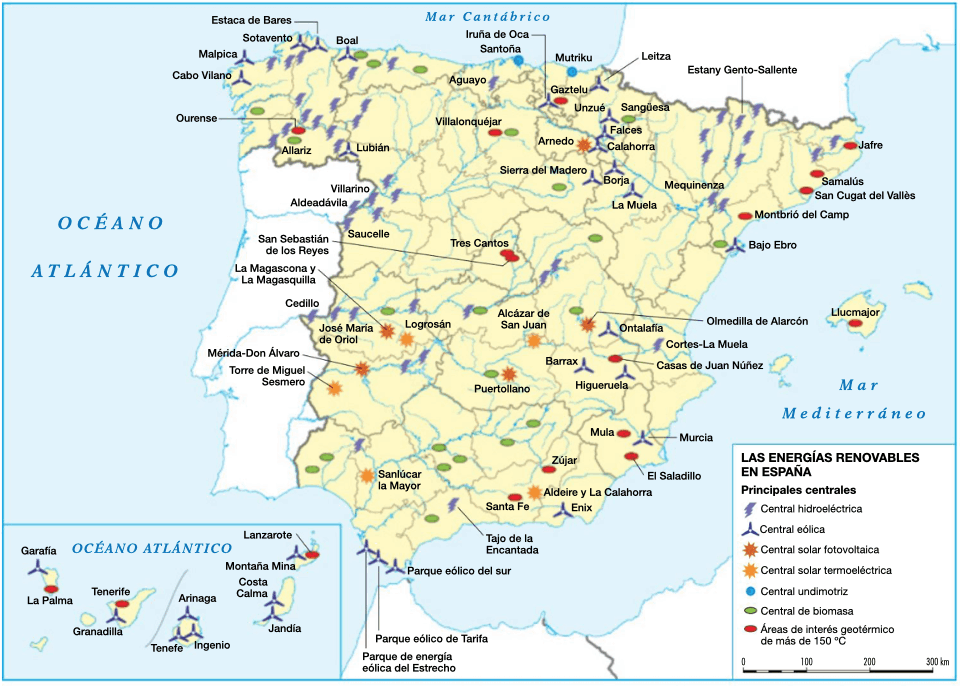

3.5 Las energías renovables: la energía hidroeléctrica.

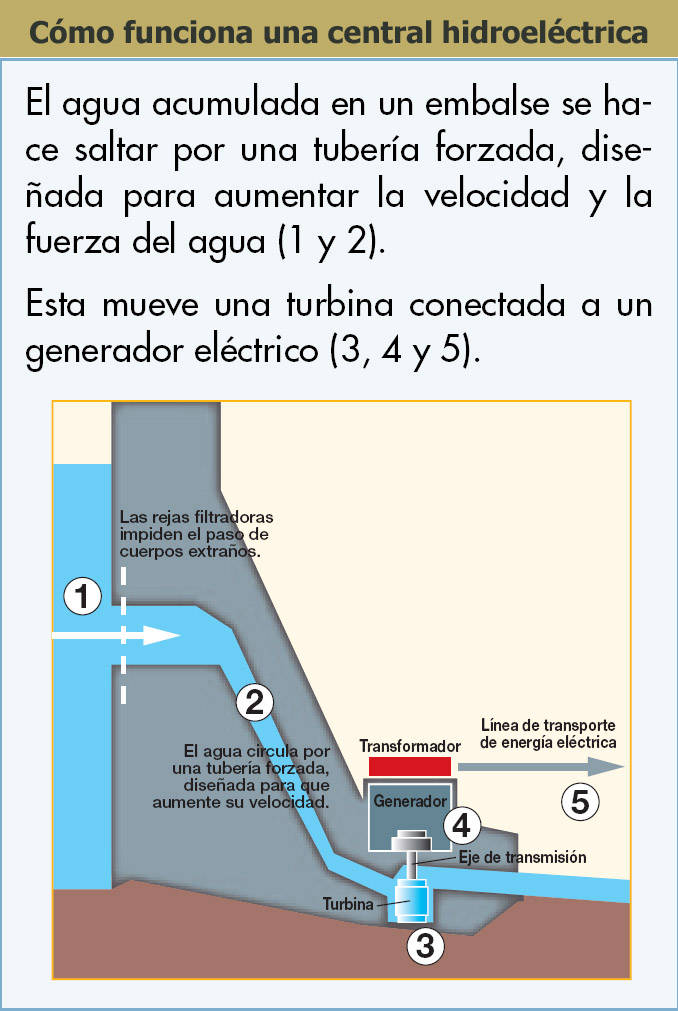

La energía hidroeléctrica es una fuente convencional que usa agua embalsada que por presión mueve una turbina conectada a un generador para la producción de electricidad.

Su producción se estancó desde 1970 debido a la preeminencia de la termoelectricidad, aunque desde 2008 ha sufrido un incremento ante la crisis económica. Tiene una marcada dependencia del medio natural: de la topografía, las precipitaciones y el caudal de los ríos que se embalsan, por lo que las grandes centrales se localizan en el norte peninsular, y en los valles del Duero y el Tajo. Las minicentrales, con menor potencia, se encuentran en Cataluña, Aragón, Galicia y Castilla y León.

3.6 Las energías renovables alternativas.

Están incluidas aquí la solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica y la maremotriz. Su destino principal es producir electricidad y calor. Su implantación ha sido tardía debido a su mayor coste por la insuficiente tecnología, aunque su importancia quedó de manifiesto desde la crisis del petróleo de 1973 y ya que usan recursos inagotables, poco contaminantes y de elevada dispersión, han sido fomentadas desde las diferentes políticas europeas y estatales por ser mucho más sostenibles económica y medioambientalmente.

La energía de biomasa se obtiene de la quema de residuos biológicos agrícolas, ganaderos, forestales, urbanos e industriales (papel, madera…). Se usa para la producción de energía eléctrica o térmica, directamente o tras transformarlos en biogás por su fermentación, a veces conjuntamente con el carbón. También puede transformarse en biocarburantes (bioetanol de remolacha y cereales o biodiésel de girasol y colza). Estas centrales se ubican cerca de sus materias primas, y las comunidades más productoras son Castilla León, Galicia y Andalucía.

La energía eólica utiliza la fuerza del viento para producir electricidad en parques eólicos. Desde 1990 ha experimentado un enorme incremento al mejorar la tecnología empleada, convirtiéndose España en el segundo mayor productor de la UE. Su ubicación depende de las condiciones naturales (relieve, vientos frecuentes…) y la producción más destacada se lleva a cabo en el litoral gallego, el sistema Ibérico, ambas Castillas, Aragón, Canarias y Navarra.

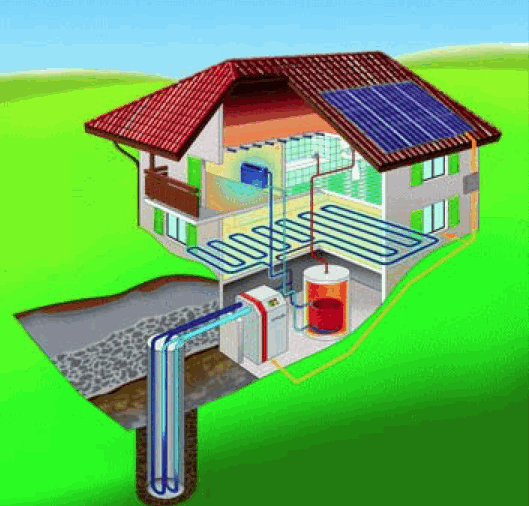

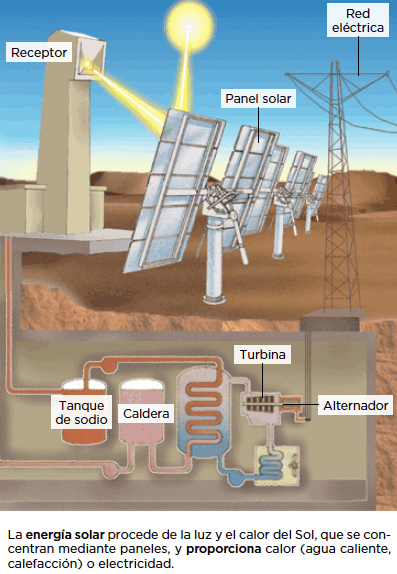

La energía solar usa la luz y el calor del sol. Existen varias modalidades: la energía térmica se usa para producir agua caliente y calefacción y se da en Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares; la termoeléctrica se usa para producir electricidad mediante espejos para producir vapor de agua (horno solar) y se localiza en Sevilla; y la fotovoltaica, que emplea paneles de silicio que convierten la luz solar en electricidad, se localiza en grandes centrales (Toledo, Alicante, Andalucía y Madrid) y en pequeños huertos solares.

La energía geotérmica proviene del calor interno de la Tierra, por lo que el roquedo español hace su producción insignificante. La producción eléctrica, que requiere más de 150º, solo se da en Canarias y en yacimientos artificiales aún en proceso de estudio. La producción térmica es algo más frecuente y se usa para calefacción y agua caliente (30-100º) en Murcia, Galicia, Cataluña.

La energía maremotriz usa los movimientos naturales del mar (oleaje, mareas). En España tiene escasa implantación, solo en centrales unidimotrices en la costa cantábrica, como la de Santoña, y se prevén otras en Tenerife y Galicia.

4.La energía en España.

4.1 La producción de energía final.

La energía final se obtiene de la transformación de energía primaria en formas de energía adecuadas para ser empleadas por los consumidores. De la producción de energía final en España destacan los productos petrolíferos (sobre todo transportes e industria) y la electricidad en las diversas centrales: térmicas, hidroeléctricas, nucleares, fotovoltaicas, eólicas…

La producción eléctrica española ha aumentado por el aumento de la demanda industrial, urbana, de los servicios y doméstica, aunque desde 2008 se ha reducido por la crisis económica. Para su obtención aún es escaso autoabastecimiento por lo que se necesita la importación de las materias energéticas más frecuentes: petróleo, gas natural, uranio… El 73,3% de nuestra energía es importada.

4.2 El consumo de energía final.

El consumo de energía final creció hasta 2005, con oscilaciones puntuales como durante la reconversión industrial, y desde entonces desciende por la mayor eficiencia energética y la crisis de 2008.

Por sectores, los más consumidores son los transportes (aunque descienden por los programas de transporte sostenible), la industria (en retroceso por nuestro modelo económico terciarizado), los hogares, los servicios y por último el sector primario.

La mayor parte de esa energía consumida viene de los productos petrolíferos, el carbón, el gas natural, la nuclear, la hidroeléctrica y las renovables, que están en aumento, con el objetivo político de que en 2020 el 20% de la energía consumida provenga de ellas.

Las comunidades más consumidoras son Cataluña, Valencia, Andalucía y País Vasco, en base a su población, su equipamiento industrial, la renta, las medidas de eficiencia energética y la coyuntura económica.

4.3 Los problemas y la política energética.

Los problemas energéticos en España son tres: el impacto medioambiental, su excesivo coste que resta competitividad en todos los ámbitos y la dependencia exterior que nos hace importar en torno al 71% de la energía primaria. Para paliar o solventar estos problemas se estructura la política energética por parte del Estado central, siguiendo las directrices de la UE y con la participación de las comunidades autónomas.

El impacto medioambiental de la energía en su producción y consumo es enorme: agotamiento, contaminación (atmosférica, aguas, suelos…), alteración paisajística, calentamiento global, recalentamiento de aguas, residuos, reducción de biodiversidad, accidentes… Para reducirlo se busca la concienciación para reducir consumo, establecer cuotas decrecientes de emisiones de gases de efecto invernadero, la depuración de aguas y reutilización de residuos por parte de las empresas, el incremento de la seguridad y la prevención, mitigar el impacto paisajístico y reverdecer zonas, fomentar la investigación científica en tecnología más eficiente y segura, y potenciar las energías renovables como principal opción con el Plan de Acción Nacional de Energías renovables (PANER) que establece un 20% de consumo energético de estas fuentes y un 10% de biocarburantes en los vehículos.

Para asegurar el abastecimiento se busca la diversificación de los productores y el uso de renovables autóctonas, fomentando las relaciones diplomáticas, políticas y económicas con países proveedores y mejorando y optimizando las redes de transporte.

Para reducir el gasto energético y mejorar nuestra competitividad se ha liberalizado el precio, pero la tendencia ha sido un ascenso permanente por lo que parece una medida insuficiente. También se fomenta el ahorro y la eficiencia, invirtiendo en nuevas tecnologías y en la cogeneración. El objetivo europeo es reducir un 20% el consumo en 2020, por los que España debe reducir 571 ktep cada año, repartiéndola entre los comercializadores que si no cumplen deben pagar la diferencia, aunque tras la crisis del coronavirus varias de estas políticas pueden quedar afectadas o prorrogadas.

5.La industria española entre 1855 y 1975.

5.1 Evolución histórica.

La Revolución Industrial llegó a España a mediados del s. XIX, con retraso en comparación con nuestros vecinos europeos. Esto se debió a la falta de materias primas, de inversión, de demanda y de tecnología, pero también a la mala situación económica y política: guerras exteriores y civiles, inestabilidad política, conflictividad social…

Durante el primer tercio del s. XX se produjo un lento crecimiento de la industrialización gracias al aumento de la minería, de la demanda de los productos industriales y de la inversión empresarial pública y privada. Esta etapa estuvo marcada por la llegada de los avances técnicos propios de la II Revolución Industrial y una política estatal proteccionista ante unos productos extranjeros más competitivos.

Durante la guerra civil y la posguerra se estancó el índice industrial debido a las grandes destrucciones y a la catastrófica política de la autarquía franquista ante el aislamiento internacional del régimen fascista. Esto provocó un auténtico hundimiento de la industria nacional, que no se recuperó hasta los años 60 con el desarrollismo, que puso fin a la autarquía; así, aumentaron las inversiones extranjeras atraídas por el bajo coste de los salarios y de la energía y por los beneficios otorgados por el régimen, mejoró la demanda nacional y se llevaron a cabo varios planes estatales de desarrollo económico por los gobiernos tecnócratas del franquismo.

5.2 La producción industrial.

Durante la segunda mitad del siglo XIX los sectores más desarrollados fueron el siderometalúrgico al principio en Andalucía y sobre todo en el norte peninsular, y el sector textil en Cataluña.

Con la segunda II Revolución Industrial, hasta el fin del franquismo, los más desarrollados fueron los sectores básicos (las de productos semielaborados), favorecidos por el proteccionismo del Instituto Nacional de Industria (INI) dada su escasa competitividad. La producción de bienes de equipo (transformar los productos semielaborados en maquinaria para otras industrias) tuvo escaso desarrollo por el atraso tecnológico y estuvo controlado por grandes multinacionales extranjeras. La producción de bienes de equipo tuvo un desarrollo paralelo al aumento del nivel de vida.

5.3 La estructura industrial.

La aplicación del sistema de producción en cadena estuvo en manos de las grandes empresas, manteniendo sistemas más rudimentarios en las pequeñas. Estas empresas pequeñas eran poco competitivas, predominando en la producción de bienes de consumo, mientras que las grandes empresas, más escasas, experimentaron un gran aumento en el franquismo, con fuerte presencia multinacional y mayores complejidad tecnológica y rentabilidad.

El atraso tecnológico por la escasa inversión y la carencia de materias primas, especialmente las energéticas, generó una marcada dependencia externa que obligaba a importar capitales, tecnología y energía. Por el contrario, el destino de la producción predominante fue el mercado interior, excepto en el caso de algunas multinacionales exportadoras.

La mano de obra industrial española durante este periodo fue en aumento, aunque predominaba la baja cualificación. Hacia el final de la etapa alcanzó ciertas mejoras en sus condiciones laborales

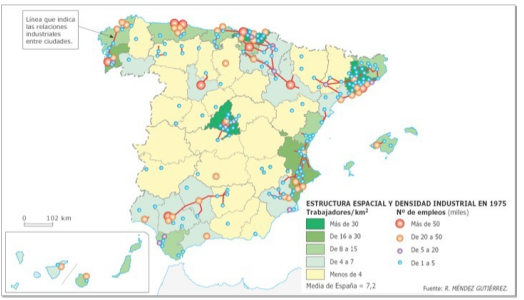

5.4 La localización industrial.

La localización de las industrias en este periodo responde a los factores clásicos: proximidad de materias primas, de las fuentes de energía, de la mano de obra, de los sectores industriales de apoyo, del mercado de consumo, de los sistema de transportes, de los capitales inversores y de la política industrial de la administración pública.

La tendencia fue a una mayor concentración de las industrias para abaratar costes y optimizar la competitividad en grandes aglomeraciones urbano-industriales en puntos concretos de nuestra geografía, lo que a su vez atrajo a más industrias, infraestructuras, población e inversiones, pero generó un fuerte desequilibrio territorial.

Las áreas más industrializadas las encontramos en:

-Franja cantábrica: predomina la siderurgia inicial por minas y puertos, y en el s. XX se concentraron grandes industrias básicas públicas.

-Litoral mediterráneo: destaca la textil catalana por los ríos y puertos importadores. Durante el s. XX experimentó una mayor diversificación de industrias básicas (Sagunto, Cartagena, Tarragona) y ligeras.

-Grandes ciudades: predominan las industrias de consumo por los factores humanos (mano de obra, mercados…). Destaca especialmente el caso de Madrid por número de habitantes, el centralismo político franquista y por ser un fundamental nudo de comunicaciones.

-Zonas aisladas: por los productos locales, como La Rioja, o por insularidad (Baleares).

Existen otras áreas de difusión industrial generadas desde 1960 por la congestión de las grandes aglomeraciones y por la política del desarrollismo franquista:

-Ejes próximos a aglomeraciones urbano-industriales.

-Ejes nacionales comunicados por vías de transporte: Ebro y Mediterráneo.

-Ejes regionales por la política franquista: Galicia y Andalucía occidental.

-Zonas aisladas: industrias básicas y polos de promoción o de desarrollo industrial: Puertollano, Valladolid…

5.5 La política industrial.

La política industrial de esta etapa estuvo marcada por tres características: el proteccionismo, el intervencionismo estatal y por los intentos de solventar el atraso tecnológico y el desigual reparto de la industria tras la autarquía. Para conseguir este objetivo se diseñaron los polos de promoción y desarrollo industrial, y los polígonos de descongestión industrial en áreas relativamente próximas y bien comunicadas.

Los polos de promoción y desarrollo buscan la concentración industrial en ciudades con incentivos públicos (subvenciones, créditos, rebajas fiscales…) para dinamizar la región siguiendo unos requisitos estatales (de inspiración francesa). Los polos de desarrollo se crearon en zonas ya industrializadas necesitadas de estímulos, como La Coruña, Vigo, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Logroño, Oviedo o Valladolid, y recibían hasta un 10% de ayudas. Los polos de promoción se localizaban en zonas sin industrializar pero con recursos naturales, como Burgos o Huelva, y recibían hasta un 20% de ayudas.

Los resultados de esta política fueron mediocres ya que no repartió la industria equilibradamente por el territorio, por tanto aunque tuvo éxitos puntuales, sirvió para acentuar la desigualdad territorial.

6.La industria española entre 1975 y 1990.

6.1 La crisis industrial.

Durante los años 70, en especial desde 1973, y los años 80, la industria española estuvo en uno de sus momentos más aciagos, iniciándose una crisis que modificó todo el tejido industrial nacional y cuyas consecuencias aún son hoy evidentes.

Las causas de esta crisis son varias. El detonante fue el encarecimiento de la energía por la llamada crisis del petróleo de 1973, comprendida en un contexto internacional marcado por las tensiones en el Próximo Oriente, que incrementó todos los costes de producción y redujo la demanda. Por otro lado, la III Revolución Industrial había dejado en buena medida obsoletos la tecnología y los sistemas de producción anteriores. La nueva demanda había aumentado sus exigencias de calidad, lo que obligaba a potenciar la inversión en innovación y diversificación para adaptarse a un mercado cada vez más globalizado y hacer frente a la potente competencia que ofrecían los nuevos países industrializados (China, India…) en sectores tradicionales (textil, naval, siderurgia…) en gran medida gracias a sus bajos costes laborales.

Junto a estos factores internacionales tenemos otros internos: la industria española tenía importantes deficiencias y se caracterizaba por su atraso tecnológico, un consumo de energía excesivo y una fuerte dependencia externa en varios ámbitos; a esto hay que sumar la coyuntura política y social de los años 70 en España, con los últimos años de la dictadura franquista y la incipiente transición hacia un régimen democrático.

Las consecuencias de la crisis fueron muy duras: se cerraron miles de empresas industriales, aumentando el paro alarmantemente, a la vez que se reducía la producción industrial y su contribución al PIB, y aumentaba el endeudamiento de las empresas. España consolidaba así su situación secundaria y periférica dentro del contexto internacional.

6.2 La reestructuración industrial.

Con el objetivo de atajar la crisis se llevó a cabo una política de reestructuración industrial con dos ejes, la reconversión y la reindustrialización. Para ello se ofrecieron ayudas estatales, con la participación de la OCDE, de tipo financiero (créditos, subvenciones), fiscal y laboral (regularización de empleos y prejubilaciones).

La reconversión industrial pretendía lograr la viabilidad y la competitividad de sectores industriales concretos por ser estratégicos, como el siderometalúrgico, naval, textil, electrodomésticos, calzado o la electrónica. Se buscó ajustar la oferta productiva con la demanda a través de cierre de empresas, despidos, prejubilaciones, modernización tecnológica, especialización…

Sus resultados fueron una importante reducción del empleo, la intensificación de la concentración empresarial debido a que las PYMEs fueron excluidas, aunque en varios sectores sirvió para sentar las bases para una futura mejoría.

La reindustrialización buscaba recomponer el tejido industrial de las zonas más afectadas por la dura reconversión diversificando la actividad económica para paliar el altísimo paro provocado. Las actuaciones más destacadas fueron la creación de las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) en 1984 y las Zonas Industrializadas en Declive (ZID) en 1988.

Las ZUR concedían ayudas e incentivos fiscales y financieros durante un máximo de 3 años a aquellas empresas que se instalasen en ellas, fueran viables y generaran empleo, especialmente de parados afectados por la reconversión. Afectaron a Ferrol-Vigo, Asturias, Nervión, Barcelona, Madrid y Cádiz.

Las ZID concedían subvenciones a la inversión empresarial durante un máximo de 4 años en las áreas más afectadas por la reconversión: Ferrol, Asturias, Cantabria, País Vasco y Extremadura.

El resultado de la reindustrialización fue el crecimiento de la inversión y la diversificación, pero generó escaso empleo y benefició sobre todo a las grandes empresas; además sirvió para acentuar aún más los desequilibrios regionales ya que Madrid, Barcelona y País Vasco concentran la mayoría de ayudas y de empleo.

7.La industria española en la actualidad.

7.1 La evolución de la industria desde 1990.

La industria española ha tenido desde 1990 una fase de expansión, coincidiendo con la entrada al mercado europeo, aunque la crisis de 2008 supuso un frenazo del que aún no se ha recuperado completamente, debido a la falta de crédito por la crisis financiera y a la reducción de la demanda interna que ha provocado una caída de los beneficios empresariales, el paro industrial y la precarización del empleo.

La incorporación al mercado europeo ha conllevado la liberalización del territorio comunitario, sin aranceles para productos y capitales, aumentando las inversiones y el acceso a la innovación tecnológica y productiva, aunque también nos ha englobado en un mercado muy competitivo que ha terminado por intensificar el fenómeno de la deslocalización industrial, el movimiento que realizan grandes empresas trasladando sus centros productivos de países desarrollados a países con menores costes de producción para así incrementar el margen de beneficio.

Se ha consolidado así la adopción de los cambios propios de la III Revolución Industrial, como las mejoras en la innovación tecnológica (obtención, producción, organización y marketing). Se han incorporado la microelectrónica con el uso de las TIC y el aumento de la automatización (uso de robots industriales reprogramables) y los nuevos materiales (fibra óptica, grafeno…). Se consolidan también la descentralización mediante empresas multiplantas, subcontratación y redes de PYMEs, y la flexibilización productiva con economías de gama (producción a demanda). Ha mejorado también la cualificación de la mano de obra, que se ha terciarizado intensamente, aunque a menudo con un mercado laboral desregularizado que ha conllevado precariedad y temporalidad.

Actualmente nuestra industria se caracteriza por la importancia de los sectores maduros en proceso de reconversión, el capital extranjero en los sectores dinámicos y la relativa implantación de los sectores de alta tecnología.

7.2 Los sectores industriales maduros.

Estos sectores más tradicionales se caracterizan por la falta de competitividad, la reducción de la demanda y la necesidad de reconversión hacia un valor añadido (calidad) mediante la innovación, la especialización, el diseño…

La siderometalurgia usa los metales como materia prima. La siderurgia integral que emplea altos hornos para el mineral de hierro destaca solo en Asturias, mientras que la siderurgia no integral que obtiene metal a partir de la chatarra en hornos eléctricos la encontramos en País Vasco, Cantabria, Navarra y Cataluña. Existen otras producciones de aluminio y cinc (Asturias) o de cobre (Huelva). La producción de hierro ha de hace frente a la competencia con otros materiales y a la necesidad de reducción de emisiones de CO 2 .

El sector de los astilleros se localiza sobre todo en Ferrol, Cádiz, Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria. Ante la fuerte competencia de los países asiáticos, busca la reconversión hacia la innovación, el diseño y el mantenimiento de buques.

La industria textil se concentra especialmente en Cataluña, Valencia y Galicia. Se caracteriza por generar numerosos empleos y por una estructura empresarial donde destacan las PYMEs. Actualmente sufre una enorme competencia con países asiáticos y africanos debida a las deslocalización y la liberalización global del mercado, por lo que tiende a intentar reconvertirse hacia la innovación, el diseño, la calidad y los nuevos sectores (arquitectura textil, embalajes…).

Otros sectores maduros a destacar son el calzado, los muebles, los juguetes, el papel y la industria corchotaponera. Se enfrentan a la competencia internacional, el descenso de la demanda interna o la competencia con otros materiales o soportes.

7.3 Los sectores industriales dinámicos.

Estos sectores se caracterizan por tener una alta productividad, con una fuerte especialización, una demanda consolidada y la importante presencia de capital extranjero a través de grandes empresas.

En el material de transporte existen dos ramas muy dinámicas. La automoción, que fabrica automóviles y sus componentes, es a la vez un sector maduro amenazado por la deslocalización debida a la fuerte competencia exterior, y un sector dinámico ya que genera continuas innovaciones. Sus principales retos son la eficiencia energética, la disminución de GEI y aumentar su productividad en el montaje. Destacan Palencia, Valencia, Valladolid y Zaragoza, con empresas multinacionales para la exportación y el mercado interior. El material ferroviario ha cobrado una importante papel gracias a la exportación de la alta velocidad, especialmente a Asia (Rusia, Arabia Saudí, Kazajistán…) y en él destacan Madrid, Cataluña y País Vasco.

El sector químico está compuesto por dos subsectores: la industria petroquímica (o química de base) se concentra en grandes complejos integrados con las refinerías y la podemos encontrar en Puertollano, Algeciras, Cartagena, Santa Cruz de Tenerife… La química de transformación elabora productos de consumo final como caucho, plásticos, pintura, fertilizantes… Se localiza principalmente en Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco y tiene como retos incrementar su I+D+i y reducir sus alteraciones medioambientales.

Los alimentos, bebidas y el tabaco se nutren de una exportación muy dinámica, aunque ha tenido y tiene que adaptarse a las exigencias de calidad de la demanda actual. Destacan Cataluña, Andalucía y Valencia.

Otros sectores dinámicos son el de material eléctrico (aparatos eléctricos y electrodomésticos) que destaca en Cataluña, País Vasco, Aragón, Cantabria y Navarra, el de equipo mecánico (maquinaria y herramientas) que destaca en Cataluña, País Vasco y Madrid, y el de los minerales no metálicos, sobre todo los de construcción, destacando la cerámica en Castellón que ha sabido esquivar la crisis del sector mediante las exportaciones.

7.4 Los sectores punta de la industria.

Estos sectores se caracterizan por una alta intensidad tecnológica, contando con una elevada demanda y mano de obra muy cualificada. Su implantación en España ha sido tardía, marcada por la dependencia del exterior en investigación y tecnología, un tejido donde predominan las empresas medianas y pequeñas a veces poco competitivas y la escasa adaptación de la mano de obra y el sistema educativo a las demandas empresariales.

El sector farmacéutico es el más destacado en la obtención de patentes, localizándose en Cataluña y Madrid.

El sector aeronáutico y aeroespacial se dedica a la construcción íntegra o parcial, y participa de proyectos internacionales como los de Airbus, el helicóptero Tigre, los de la ESA o de la NASA, llegando incluso a construir un satélite de observación de la Tierra (PAZ). Se localiza en Madrid, Andalucía y País Vasco.

El sector de la electrónica y las TIC se dedica a la fabricación de equipos (ordenadores y periféricos) de productos de consumo. Actualmente está en decrecimiento por la deslocalización, la carencia de algunas tecnologías, la fuerte competencia y la crisis económica. Se localiza en Barcelona, Gipuzkoa, La Coruña, Madrid, Valencia y Zaragoza.

La biotecnología se aplica a los seres vivos para la producción de cultivos transgénicos, biocombustibles, medicamentos, materiales biodegradables… Es aún un sector incipiente con pequeñas empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco.

7.5 La estructura industrial actual.

La industria española tiene un peso reducido en la contribución al PIB y en mano de obra ocupada, con una baja tasa de creación de empresas.

La mano de obra industrial está en descenso por la deslocalización, la automatización con máquinas (cuellos de acero) y la crisis de 2008 que ha provocado numerosos despidos. Ha aumentado su cualificación, sobre todo en la preproducción (I+D+i, diseño…) y posproducción (marketing, control de calidad, ventas…) debido a la terciarización, haciendo que aumenten los trabajadores de cuellos blancos frente a los operarios de tareas productivas clásicas, los cuellos azules. Aún así, en general existe una menor formación que en nuestro entorno.

El mercado laboral se ha desregularizado en aras de una teórica flexibilidad que ha consolidado la precariedad y la temporalidad, sin convenios y con un cada vez mayor abaratamiento de los despidos.

En el tamaño de las empresas, las PYMEs predominan (más del 90%), lo que las dota de una mayor agilidad y flexibilidad ante el mercado, y una menor conflictividad laboral, pero les resta competitividad al tener que ofrecer mayores precios, implica una menor inversión en investigación y modernización y una mayor dificultad para acceder a financiación y mercados exteriores. Estas empresas se orientaban a menudo a la demanda del mercado interior, por lo que ante la crisis de 2008 tuvieron problemas para ajustarse a la situación.

El uso de alta tecnología y el gasto en innovación son escasos. La inversión en I+D+i, aunque aumentó en los primeros años del s.XXI, es demasiado baja y está concentrada en los sectores más dinámicos, en las grandes empresas y en los territorios también más dinámicos como Madrid y Cataluña. La innovación empresarial (tecnológica o no) es también insuficiente, y la creación de tecnología escasa y dependiente del exterior; pese a los esfuerzos en TIC aún estamos por debajo de los países del entorno. A menudo se llama la atención sobre la mala comunicación entre universidad y empresas. Todo esto provoca la constante compra de patentes, lo que resta competitividad.

Como resultado de esta estructura, España, aunque es un país industrializado, tiene una competitividad y una productividad inferiores a las de los países más avanzados.

7.6 La localización industrial actual.

Los factores actuales de localización industrial han cambiado, perdiendo importancia la proximidad de materias primas, mercados y energías, y manteniéndola el acceso de la mano de obra (numerosa y poco cualificada o escasa y altamente cualificada, dependiendo de la industria), las buenas comunicaciones, los capitales y la política.

Los factores que más importancia han cobrado son los vinculados al acceso a la innovación y a la información, como la existencia de centros de información, de servicios empresariales, de infraestructuras de telecomunicaciones, el entorno empresarial avanzado tecnológicamente y las ventajas del territorio (calidad ambiental, agentes sociales…).

Se ha observado una doble tendencia en los últimos años a la difusión y a la concentración. La difusión se lleva a cabo hacia espacios periféricos dados los cada vez más frecuentes problemas de las grandes concentraciones industriales como son la saturación, el encarecimiento del suelo, el deterioro medioambiental y la mayor conflictividad de la mano de obra. En este proceso de deseconomía de aglomeración, que ha afectado más a los sectores maduros, han sido importantes las mejoras tecnológicas y del transporte, y el desarrollo de las industrias endógenas.

Por otro lado, se ha dado un fenómeno de concentración industrial en los espacios centrales, especialmente en los sectores de nuevas tecnologías pero también en las sedes sociales y de gestión de las empresas.

7.7 Los emplazamientos industriales.

Los emplazamientos tradicionales heredados, propios de los sectores maduros, han perdido su atractivo y están en declive.

Los polígonos y parques industriales son espacios planificados que albergan industrias. Los polígonos se dedican a las tareas de producción en naves, a veces mixtas (taller y oficina). En los parques encontramos una mayor presencia de oficinas, con edificios de varias plantas, aunque también hay producción.

Los clusters y distritos industriales son espacios formados por redes de PYMEs especializadas o complementarias que colaboran para acceder a información, servicios y/o innovación. Son característicos de territorios con ciertas ventajas competitivas, como ciudades medianas (a veces pequeñas) con acceso a la población de la zona, bien comunicadas y el apoyo de instituciones locales. Destacan en La Rioja, Cataluña, Valencia, País Vasco y Castilla- La Mancha.

Los espacios innovadores incluyen industrias de carácter innovador o con mejoras tecnológicas, y pueden ser espontáneos o planificados. Los espontáneos son complejos industriales de alta tecnología en áreas metropolitanas dinámicas o clusters tecnológicos.

Los planificados son los parques tecnológicos que se establecen en los alrededores de metrópolis y ciudades medias, en entornos de calidad ambiental y con escasa edificación en parcelas pequeñas donde predomina el diseño arquitectónico. Tienen buenas comunicaciones, infraestructuras y servicios avanzados, a menudo con incubadoras de empresas que alojan proyectos empresariales durante sus primeros años. Estos parques promueven el desarrollo local a través de la innovación (tecnológica, empresarial…) y de las mejoras en la cualificación, pero han terminado concentrándose en las grandes ciudades y en los ejes más dinámicos, y tienen una fuerte dependencia de multinacionales que dirigen las empresas asentadas.

7.8 Las áreas industriales actuales.

Actualmente existen fuertes desequilibrios territoriales en base a su nivel de industrialización. Podemos dividirlos en cuatro tipos: las áreas desarrolladas, las áreas en expansión, las áreas en declive y las áreas de industrialización inducida o escasa.

Las áreas desarrolladas se localizan en los espacios centrales de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Por un lado han experimentado el hundimiento o la reconversión de las industrias de los sectores maduros, que se difunden hacia espacios más baratos. Por otro lado han experimentado una revitalización industrial gracias a la industria de alta tecnología y a la localización de las sedes sociales de grandes empresas, así que se pierden empleos pero aumenta la cualificación de los restantes. En estas áreas es donde más se ha intensificado el proceso de terciarización de la industria, siendo el mejor ejemplo los parques empresariales.

Las áreas en expansión se benefician de la difusión y de las industrias endógenas. Las coronas metropolitanas y las áreas periféricas cuentan con industrias en declive o reconvertidas y atraen otras nuevas, habitualmente de pequeño tamaño, con mano de obra poco cualificada, producciones flexibles y frecuentes subcontrataciones; en el caso de las nuevas industrias se instalan en zonas periurbanas en polígonos industriales y parques tecnológicos.

Los ejes de desarrollo industrial tienen buenas comunicaciones con Europa lo que les permite atraer a empresas nacionales y multinacionales y potenciar en algunos casos su tradición industrial o algunas industrias rurales. Los encontramos en los valle del Ebro y el Mediterráneo, y alrededor de Madrid, Tordesillas –Valladolid-Palencia, etc.

Algunas áreas rurales aglutinan pequeñas empresas de producción tradicional, algunas empresas urbanas relocalizadas y en ciertos casos bien comunicados empresas innovadoras.

Las áreas en declive desde 1970 se localizan en el valle del Llobregat, Ferrol, la Bahía de Cádiz, Puertollano, Ponferrada y Sagunto. Se caracterizan por contar con sectores maduros en crisis, una mano de obra poco diversificada y con cualificación media o baja, un importante deterioro del medio ambiente desde sus inicios y por estar configuradas en torno a PYMEs interdependientes y dependientes del sector público.

Las áreas de industrialización inducida se encuentran en Galicia, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Se beneficiaron en 1960 de la política promovida por el desarrollismo franquista y tienen industrias tradicionales enfocadas al consumo cercano y a los recursos naturales próximos. Las áreas de industrialización escasa se localizan en Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias. En ellas predominan las PYMEs de sectores tradicionales con baja competitividad en parte por su localización, aunque La Mancha se beneficia de la difusión desde Madrid

Partiendo de este reparto, la existencia de fuertes desequilibrio territoriales es más que evidente. La zonas más dinámicas como Madrid, Barcelona, Vizcaya, Cantabria, Cádiz, Alicante o Málaga, han sufrido una pérdida de ocupación desde 1990 por la terciarización, la difusión industrial hacia otras zonas o por la reconversión. Otras zonas como Guadalajara, Toledo o Araba han sido receptoras de industrialización por proximidad a los núcleos tradicionales (como Madrid o Vizcaya). Desde 2008 la ocupación industrial ha descendido por la crisis, afectando menos a las más diversificadas y a aquellas que, como la agroalimentaria, tienen una gran actividad exportadora.

Las consecuencias de este reparto son considerables en el reparto de la riqueza y de la población, en la construcción de infraestructuras y equipamientos, en la dotación de los servicios y también en el peso político en detrimento de las regiones menos industrializadas.

7.9 La política industrial actual.

La política industrial actual tiene como marco la creciente apertura al exterior que incluye el riesgo de la deslocalización en un mercado globalizado cada vez más competitivo, la disminución de la intervención del Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), la participación de la U.E. y la coordinación de las comunidades autónomas junto al Estado que diseña la política.

Sus objetivos son aumentar la competitividad de la industria española, asegurar el empleo industrial, mejorar la seguridad en instalaciones y productos, y garantizar su sostenibilidad, el equilibrio territorial y el bienestar social.

La política sectorial fomenta la reindustrialización de las zonas afectadas por la reconversión y la deslocalización con el programa REINDUS, ayuda en la financiación de infraestructuras que hagan atractiva la inversión y potencien la innovación en busca de una mayor competitividad. También crea observatorios industriales en apoyo de los sectores más expuestos a la competencia exterior y para fomentar los sectores estratégicos y de alta tecnología, como el caso de la automoción o del sector aeroespacial respectivamente.

La política estructural busca incrementar la competitividad de las empresas y su internacionalización. Para ello pretende aumentar el peso industrial en el PIB (20% para 2020), aumentar el emprendimiento empresarial y la cualificación flexibilizando el mercado laboral. Se aumenta el gasto en la investigación, la innovación, la tecnología y la formación, estableciendo una mayor coordinación público – privado y potenciando las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, los parques tecnológicos y el uso de las TIC. Para la internacionalización de mercados y empresas se promocionarán los productos en el extranjero y las relaciones diplomáticas con potenciales socios comerciales.

La política territorial pretende corregir los desequilibrios regionales mediante la Ley de Incentivos Regionales con incentivos para las zonas más desfavorecidas, potenciar las industrias endógenas a través de las Agencias de Desarrollo regional y local, y fomentar los clusters por las ventajas que ofrecen a las PYMEs.

La política medioambiental y patrimonial tiene como objetivo la sostenibilidad de los recursos reduciendo su consumo y limitar la contaminación con tecnologías limpias que prevengan los daños y ayuden a la reparación de estos. Estas medidas se combinan con la reparación y rehabilitación del patrimonio industrial y de su valor estético, reduciendo el impacto paisajístico y medioambiental de la actividad industrial.