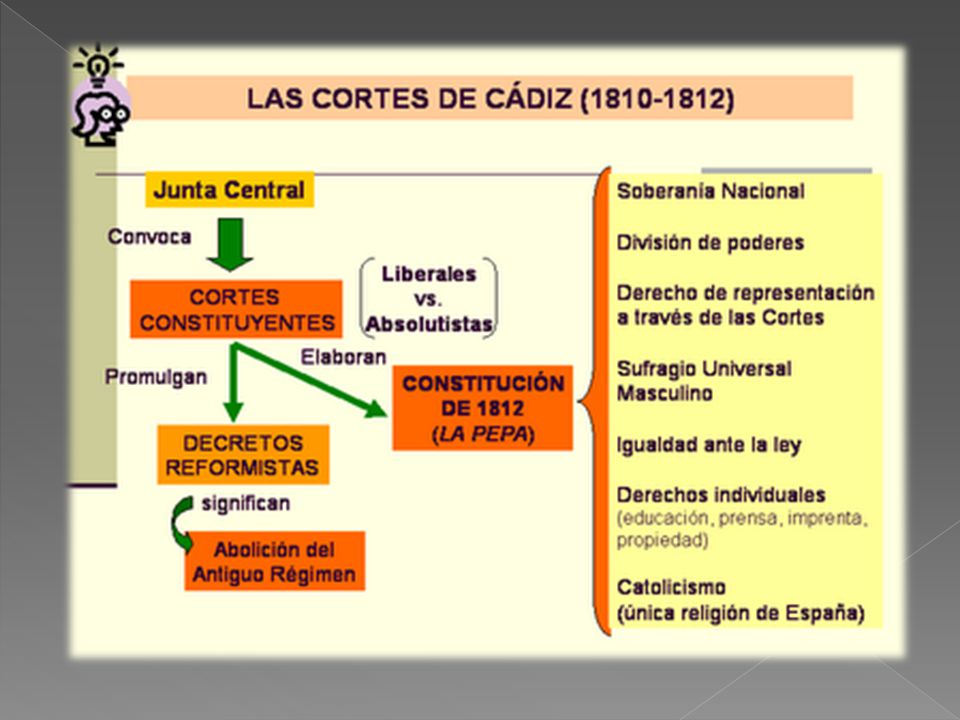

LAS CORTES DE CÁDIZ

Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812

1.INTRODUCCIÓN: LA REVOLUCIÓN POLÍTICA

Durante los años de guerra tuvo lugar un proceso revolucionario cuyo resultado fue la completa ruptura con el absolutismo del pasado. El hundimiento del sistema político- institucional del Antiguo Régimen en España se consumó así tras dos décadas de fracasos militares, crisis fiscales y otros acontecimientos que habían contribuido a incrementar el desprestigio y la impopularidad de la monarquía.

En 1808 y ante la situación de ausencia de autoridad legítima -Carlos IV y Fernando VII habían renunciado al trono y el rey impuesto, José I Bonaparte, no era aceptado-, el pueblo español en su conjunto asumió el poder en un acto completamente revolucionario, ya que se pasaba de la soberanía monárquica por derecho divino a un nuevo sistema de gobierno fundamentado en la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas.

Las Juntas. De la misma manera que las partidas de guerrilleros fueron una prueba de la participación de los españoles en la guerra, las Juntas fueron la demostración de su participación en la revolución política.

Las Juntas, cuyos miembros actuaban en representación del pueblo, fueron los nuevos organismos políticos que se hicieron cargo del gobierno en la España de la resistencia. Estas improvisadas Juntas locales y provinciales se formaron contra los franceses en numerosas ciudades y pueblos del país inmediatamente después de conocerse las abdicaciones de Bayona. Entre sus componentes predominaban los hombres más prestigiosos y distinguidos de cada localidad, que siempre pertenecían a los grupos sociales dirigentes y más influyentes, ricos y poderosos: nobles, oficiales del ejército, altos funcionarios, jueces, abogados, profesores, algunos miembros del clero y unos pocos comerciantes burgueses.

En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, que quedó integrada por 36 miembros en representación de las 18 diferentes Juntas provinciales. Estaba presidida por el conde de Floridablanca y también formaban parte de ella el reformista Jovellanos y el liberal Lorenzo Calvo de Rozas. Entre sus componentes se contaban 17 nobles, 8 juristas, 5 clérigos y 3 comerciantes. Esta Junta estableció primero su sede en Aranjuez, pero posteriormente se trasladó a Sevilla y Cádiz obligada por el avance de las tropas de Napoleón. La Junta Central pasó a convertirse en la suprema y legítima institución política que -en ausencia del rey- asumió el gobierno del país hasta 1810, dirigió la resistencia contra los franceses, firmó un tratado de alianza antinapoleónica con el gobierno británico y tomó la iniciativa de convocar a los representantes de la nación para una reunión extraordinaria de las Cortes en Cádiz. A fines de enero de 1810, la Junta Central se autodisolvió y traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia formado por cinco miembros.

2.LAS CORTES DE CÁDIZ.

Durante los primeros meses de 1810 y con enormes dificultades, los diputados que consiguieron atravesar el territorio en plena guerra fueron llegando a Cádiz, una ciudad permanentemente sitiada por el ejército napoleónico. La mayor parte de ellos habían sido elegidos en representación por las distintas Juntas provinciales, pero muchos otros asistieron a las reuniones de las Cortes en calidad de suplentes (el desplazamiento desde algunos lugares del país cruzando zonas bajo control militar francés resultó imposible para numerosos diputados).

Para permanecer a salvo de las tropas enemigas, se decidió que las Cortes se celebraran en el edificio de la Iglesia de San Pedro y San Pablo de la gaditana isla de León (San Fernando). Allí se congregaron, con poderes ilimitados, unos 300 diputados.

Su extracción socio-profesional era la siguiente: unos 100 eclesiásticos, 60 abogados y expertos juristas, más de 50 altos funcionarios públicos, 16 catedráticos, unos 40 militares y 20 burgueses propietarios de negocios industriales o comerciales. En consecuencia, predominaban los individuos pertenecientes a las clases medias y con una sólida formación intelectual y académica. Por el contrario, había una escasa presencia de nobles (solo 9) y de miembros del alto clero (únicamente obispos). Pronto aparecieron entre los diputados tres grandes tendencias ideológicas diferentes:

1.- El grupo de los liberales, donde había muchos jóvenes diputados partidarios de las reformas revolucionarias, consiguió desde el primer día dominar los debates e influir así decisivamente en toda la labor de las Cortes.

2.- Los diputados del sector jovellanista inspirados en el modelo existente en Gran Bretaña, pretendían reformar y mejorar el sistema político español limitando parcialmente el poder del rey e introduciendo innovaciones graduales, con prudencia y poco a poco. Sus proyectos para modernizar el país se fundamentaban en la conveniencia de evitar una violenta ruptura con las instituciones tradicionales y por este motivo, se oponían a la revolución y al principio de la soberanía nacional.

3.- Los absolutistas contrarrevolucionarios, que fueron llamados despectivamente los «serviles» por sus adversarios defendieron el viejo absolutismo monárquico y se opusieron sin éxito a las medidas legislativas reformistas impulsadas por los liberales. Entre los absolutistas se contaban numerosos eclesiásticos, que intentaron propagar sus ideas entre la población utilizando los sermones en las iglesias, los catecismos y la prensa.

Las Cortes iniciaron sus sesiones, con gran precipitación, en septiembre de1810 Las Cortes aprobaron rápidamente una declaración donde se proclamaba como legítimo rey a Fernando VII (a quien se consideraba secuestrado por los franceses), pero donde también se rechazaba el absolutismo y el origen divino del derecho del monarca a gobernar.

Los dos objetivos principales de las Cortes fueron: 1º Reformar profunda y estructuralmente las instituciones políticas, económicas y jurídicas españolas. 2º Redactar una Constitución.

3.LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

En las Cortes de Cádiz también se redactó, por vez primera en nuestra historia, una Constitución de carácter liberal que fue promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, por lo que fue conocida popularmente como «la Pepa”.

Los hombres más destacados que participaron en su elaboración fueron los liberales Agustín Argüelles, Muñoz Torrero y Pérez de Castro. Consta de 384 artículos y su contenido se basaba en cinco principios fundamentales:

a) Soberanía nacional.

Según este principio el poder político pertenecía a la nación en su conjunto, aunque su ejercicio era delegado en los representantes elegidos en votación por los ciudadanos. Su inclusión en el texto constitucional gaditano significó el abandono del antiguo principio absolutista de soberanía monárquica legitimada por origen divino. Se declara el Estado como una «monarquía moderna hereditaria»

b) División de poderes.

1.- El poder legislativo reside en las «Cortes con el rey». Las leyes las hacen las Cortes y el rey las promulga y sanciona, pero también dispone de veto: puede suspender las leyes por dos veces como máximo en un periodo de tres años (veto suspensivo). Se establece que las Cortes sean unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los varones mayores de 25 años. Sólo pueden ser diputados quienes tributen a Hacienda una cierta cantidad (sufragio censitario).

2.- Al rey le corresponde el poder ejecutivo que nombra libremente a sus secretarios. Estos responden en teoría ante las Cortes, pero no pueden ser cesados por ellas. En un largo artículo se recogen hasta doce limitaciones a la autoridad real: El monarca no podía suspender o disolver las Cortes, abdicar o abandonar el país sin permiso de ellas, llevar una política exterior no supervisada por la Cámara, contraer matrimonio sin su permiso o imponer tributos.

3.- En cuanto al poder judicial, corresponde a los tribunales, y se establecen los principios básicos de un estado de derecho: códigos únicos en materia civil, criminal y comercial, garantías de los procesos, etc…De este modo se puso fin a la anterior acumulación -casi ilimitada- de poderes en manos del rey, que era una de las características esenciales de la forma de gobierno durante et Antiguo Régimen.

c) Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Significó el fin de las diferencias estamentales y de los privilegios fiscales, militares y jurídicos que habían beneficiado a los nobles durante siglos. La intención de los diputados consistía en eliminar los obstáculos que impedían el ascenso de los mejores individuos -de cualquier origen social o familiar- a los puestos más destacados. Con respecto a la homogeneización legislativa de los distintos territorios, en el texto constitucional se omitió toda alusión explícita al mantenimiento o derogación de los fueros particulares de vascos y navarros.

d) Afirmación de los derechos y libertades individuales.

Su reconocimiento aparecía disperso en varios apartados: libertad de imprenta (artículo 371), inviolabilidad del domicilio (artículo 306), derecho de propiedad (artículo 4) y derecho a la educación (artículo 25). Por el contrario, la proclamación del catolicismo como única religión permitida y la negación de la libertad religiosa fueron gestos de prudencia condicionados por la guerra y la necesidad de conservar la importantísima colaboración del clero en la lucha contra los franceses.

Las Cortes tampoco suprimieron la esclavitud, a pesar de los esfuerzos de Agustín Argüelles para acabar con el «infame» comercio de esclavos y conceder la libertad a los miles de negros que trabajaban en las plantaciones americanas. Sin embargo, la mayoría de los diputados consideraba que una supresión precipitada podía tener repercusiones muy negativas sobre la economía agraria colonial y arruinar a los propietarios de esclavos.

En consecuencia, los esclavos negros se quedaron sin derechos y excluidos de la consideración de ciudadanos españoles.

e) Reorganización del Ejército.

En esta Constitución también se remodelaron las fuerzas armadas y se redefinieron sus funciones, fijándose la obligación (para todos los varones mayores de edad) de contribuir a la defensa de la patria mediante la realización del servicio militar.

Además, se distinguía entre un Ejército permanente encargado de la defensa exterior de la nación española y la llamada Milicia Nacional, un nuevo cuerpo militar eventual formado por ciudadanos civiles armados creado para defender el régimen liberal contra sus posibles enemigos internos.

Además de la Constitución, los diputados de Cádiz llevaron adelante una importante legislación ordinaria, que complementó las decisiones incluidas en el texto constitucional. En agosto de 1811 se decretó la abolición del régimen jurisdiccional. No obstante, al no definirse con claridad qué pagos quedaban eliminados, los señores siguieron cobrando las rentas, y las tierras se convirtieron, en la práctica, en propiedad privada de los nobles. También quedó extinguida la Mesta. Se decretó también la eliminación del mayorazgo y se declaró la libre propiedad. Fueron suprimidos los gremios, al tiempo que se establecía la libertad de trabajo, de producción, de contratación y de comercio, todos ellos principios acordes con el liberalismo económico. En realidad, también se eliminaban así las garantías que en el Antiguo Régimen había para los trabajadores urbanos.

Se estableció la libertad de imprenta, al servicio de la opinión pública, aunque se excluían las cuestiones religiosas, que permanecían bajo control de la censura eclesiástica.

Las Cortes aprobaron una abundante legislación religiosa. Se iniciaba así una larga trayectoria de intervención del Estado. Las medidas buscaban una reforma de la Iglesia que permitiera un reparto más justo de sus rentas, mejorar la instrucción del clero y hacer más eficaz la administración eclesial. Entre otras medidas, se expropiaron bienes de obras pías y órdenes militares y se eliminó la Inquisición. Hubo también conflictos con el clero reaccionario, que llevaron a dejar vacantes algunas sedes episcopales e incluso a expulsar al Nuncio de Su Santidad, que había intentado convocar un sínodo de obispos para enfrentarlos a las Cortes. Por último, se puso en marcha la desamortización de bienes de propios y baldíos, con el fin de amortizar deuda y recompensar a los militares retirados. Pero la mayor parte de estas disposiciones fue derogada en 1814, al restablecerse el absolutismo.

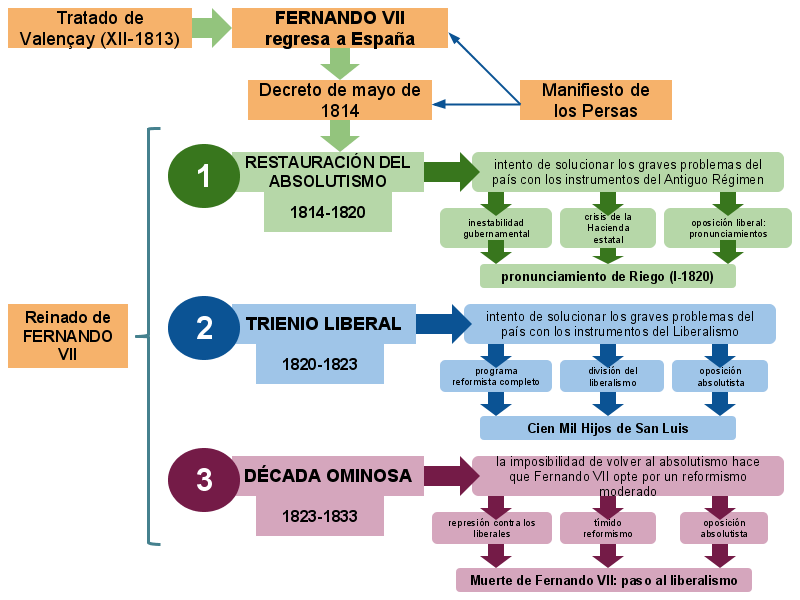

EL REINADO DE FERNANDO VII

1.LA PRIMERA REACCIÓN ABSOLUTISTA (1814-1820)

1.1 Golpe de estado y restauración absolutista

El 11 de diciembre de 1813 se firmaba en la ciudad francesa de Valençay un tratado de paz por el que Napoleón reconocía a Fernando VII como rey de España.

Derrotado el ejército napoleónico, el monarca hizo su entrada en España en marzo de 1814. Por instrucciones de la Regencia, pasa por Gerona, se desvía por Zaragoza y llega a Valencia el 16 de abril y en los veinte días que permanece en esta ciudad se prepara la restauración del absolutismo.

Por aquellos días se había publicado un Manifiesto de 69 diputados absolutistas de las Cortes ordinarias (llamado Manifiesto de los persas por la cita inicial), en el que solicitaban al rey la restauración del poder absoluto, la anulación de todo lo aprobado en Cádiz y la convocatoria de unas nuevas Cortes que prepararan una nueva legislación que “evitara los abusos y reconociera la propiedad y la libertad”. Esto último no se llevó a efecto (convocar unas nuevas Cortes por estamentos, a la manera que marcaba la tradición), pero sí la primera petición: el monarca, animado por el clima enfervorizado con que fue recibido (de ahí el sobrenombre de «El Deseado») y los consejos de una parte del ejército y del clero que exigía el restablecimiento de la Inquisición, firmaba el 4 de mayo, un día antes de salir de Valencia hacia Madrid, un decreto por el que dejaba sin efecto toda la obra legislativa de las Cortes, a las que acusaba de haberle despojado de su soberanía. El decreto, mantenido en secreto, fue publicado en la Gaceta 8 días después, cuando el rey ya estaba en Madrid.

La dureza de la reacción absolutista obligó a los liberales a decidir entre:

a) Marchar al exilio. Esta fue la actitud de millares de liberales, e incluso de los afrancesados, mucho más moderados que aquellos.

b) Pasar a la clandestinidad. Así obraron quienes eran conscientes del peligro de la represión y del escaso apoyo popular con que contaba el liberalismo. Por esto pensaron que el triunfo de sus ideas dependía de la actitud del ejército. Convencidos de esta realidad, iniciaron sus maniobras conspirativas para imponer por la vía del pronunciamiento militar.

c) El atentado político. Aunque es menos conocido este aspecto, tampoco faltaron los intentos de imponer la solución liberal eliminando al principal obstáculo: Fernando VII. En 1816 tuvo lugar un intento de asesinato del rey en un burdel de Madrid, a donde acudía con bastante frecuencia en sus escapadas nocturnas. Fracasada la operación, los implicados fueron ejecutados.

d) Ganarse el aprecio del nuevo régimen. Este fue el caso de quienes intentaron lavar su imagen, para hacerse perdonar el papel desempeñado durante la guerra, o su colaboración o simpatía con José I Bonaparte. El más ilustre de todos, Francisco de Goya, tenido por afrancesado, pintó después de acabada la guerra sus dos cuadros más significativos: La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, muy lejos ya de los años en que se produjeron los hechos.

1.2 la oposición al absolutismo

Esta etapa de seis años se caracterizó por la inestabilidad e ineficacia de los distintos gobiernos (el intento de reforma de la Hacienda fracasó) y la situación de postración económica y política. España tuvo un papel secundario en la escena internacional, pues ni siquiera pudo obtener resultado en la Conferencia de Viena (1814-1818), a pesar de haber sido uno de los países más afectados por la invasión napoleónica.

La oposición creciente se plasmó en frecuentes pronunciamientos militares para reponer el sistema constitucional. Estos pronunciamientos son un acto de sublevación militar, muchas veces violenta, con la que un sector de los mandos del ejército persigue conseguir el apoyo de las organizaciones políticas y de la opinión pública para forzar un cambio de gobierno o bien de régimen político. El pronunciamiento militar clásico del siglo XIX se plasmaba en un manifiesto o programa, en el que los pronunciados se declaraban portavoces del sentir mayoritario de la sociedad. Tanto progresistas como moderados recurrieron a este procedimiento de lucha política. Sectores del ejército, del clero y de la clase política trabajaron para derrocar al rey absoluto.

Los principales pronunciamientos fueron:

-Espoz y Mina se levantó en Pamplona en septiembre de 1814 contra el absolutismo fernandino, intentando cambiar la voluntad del Rey hacia una solución liberal. El movimiento fracasó y Espoz y Mina tuvo que refugiarse en Francia.

-Menos suerte tuvo Díaz Porlier, otro héroe de la Guerra de la independencia y declaradamente liberal. El antiguo guerrillero, había sido la pesadilla de los franceses en la región noroeste de España, fue ahorcado tras el fracaso de su pronunciamiento a favor de la Constitución de 1812.

-La Conspiración del Triángulo, al parecer de inspiración masónica, tuvo lugar en 1816, y tenía como objetivo secuestrar al Rey y obligarle a jurar la Constitución de 1812. Este hecho será el antecedente más inmediato del alzamiento del coronel Riego en 1820.

-Los generales Lacy y Milans del Bosch se pronunciaron en Barcelona, donde se contaba, al parecer, con el apoyo de un amplio sector de la burguesía catalana. El pronunciamiento fracasó, siendo su primera consecuencia la condena a muerte de Lacy por parte del propio general Castaños, el otro héroe de la Guerra de la Independencia y vencedor de los franceses en Bailén. Este último episodio es tal vez el testimonio más elocuente de la división entre los españoles que se inicia a partir de las Cortes de Cádiz, escisión que no dejaría de incrementarse durante los siglos XIX y XX, cuando, sobre este sustrato inicial, se sobre imponga el dramatismo de la lucha de clases.

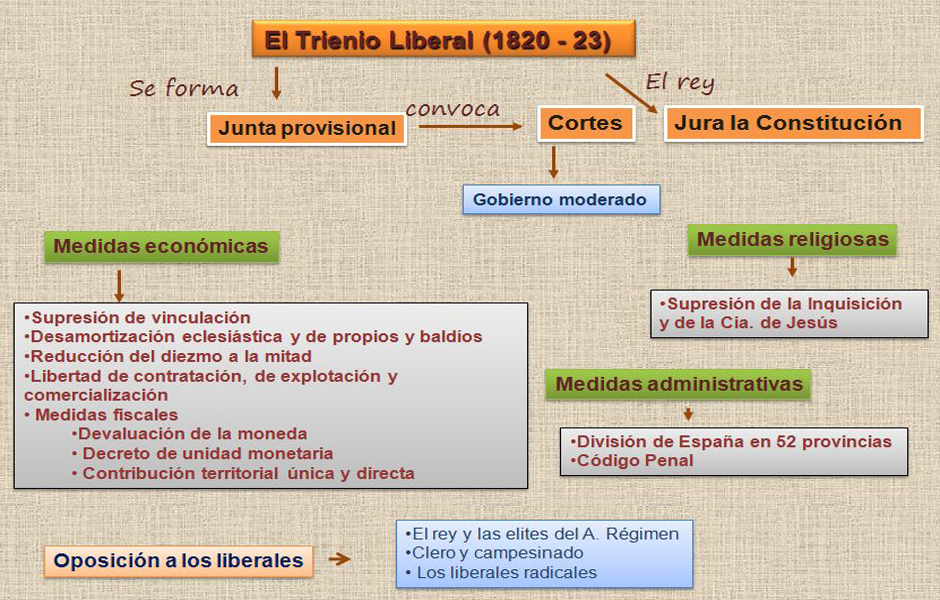

2.EL TRIENIO LIBERAL (1820-23)

El 11 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael Riego, al mando de un cuerpo del ejército se sublevó en Cabezas de Sanjuán contra el régimen absolutista impuesto en España desde el regreso de Fernando VII.

La primera medida política de las nuevas autoridades fue la reimplantación de la Constitución de Cádiz de 1812 y la puesta en vigor de los principios que proclamaba, especialmente las libertades de expresión, de reunión y de asociación. Esta última permitió la aparición de las llamadas sociedades patrióticas, que eran en realidad grupos informales de liberales, que discutían libremente (generalmente en cafés y en otros lugares públicos) los problemas del país y los principios del liberalismo. Este hecho es importante, dado que las sociedades patrióticas representaban la plataforma básica a partir de la cual iban a surgir los partidos políticos modernos.

Siendo esto importante, las sociedades fueron también desde el primer momento un instrumento de formación política del pueblo menos ilustrado para neutralizar su proclividad hacia el absolutismo.

A principios de marzo, en Madrid, una multitud partidaria del liberalismo rodeó el palacio real pidiendo el restablecimiento de la Constitución. Ante esta situación, la corte quedó paralizada. Por iniciativa popular se creó una Junta Consultiva, para aconsejar al monarca, el cual firmó un manifiesto, en el que se declaraba partidario de la Constitución.

A lo largo de estos tres años las Cortes aprobaron una legislación reformista que tenía la intención de acabar con el Antiguo Régimen. Entre las principales medidas destacan:

· Restablecimiento de la Constitución de 1812, y con ella, las libertades individuales de asociación, de reunión, de opinión y de prensa.

· Se abolieron las aduanas interiores que dificultaban el comercio.

· Se concedió la libertad de industria y se abolieron los privilegios gremiales.

· La desamortización de tierras de propios y baldíos, con el doble propósito de proporcionar tierras a militares retirados y labradores, y destinar los fondos a amortizar la deuda del estado.

· La desamortización eclesiástica: tierras de conventos, que casi no hubo tiempo de llevar a la práctica.

· Se elaboró el Reglamento de Instrucción Pública, mediante el cual se establecía por primera vez la enseñanza pública gratuita y se dividía la enseñanza en tres grados: primaria, secundaria y universitaria.

· Se inició la división administrativa del país en provincias.

· Se estableció el servicio militar obligatorio para todos los españoles.

· Se afrontó el problema de la hacienda pública con criterios modernos.

Inmediatamente después de las primeras medidas de la Junta de Gobierno, esta dio paso a la formación de un gobierno liberal del que formaron parte algunos personajes que habían participado en la elaboración de la Constitución de 1812, a la sazón presos en las cárceles de Fernando VII. Éstos, por extraño que parezca, eran el sector más moderado del nuevo Gobierno, y los más decididos a aceptar a Fernando VII como rey constitucional. Serían los llamados moderados o doceañistas, partidarios de un gobierno fuerte, de un sistema de doble cámara, de una libertad de prensa limitada, del sufragio censitario y de la defensa de la propiedad y del orden social.

Representan a la Burguesía urbana de negocios y sus diputados procedían del exilio y eran minoría en las Cortes. Argüelles, Martínez de la Rosa y Toreno eran los personajes más representativos de esta tendencia.

Junto a ellos surgieron los exaltados o veinteañistas, para quienes la Constitución gaditana había quedado obsoleta y era preciso reformarla en un sentido más progresista o escorado hacia la izquierda. Constituían el germen del futuro partido progresista. Eran más jóvenes, exaltados y partidarios de llevar al límite el desarrollo de la Constitución: Cámara única, control parlamentario del gobierno, sufragio universal, libertad absoluta de opinión. Se apoyaban en las capas populares urbanas, y actuaban en los clubes y Sociedades Patrióticas, en las que conspiraban abiertamente para forzar a las Cortes y al gobierno a una política más revolucionaria. Eran abogados jóvenes, intelectuales y militares exaltados. Mayoría en las Cortes pasaron a ocupar el gobierno tras el fracaso del golpe contrarrevolucionario de julio de 1822.

La base social de los veinteañistas eran las clases medias urbanas y la oficialidad del ejército, siempre proclives a soluciones radicales que condujeran a la desaparición del Antiguo Régimen. Las tendencias que se señalan, moderada y exaltada, revisten suma importancia, porque a partir de la brecha abierta en este momento en el campo liberal empiezan a delimitarse con bastante claridad las dos grandes corrientes ideológicas de la España contemporánea, la derecha y la izquierda, que por evolución y con las lógicas adaptaciones al imperativo de los tiempos van a configurar los partidos que vertebrarán la vida política española hasta nuestros días.

2.1 Consecuencias de la política del Trienio

Las consecuencias de la política del Trienio Liberal fueron de diverso orden, siendo las más importantes las que se derivaron de la orientación moderada que lo caracterizó, circunstancia que provocó, por una parte, el descontento de los sectores más extremos de la derecha (los absolutistas) y por otra, la repulsa de la izquierda (los liberales exaltados o veinteañistas). En definitiva, las consecuencias que se derivaron fueron de diversa naturaleza:

-Las consecuencias sociales y económicas resultaron en cualquier caso negativas. La desamortización de bienes de la Iglesia, además de acrecentar el patrimonio de las clases poseedoras agravó considerablemente las condiciones de vida de la población campesina. Las condiciones de los campesinos, en lugar de mejorar, empeoraron, lo que hizo que se inclinaran hacia las tesis absolutistas, que eran también las que compartía la mayor parte del clero.

-Las consecuencias políticas fueron que los liberales se escindieron definitivamente a partir del inicio del Trienio, separándose los que hicieron la revolución de 1820 -los exaltados-, de quienes se iban a beneficiar de ella, es decir, los moderados y las oligarquías del Antiguo Régimen, reconvertidas ahora en liberales, y asociadas a la nueva situación. Por esta causa procedieron los moderados a disolver inmediatamente las juntas (dominadas por los exaltados) y a desarmar al ejército revolucionario. Incluso al propio Riego se le ordenó la disolución de sus tropas, siendo después destituido, encarcelado y finalmente ejecutado en 1823.

2.2 El final del Trienio

El propio rey Fernando VII, que en correspondencia privada no dejaba de solicitar la intervención de la Santa Alianza para restablecer el absolutismo, no logró detener, a pesar de todo, los movimientos absolutistas, descontentos con los moderados por causa de la política llevada a cabo en relación con la Iglesia.

En el Congreso de Verona (noviembre de 1822), las potencias de la Santa Alianza, decidieron también intervenir en España, y se firmaba un tratado secreto por el que se facultaba a Francia a intervenir en España para restablecer el Antiguo Régimen y aplastar la revolución, ya que estaban convencidos de que los absolutistas españoles no tenían fuerza suficiente para recuperar el poder por sí solos. El 7 de abril de 1823 entraba en España, sin previa declaración de guerra, un ejército francés mandado por el duque de Angulema, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis.

El ejército liberal español, mandado por Mina, un antiguo guerrillero, se enfrentó a los franceses en Cataluña, pero el sistema defensivo español se hundió rápidamente. Sin apenas resistencia popular, los franceses ocuparon Madrid y se dirigieron a Andalucía, hacia donde el gobierno español y los diputados en Cortes se habían retirado, obligando al rey a acompañarlos.

Los franceses sitiaron Cádiz, donde se había refugiado el gobierno, pero no les fue fácil tomar la ciudad. Sin embargo, bombardeados y sin ningunas esperanzas de ningún socorro, el gobierno permitió que el rey se desplazara al campo enemigo para negociar una rendición honrosa, a cambio de la promesa del monarca de garantizar la seguridad personal y la libertad civil de los españoles.

Pero, una vez en el campo francés, Fernando VII se desdijo de su promesa y ese mismo día (1 de octubre) declaró nulos todos los actos de gobierno realizados durante el Trienio Constitucional. Un nuevo periodo de represión y de exilio se cernía sobre los liberales españoles.

3.LA DÉCADA OMINOSA. (1823-1833)

Esta etapa, que los liberales bautizaron con el calificativo de «década ominosa», tiene dos momentos claros: uno de represión antiliberal hasta 1826-27 y otro, a partir de ese año, en que el rey ha de hacer frente a la insurrección liberal y a la conspiración realista del primer carlismo, sector ultraconservador.

La represión política y el exilio se extendieron durante toda la década. Muchos intelectuales, diputados de las Cortes del Trienio, militares, funcionarios, etc, tuvieron que huir y se refugiaron en Gibraltar, desde donde marcharon a Inglaterra u otros países de Europa y América. Por el norte otro numeroso grupo de exiliados, compuesto de militares, comerciantes o campesinos huyeron hacia Francia. Destacan en este gran exilio (unas 8.000 personas), militares como Espoz y Mina, Torrijos, clérigos, comerciantes, cargos públicos o escritores como Martínez de la Rosa, Mendizábal,…

Para llevar a cabo esta represión política y «purificación» de empleados públicos se crearon las comisiones militares ejecutivas, las Juntas de purificación y, en 1825, la Policía con misiones de vigilancia política. Y en algunas ciudades se restauró la Inquisición bajo la forma de juntas de Fe, por iniciativa de los obispos más reaccionarios, como el de Valencia, Simón López, bajo cuya influencia se produjo la última ejecución inquisitorial en 1826.

El mismo día de su liberación, Fernando VII hacía público un manifiesto en el que decía que cuanto se había legislado desde el 7 de marzo de 1820 hasta el 1 de octubre de 1823 era nulo y de ningún valor. Entre las medidas adoptadas destacan: la restitución de los Ayuntamientos de 1820; la revocación de todos los nombramientos y ascensos civiles y militares producidos durante el Trienio; la restauración del sistema fiscal tradicional; la anulación de las desamortizaciones y de la supresión de órdenes monásticas. En toda Europa, estaban sorprendidos de la brutalidad de la represión política que tenía lugar en España. Luis XVIII amenazó con retirar sus tropas de España si no se producía una reconciliación entre los españoles. Ante las presiones exteriores a Fernando VII no le quedó más remedio que acceder a lo que se le pedía.

El 20 de mayo de 1824 se publicó un Real Decreto, por el que se concedía lo que el rey, con evidente desgana, llamaba «la amnistía dichosa».

Algunos miembros del gobierno de Fernando VII eran partidarios de reformas administrativas próximas al pensamiento ilustrado. Destaca en este sentido, el ministro Luis López Ballesteros, que emprendió una reforma hacendística, con la que se incrementó la recaudación en un 25 %. También fue él quien introdujo el presupuesto del Estado en 1828, el nuevo Banco de San Fernando o el Código de Comercio.

Otras reformas de esta etapa fueron la creación del Consejo de Ministros, la Ley de Minas o la concesión a Cádiz de un puerto franco aunque por poco tiempo (1829-1831).

Pero Fernando VII tuvo que hacer frente a dos conspiraciones:

a) La liberal, que seguía la táctica del pronunciamiento y luego pasó a la insurrección organizada. El ex-jefe de la guerrilla y militar, Espoz y Mina, formó una Junta en Bayona para dar una solución moderada al rey; por otro lado, otros militares civiles, al mando del general Torrijos intentaron en diciembre de 1831 una insurrección militar tras desembarcar en la costa de Málaga desde Gibraltar. Torrijos y sus seguidores fueron detenidos y fusilados pocos días después, convirtiéndose en un símbolo del heroísmo liberal revolucionario, al igual que Mariana Pineda, detenida, procesada y ejecutada también en 1831 por haber bordado una bandera morada con las palabras «Ley. Libertad. Igualdad».

b) La otra conspiración venía del sector más reaccionario, llamado ultrarrealista, apostólico o realista puro. En 1823 ya se habían creado sociedades secretas de esta tendencia, con nombres como Junta Apostólica o el Ángel Exterminador cuyos proyectos fueron dados en 1824-1825. En 1825 el pronunciamiento de Bessieres, un militar de origen francés, acabó siendo descubierto y su instigador fusilado. Fue en Cataluña donde se produjo ya en 1827 el primer levantamiento antiliberal, precursor del carlismo, conocido como la guerra dels agraviáts o malcontents (agraviados o descontentos).

3.1 El problema Sucesorio

En 1829 fallecía la tercera esposa del rey, lo cual dejaba dos posibilidades de sucesión en el trono: su hermano Carlos, defensor de los realistas por influjo de su mujer, o un heredero directo habido en un nuevo matrimonio del monarca. Al fin, Fernando VII se casó con su sobrina María Cristina de Napoles.

El 20 de marzo de 1830, al anunciar el embarazo de la reina, se puso en vigor la Pragmática Sanción de 1789 por la cual quedaba sin efecto la Ley Sálica, que limitaba de hecho el acceso al trono para las mujeres. Este hecho suscitó la protesta de los partidarios de don Carlos. El 10 de octubre del mismo año nacía la infanta Isabel y con ella se iban perfilando los dos bandos: carlistas, defensores de los derechos de don Carlos al trono español, y cristinos o isabelinos, que hacían valer los derechos de Isabel; en este último grupo se alinearon los liberales de todo signo.

El 13 de septiembre de 1832 Fernando VII sufrió un grave ataque de gota. Creyéndose al borde de la muerte, el rey firmó un documento, por presiones del ministro Calomarde y el grupo «carlista», por el que quedaba sin efecto la Pragmática Sanción. Era el triunfo momentáneo de los partidarios de Don Carlos. Pero recuperado de su enfermedad, Fernando VII destituyó a Calomarde, firmó una amplia amnistía, abrió las universidades cerradas dos años antes y restableció la Pragmática Sanción. De esta forma, Isabel fue declarada heredera del trono. Don Carlos se exilió en Portugal y sus partidarios prepararon la guerra. El 29 de septiembre de 1833 muere el rey, María Cristina asume la Regencia durante la minoría de edad de Isabel. Los carlistas se alzan en armas. Comenzaba así la primera guerra civil del Siglo XIX.