EL ESPACIO URBANO

1.El concepto de ciudad.

Definir qué es una ciudad es complejo, por lo que es necesario partir de varios criterios. Como punto de partida, se consideraría urbano un municipio con más de 10.000 habitantes, pero eso es claramente insuficiente, por lo que usamos además otros criterios cualitativos:

+Criterio morfológico: el poblamiento ha de ser concentrado y con una alta edificación en altura.

+Criterio funcional: los sectores terciario y secundario son los predominantes en la ocupación de la mano de obra y en aportación de riqueza.

+Criterio sociológico: existe una mayor diversidad social y una mayor privacidad de sus habitantes.

+Criterio espacial: las ciudades ejercen una influencia considerable en los núcleos de población próximos, a nivel político, económico, laboral, cultural y de ordenación del territorio.

El 8% de los 8.131 municipios españoles son considerados urbanos, pero en ellos se residen el 80% de los habitantes del país.

2.El proceso de urbanización.

El proceso de urbanización consiste en la progresiva concentración de la población en las ciudades y en él podemos encontrar tres etapas.

2.1 La urbanización preindustrial:

hasta mediados del s. XIX.

Los orígenes de la urbanización en la península Ibérica los encontramos en la llegada de las colonizaciones de los pueblos del mediterráneo oriental, griegos y fenicios, desde el siglo IX a.C, incrementada por la llegada de los cartagineses y sobre todo con la romanización. Fue una etapa con una baja tasa de urbanización, con ciudades generalmente de poco tamaño. Las causas del proceso son tanto estratégicas como económicas y administrativas.

Destacan ciudades como Cádiz, Valencia, Tarragona o Cartagena. Con la decadencia del imperio Romano y la llegada de los pueblos bárbaros la península sufrió un proceso de ruralización.

Durante la Edad Media debemos distinguir dos zonas. En el ámbito de al-Ándalus se crearon nuevas ciudades como Madrid o Murcia, y se revitalizaron otras anteriores como Toledo, Sevilla o Córdoba. En la zona cristiana siguió predominando el ruralismo, aunque en los siglos XII y XIII hubo un cierto rebrote de la urbanización. El aspecto defensivo, cuyo máximo exponente era la muralla, es fundamental para entender las ciudades de esta etapa.

Durante la Edad Moderna, la urbanización osciló en base a la situación económica y demográfica. En síntesis, los siglos XVI y XVIII fueron de mayor urbanización gracias a la pujanza de las colonias americanas o al impulso de la nueva dinastía borbónica, respectivamente, mientras que el siglo XVII la urbanización se estancó debido a la crisis.

2.2 La urbanización industrial:

desde mediados del s. XIX hasta 1975.

Con la llegada de la industrialización la tasa de urbanización creció notablemente, debido tanto a factores administrativos (nueva organización provincial) como económicos (ubicación de las fábricas en las ciudades y concentración de obreros en ellas).

Podemos dividir este periodo en tres etapas:

Desde mediados del s. XIX hasta la guerra civil (1936): la industrialización y la urbanización son fenómenos paralelos e interrelacionados, por lo al industrializarse el país, se urbanizó.

Guerra civil y autarquía (1936-1959): se ralentizó la tasa de urbanización por la mala situación económica, política y demográfica, aunque empezó a desarrollarse el triángulo urbano-industrial de Barcelona, Bilbao y Madrid.

El desarrollismo (1960-1975): gran crecimiento urbano debido al desarrollo de la industria, el sector terciario y el baby boom, especialmente en los ejes del Cantábrico, el Mediterráneo, el Ebro y el triángulo del Barcelona, Bilbao y Madrid.

2.3. La urbanización postindustrial.

Tras la crisis de 1975, la tasa de urbanización se desaceleró, aun manteniéndose alta (79,2% en 2015). La nueva urbanización obedece a otros factores, perdiendo importancia la industria por la crisis de la reconversión y la dispersión que provocó, excepto en el norte manchego y en el arco castellano. Ganan importancia las actividades terciarias, concentradas en Madrid, Barcelona, los archipiélagos y el levante peninsular.

También se frena la concentración demográfica en las grandes ciudades por la difusión de la población y la economía hacia espacios más baratos como las ciudades medianas, la llamada urbanización difusa, con un área urbanizada en un amplio espacio, aunque las grandes ciudades mantienen su primacía.

Este periodo lo podemos dividir en tres etapas, marcadas por la situación económica y la inmigración:

1980 – 2000: una etapa de estancamiento urbano por las crisis económicas y la bajada de la natalidad.

2000 – 2010: la prosperidad económica y el consecuente aumento de la inmigración aumentó la urbanización, especialmente en los municipios próximos a grandes ciudades, las zonas turísticas y las capitales medianas.

Desde 2010: la urbanización se estanca por la crisis económica, la baja natalidad y el saldo migratorio bajo o negativo.

3.La morfología urbana.

Denominamos así al aspecto externo de una ciudad, en base a los siguientes factores:

+Emplazamiento: espacio concreto donde se asienta la ciudad.

+Situación: posición relativa de la ciudad con respecto a un entorno más amplio: rutas comerciales, centro de mercado de un área comercial…

+Plano: conjunto formado por las superficies construidas y libres (calles, plazas y edificios). Puede ser de tres tipos: irregular, ortogonal (o en cuadrícula) y radiocéntrico.

+Trama: la disposición de los edificios, que puede ser compacta (cerrada) o abierta.

+Edificación: puede ser colectiva (en altura, con múltiples plantas) o individual.

+Usos del suelo: comercial, residencial, industrial, de equipamientos…

4.La estructura urbana.

La estructura urbana es la organización de una ciudad en áreas diferentes en base a su morfología y sus funciones.

La estructura teórica de una ciudad comienza con un centro o casco antiguo, también llamado CDB (centro de negocios) de origen preindustrial; a su alrededor se sitúan los ensanches de época industrial y después encontramos la periferia, de época actual.

4.1 El casco antiguo.

Es el origen de la ciudad durante la etapa preindustrial, de pequeño tamaño pero gran importancia cultural. En general se caracterizan por haber estado amurallados, con un plano irregular (con varias excepciones como Vitoria, que es radiocéntrica, las ciudades lineales del Camino de Santiago), una trama cerrada, una edificación de baja altura y la multifuncionalidad (especialización gremial, edificios públicos y de gobierno…).

Aquellas ciudades con origen romano, suelen tener un casco antiguo con plano regular, como Mérida o Tarragona.

Las ciudades de origen medieval musulmán tenían un plano irregular y tortuoso con una medina central y arrabales extramuros, como Murcia, Córdoba o Almería. Las ciudades medievales de la zona cristiana tenían un plano más diverso, destacando las iglesias, el ayuntamiento y las plazas para el mercado, con abundancia de casas-taller-comercio, como es el caso de Vitoria. En la Edad Moderna se crearon algunas ciudades con plano regular en cuadrícula, y múltiples barrios nuevos con grandes plazas, avenidas y fachadas más uniformes, con mejores equipamientos, como es el caso de Madrid.

Durante la etapa industrial los casos antiguos sufrieron grandes modificaciones debido a la propia industrialización y a los grandes procesos de desamortización, que los hicieron mucho más densos y verticales, e implicaron la segregación social (por riqueza). Se llevaron a cabo numerosas reformas para la rectificación y el alineamiento de las zonas más valoradas, con la apertura de nuevas calles (como las grandes vías) y plazas. Por el contrario, las zonas más pobres sufrieron un fuerte deterioro morfológico y social, aunque posteriormente se vieron revalorizadas.

Con el desarrollo franquista se llevó a cabo una drástica modificación del antiguo trazado urbano, además del crecimiento en altura al construir viviendas colectivas con un estilo moderno. Los usos del suelo de estos barrios se terciarizaron, ubicándose en ellos sedes empresariales, comercios, instituciones públicas, locales de ocio… lo que a menudo conllevó saturación y reafirmó la segregación residencial entre barrios renovados y otros degradados.

En la etapa postindustrial (desde 1980) se llevaron a cabo reformas y rectificaciones para adecuar el trazado urbano, inapropiado para el intenso tráfico moderno. Paralelamente, la trama se vio mitigada por la peatonalización y los ajardinamientos. Algunos de los edificios históricos rehabilitados sufren un encarecimiento del precio, a veces desorbitado, e incluso barrios deteriorados con bajos ingresos sufren esos procesos de rehabilitación, conllevando a menudo la gentrificación de esos espacios, es decir, el proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor.

Estos sectores del casco antiguo renovados mantienen el uso del suelo terciario, gracias a las políticas de promoción turística: comercio, ocio, restauración… En los barrios no renovados conviven negocios tradicionales con negocios de inmigrantes asentados en el barrio. El riesgo, muy visible en varias ciudades, es la polarización social y la consecuente segregación por motivos económicos.

4.2 Los ensanches industriales.

Desde mediados del siglo XIX aquellas ciudades donde se instalaron industrias tuvieron un enorme crecimiento demográfico lo que las llevó a ampliar su espacio urbanizado más allá del caso antiguo, construyéndoos ensanches burgueses, barrios obreros y barrios jardín.

El ensanche burgués representa el ideal de la clase alta de regularidad, higiene, dotación de infraestructuras (alcantarillado, pavimento…) y de servicios (comercios, transportes…) y también de muestra de poder y prestigio social con espacios verdes y edificios de diseño. Los primeros se construyeron en Barcelona (diseñado por Ildefons Cerdá en 1859) y Madrid. Primeramente se construyeron con plano de cuadrícula, baja densidad, manzanas abiertas, mediana altura y uso residencial predominante, pero con el paso del tiempo se realizaron en ellos mejoras en su accesibilidad para los transportes, mayor densificación con manzanas cerradas, una mayor verticalidad y el predominio de los usos terciarios con zonas residenciales de alto coste. En la actualidad se han modernizado las zonas más envejecidas y embellecimiento de las más valoradas.

Los barrios obreros se construyeron en las zonas más baratas, en el extrarradio en torno a vías de acceso a la ciudad (carreteras, trenes…) y a las fábricas, alejadas de las zonas burguesas y fuera de su vista. En los inicios su plano era desorganizado, con una trama densa y cerrada y edificación pequeña, bastante insalubre y de mala calidad con usos residenciales y secundarios, y pocos equipamientos. Con el paso del tiempo, al crecer la ciudad, se revalorizó el suelo. En la actualidad, las zonas más valoradas han sufrido un vaciado industrial, con un nuevo trazado, y usos terciarios o residencial con mayor poder adquisitivo. Las zonas menos valoradas han sufrido un gran deterioro, siendo frecuentes los solares abandonados.

La ciudades-jardín se crearon a finales del s. XIX y principios dell s. XX en base a la difusión de los ideales naturalistas e higienistas de acercamiento a la naturaleza. El principal ideólogo fue Modelo Howard, y en esa línea se construyeron viviendas unifamiliares para obreros (Ley de Casas Baratas) con un plano regular y trama abierta con pequeños jardines, aunque pronto cayó en desuso por baja rentabilidad. El mejor ejemplo fue la Ciudad Lineal en Madrid, ideada por Arturo Soria: una ancha avenida de casas unifamiliares con huertos, dotadas de servicios básicos y sociales para evitar la segregación. Solo se llevó a cabo, y parcialmente, en el nordeste de Madrid, y actualmente está muy modificada por la revalorización del suelo.

4.3. La periferia urbana.

La periferia es la franja externa, se construyó desde mediados del s. XX hasta la actualidad y tiene dos etapas distintas, la primera desde 1950 hasta 1975 y desde ese año hasta ahora.

En el periodo de 1950 a 1975 predomina el área suburbana compacta. La industrialización y el desarrollo franquista le proporcionaron un alto crecimiento con una alta densidad en torno a las vías de comunicación donde predomina la verticalidad, aunque sin apenas planificación, lo que conllevó una frecuente zonificación mal conectada.

Las zonas residenciales son muy diversas. Existen barrios de infravivienda (chabolas) formados por la fuerte inmigración de los años 50 donde predomina la autoconstrucción y sin servicios básicos; también encontramos zonas de protección oficial, especialmente entre 1940 y 1960, con una trama abierta de viviendas unifamiliares o bloques de baja calidad, con carencias en equipamientos y entornos insalubres; y por último también encontramos polígonos de promoción privada, construidos durante el desarrollismo con trama abierta y zonas ajardinadas, y tendencia a mayores alturas y a la edificación geométrica o de colmena.

Las áreas industriales y de equipamiento se construyeron junto a vías de transporte, con polígonos industriales y equipamientos a veces conflictivos (cárceles, cementerios…). En la actualidad se han llevado a cabo grandes mejoras como la rehabilitación de viviendas o la construcción de mejores equipamientos y comunicaciones.

En el periodo de 1975 hasta la actualidad predomina el área suburbana difusa, con un menor ritmo de crecimiento, excepto en los años de la burbuja del ladrillo, de 1995 a 2008, lo que ha llevado a que se difuminen los límites entre el campo y la ciudad en el llamado modelo disperso de la ciudad difusa: baja densidad de edificación y zonificación de los usos del suelo con buenas comunicaciones entre sí y con el centro urbano.

Las áreas residenciales tienen baja densidad, con viviendas unifamiliares o bloques con jardines y servicios de ocio y consumo (como por ejemplo, El Puntal en Murcia). En las áreas industriales predominan los polígonos y parques tecnológicos y en las áreas de equipamientos encontramos servicios de gran superficie (universidades, hospitales…).

El modelo difuso está en duda por ser insostenible a largo plazo debido a su gran consumo energético, la extensa superficie que ocupa en detrimento de espacios agrarios o naturales, la segregación social que implica, el enorme tráfico de vehículos privados, el encarecimiento de los servicios y la menor socialización que genera. Como alternativa se plantea la denominada ciudad compacta, haciendo hincapié en el reciclaje y rehabilitación de espacios urbanos, con una mayor densificación y control urbanístico: por ejemplo, manzanas cerradas o semicerradas con patio públicos, reutilización de áreas industriales…

5.Las aglomeraciones urbanas.

Cuando una ciudad crece hasta conectar con otros núcleos de población forman aglomeraciones urbanas. Existen varios tipos, pero las áreas metropolitanas son las más destacas en España.

5.1 El área metropolitana.

Se trata de una aglomeración compuesta por una ciudad principal (con más de 50.000 habitantes) y de varios municipios de su entorno con los que mantiene relaciones socioeconómicas, con al menos el 15% de sus flujos.

Entre sus características encontramos que está formada por núcleo central y núcleos secundarios a su alrededor.

Toda el área tiene relaciones económicas y sociales entre sí de empleos y servicios que se concentran en el núcleo central, por lo que se producen movimientos pendulares diarios, para lo que la red de comunicaciones intra- metropolitana es esencial. Existen dos modelos en su estructura espacial, el de coronas concéntricas, y el modelo radial por sectores especializados en usos del suelo. En algunas ciudades, como Madrid, se superponen ambos modelos.

El origen de estas aglomeraciones lo encontramos en el éxodo rural y el desarrollismo económico de los años 60 del siglo XX, ya que la ciudad central concentraba los principales empleos y servicios. Durante las décadas de los 70 y 80 la población del núcleo central disminuyó en favor de los núcleos secundarios, en un proceso de descongestión favorecido por los mejores transportes. A partir de los años 90 se dio un menor crecimiento del área metropolitana a favor de la corona exterior supra-provincial.

Desde la crisis de 2008 las áreas metropolitanas han sufrido un importante decrecimiento, sobre todo en la ciudad central. En la actualidad la tendencia es hacia la diversificación de población y actividades en los núcleos secundarios en ese modelo que llamamos ciudad difusa.

5.2 Otras aglomeraciones urbanas.

+Conurbación: formada por el crecimiento de dos o más ciudades hasta unirse. Ejemplos: Málaga-Estepona, Alicante-Elche-Santa Pola.

+Región urbana: una aglomeración discontinua formada por ciudades dispersas pero lo suficiente densa para dar características urbanas al territorio. Ejemplos: centro de Asturias.

+Megalópolis: aglomeración suprarregional discontinua formada por la sucesión de varios núcleos urbanos (áreas metropolitanas, conurbanciones…). Ejemplo: el eje mediterráneo, desde la frontera francesa hasta Cartagena.

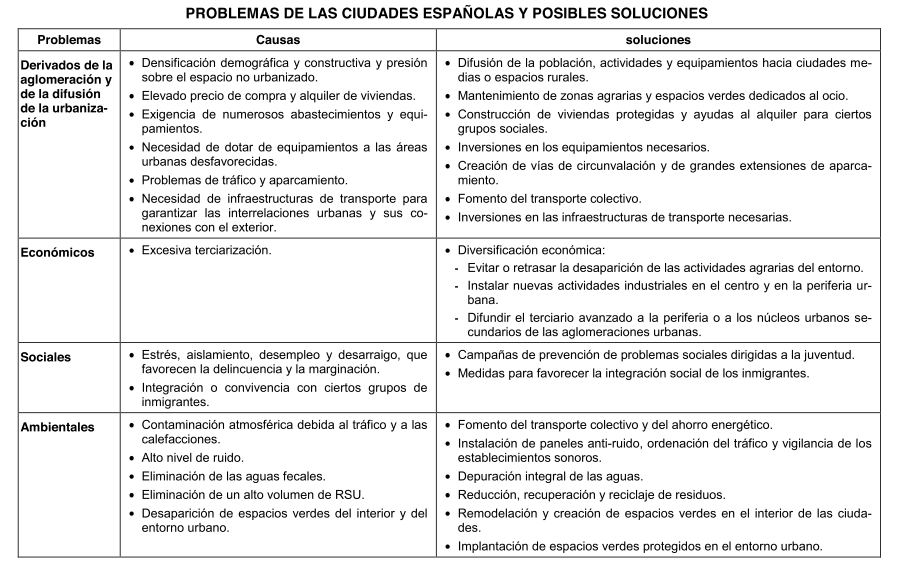

6.Los problemas de las ciudades.

7.El sistema urbano.

El sistema urbano español lo forman una serie de redes compuestas por nodos (las ciudades) y líneas (los flujos que las relacionan). Las ciudades forman una jerarquía en base a su dinamismo e integración.

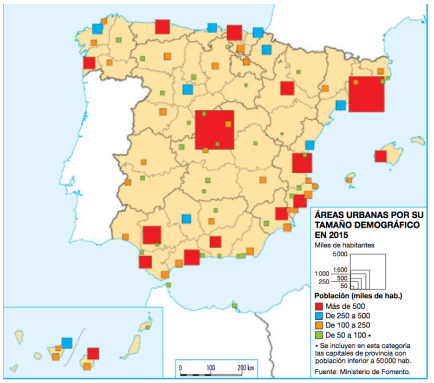

A partir de su población podemos clasificar las más importantes de la siguiente manera:

Áreas metropolitanas de Madrid (más de 5.000.000 habitantes) de Barcelona (más de 3.000.000 habitantes).

Aglomeraciones con más de 800.000 habitantes: Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Ciudad Astur.

Aglomeraciones con más de 500.000 habitantes: Alicante-Elche, Zaragoza, Cádiz, Murcia, Granada, Las Palmas, Vigo-Pontevedra y Palma de Mallorca.

Su distribución nos muestra que predominan las áreas de Madrid y la periferia peninsular, con lugares centrales y áreas de influencia de tamaños muy diversos. El espacio peninsular central está menos urbanizado.

Los flujos de interrelación (económicos, humanos, políticos…) más intensos los encontramos en Madrid, con todo el territorio pero sobre todo con Barcelona, que tiene una influencia menor pero destacada en el levante y Baleares. En general destaca el cuadrante nordeste con cinco metrópolis principales: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Zaragoza. En el el resto de ciudades la relaciones son menores, predominando los flujos con ciudades próximas o su propia zona rural.

En cuanto a sus funciones, existen ciudades primarias (especializadas en el sector primario), como las agrociudades murcianas, levantinas y de Andalucía. Las ciudades donde predomina el sector secundario las hallamos en el norte y en los puntos del desarrollismo (Valadolid, Zaragoza…). La ciudades terciarias aglutinan servicios adminstrativos, culturales, sanitarios, turísticos… como es el caso de Palma de Mallorca o Madrid.

7.1 La jerarquía urbana.

Partiendo de su influencia, servicios y funciones, podemos clasificar las ciudades en una jerarquía:

+Metrópolis nacionales (Madrid, Barcelona): sede de empresas, concentra la alta tecnología, con servicios muy especializados. Su área de influencia es nacional y tienen importantes conexiones internacionales.

+Metrópolis regionales (Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza): con más de 500.000 habitantes.

+Metrópolis subregionales (Murcia, Alicante, Valladolid, Córdoba…): con más de 250.000 habitantes.

+Ciudades medias (Albacete, León…): con más de 50.000 habitantes.

+Ciudades pequeñas (Teruel, Soria, Yecla…):con más 10.000 habitantes.

7.2 Los ejes urbanos.

La evolución histórica y las funciones de cada ciudad ha conformado un sistema urbano donde encontramos una gran aglomeración central (Madrid) con varios ejes urbanos periféricos (incluyendo a los dos archipiélagos) y un interior peninsular si apenas ejes:

+Madrid: predominan las funciones terciarias y está interrelacionada con las principales ciudades del Estado.

+Eje atlántico gallego: Ferrol-Vigo. Funciones de comercio y transporte. Mantiene importantes conexiones con el interior gallego, Madrid y el eje cantábrico.

+Eje cantábrico: une Santander con los triángulos asturiano y vasco. Ha sufrido un importante ajuste en el tejido industrial. Conexiones con el interior castellano y en proceso de mejoría con Andalucía y el Ebro.

+Eje mediterráneo: Gerona-Cartagena. El más dinámico y diversificado. Destacan la construcción y el turismo. Conexiones con Madrid, el Ebro, Andalucía y Baleares.

+Eje del Ebro: Vitoria-Tarragona. Destacan la industria y los servicios (especialmente el transporte). Conexiones con Madrid y los ejes cantábrico, mediterráneo.

+Eje andaluz: un doble eje. Litoral: con un mayor dinamismo gracias al turismo, el comercio, la agricultura tecnificada y las industrias básicas. Valle del Guadalquivir: menos dinámico que el anterior, predominan la agricultura, el turismo y las industrias locales.

+Archipiélagos: destacan capitales provinciales y la actividades turísticas. Conexiones con Madrid, Barcelona y Valencia.

+Interior Peninsular: sin ejes integrados, con predomino de las capitales provinciales y las pequeñas ciudades especializadas en actividades tradicionales. Se benefician de la construcción de las nuevas redes de transporte, que crean ejes incipientes: Madrid-Albacete-Valencia, Badajoz-Zaragoza, Madrid-Valladolid-La Coruña/Asturias.

7.3 Los cambios recientes en el sistema urbano.

Los grandes cambios actuales del sistema urbano español se han debido a tres factores: la implantación del Estado de las autonomías, la integración en la Unión Europea y la globalización.

El Estado de las autonomías ha generado la aparición de subsistemas urbanos regionales con varios tipos:

Sistemas monocéntricos primados con relaciones unidirecccionales y de dependencia. Ejemplos: Madrid, Cataluña, Murcia, Aragón…

Sistemas monocéntricos jerarquizados con niveles intermedios con los que se interrelacionan. Ejemplos: Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía occidental…

Sistemas policéntricos donde varias funciones se reparten y mantienen flujos bidireccionales. Ejemplos: País Vasco, Galicia, Asturias, ambas Castillas, Extremadura, Canarias….

La integración en la UE nos ha incorporado al sistema urbano europeo, con una posición periférica:

Pentágono: área más dinámica, la gran dorsal económica europea formada por Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo, sin presencia de ciudades españolas.

Arco Mediterráneo: un eje muy dinámico que incluye a las ciudades del eje mediterráneo español.

Arco Atlántico (o finisterres): área estancada que incluye los ejes españoles cantábrico y gallego.

Diagonal Continental desarticulada y vinculada a la Diagonal Europea, incluye el interior peninsular.

Sures o periferia europea, que incluye el sur peninsular.

Dentro de la jerarquía europea, ninguna ciudad española podría calificarse de metrópolis global, pero sí podríamos incluir a Madrid y Barcelona como grandes metrópolis europeas. Como metrópolis potenciales tendríamos a Bilbao, Valencia, Sevilla y Palma, mientras que al resto serían ciudades con proyección nacional, regional o local.